“La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa”.

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte

DE TRAGEDIA A FARSA, DE FARSA AL GROTESCO

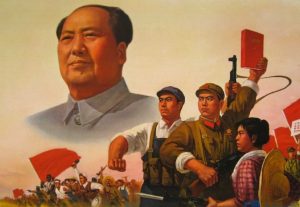

Si Marx hubiera vivido para ver el siglo XXI, tal vez habría añadido una tercera forma: la comedia grotesca, o peor, la farsa auto paródica con efectos especiales y patrocinio privado.

Napoleón Bonaparte tomó el poder como figura trágica, espada en mano, respaldado por los ejércitos y la gloria republicana arrasada. Luis Bonaparte lo imitó como caricatura: sin épica, sin ideas, pero con apellido y plebiscitos. Javier Milei, en cambio, no necesita sable ni linaje: le basta con una cuenta de Twitter, un peluche y la promesa de dinamitar todo.

¿Es presidente por su programa? No. ¿Por su capacidad de articular una mayoría social? Tampoco. Lo es por encarnar el odio a la política en estado puro, un deseo de tierra arrasada frente a la descomposición de todo lo anterior.

Y así, lo que Marx llamó farsa, hoy se convierte en horror comedy libertaria, en donde los poderes del Estado no se concentran en un Palacio Imperial, sino en el algoritmo que recompensa el grito más viral.

El nuevo Bonaparte no se sube a un caballo blanco, sino a un escenario de streaming, entre ladridos de perros imaginarios y arengas contra “la casta”.

Estamos ante un experimento tan argentino como universal: una democracia formal que se autodestruye con aplausos, votando a quien promete aniquilarla en nombre del “libre mercado”, como si el mercado fuera un dios celoso y vengativo que exige sacrificios humanos a cambio de estabilidad.

MILEI O EL BONAPARTISMO ALGORÍTMICO

Luis Bonaparte llegó al poder en 1851 prometiendo orden, estabilidad y gloria pasada. No tenía ideas propias, pero sí una herencia simbólica: el apellido Bonaparte, eco lejano del Imperio. Su fuerza no estaba en el pensamiento, sino en la imagen: el sobrino del emperador, el “hombre providencial”.

Javier Milei también carece de ideas nuevas, pero ofrece una imagen poderosa: el león que ruge contra “la casta”, el economista que grita verdades en programas de televisión, el outsider furioso que promete destruir el Estado como acto de redención nacional.

Pero donde Bonaparte tenía sable y soldados, Milei tiene cámaras, likes, bots, e influencers. Su ejército no son regimientos, sino algoritmos que le garantizan visibilidad; no toma el poder por asalto, sino por engagement.

Es el primer presidente argentino fabricado enteramente en la era del espectáculo digital, hijo del prime time televisivo y de la radicalización memética. Su lenguaje no busca convencer, sino viralizar. No articula mayorías: las encapsula emocionalmente.

En el siglo XIX, el bonapartismo era la respuesta autoritaria al miedo de las clases dominantes frente al pueblo movilizado. En el siglo XXI, el mileísmo es la versión libertaria y kitsch de ese miedo: una respuesta nihilista a la crisis de representación.

Su promesa no es reformar, sino arrasar. Su programa no es liberal, sino destructivo. Y sin embargo, encarna la fe en algo sagrado: el Mercado, ese ente superior que todo lo ve, todo lo equilibra, todo lo castiga.

Luis Bonaparte concentró el poder en sí mismo como un César moderno. Milei hace lo mismo, pero convertido en una criatura del algoritmo, con estética de superhéroe libertario y retórica mesiánica.

Así, como una paradoja trágica y cómica, el hombre que se proclama defensor de la libertad se sienta sobre una montaña de decretos, insulta al Congreso y propone reducir la política a una sola voluntad: la suya.

LAS RUINAS DEL PERONISMO (QUE AÚN SOSTIENE EL TECHO DEL PAÍS)

Si Luis Bonaparte emergió de la impotencia de los republicanos, Javier Milei se eleva sobre el colapso del sistema político argentino, y en especial sobre la contradicción vital del peronismo: ser, al mismo tiempo, lo más erosionado… y lo más sólido.

Durante décadas, el peronismo fue algo más que un partido: una matriz nacional-popular, un puente entre Estado y pueblo, entre justicia social y gobernabilidad. Pero el tiempo, el poder continuo y la falta de renovación lo convirtieron en una estructura más preocupada en conservarse que en transformarse.

Hoy, no gobierna las emociones del pueblo como antaño y, sin embargo, es la única fuerza que todavía conserva algo parecido a una organización nacional, con vínculos reales en los barrios, los sindicatos, los movimientos sociales. Mientras todos los demás improvisan, el peronismo –aunque debilitado– existe.

La ironía es feroz: si el peronismo es un tren viejo y oxidado, el resto del sistema político es una patineta rota o una fantasía digital.

Y sin embargo, esa existencia no basta. Porque el pueblo ha dejado de sentirse interpretado por quienes dicen hablar en su nombre, y el hartazgo –antes capitalizable en votos– se volvió boomerang. Milei no inventó nada: sólo canalizó el fracaso político de todos los que prometieron futuro y entregaron miseria.

¿Puede el peronismo reinventarse como herramienta del pueblo o está condenado a ser sólo el fósil del siglo XX? Esa es la pregunta que flota en cada esquina de Argentina mientras el león grita y el país se achica.

EL PROLETARIADO SIN VOZ, SIN PARTIDO Y SIN CENTRO

En El 18 Brumario, Marx señalaba que el campesinado francés era una clase dispersa, aislada, sin conciencia de sí misma, y por tanto “representada” por otros, como Bonaparte. Hoy, en la Argentina de Milei, ese papel lo encarna una figura más fragmentada aún: el trabajador precarizado, el desempleado intermitente, el cuentapropista endeudado, la madre jefa de hogar con tres aplicaciones en el celular para sobrevivir.

¿Dónde está el proletariado hoy? Está en las cocinas de Rappi, en las ferias, en las cooperativas quebradas, en los barrios sin cloaca, en los hospitales colapsados, en las escuelas sin calefacción. Está… pero ya no tiene voz colectiva.

Los sindicatos –columna vertebral del viejo peronismo– perdieron contacto con la nueva composición social del trabajo. En muchos casos son custodios de privilegios, en otros, apenas sombras de lo que fueron. La izquierda, por su parte, suele hablar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo adentro. La calle se camina poco, la asamblea se ritualiza, y la épica se repite como consigna vacía.

Como diría Marx, “el proletariado no puede emanciparse sin organizarse”, pero la organización requiere algo más que siglas: requiere escucha, presencia y construcción de poder real.

Milei no necesita representar al proletariado: le basta con desfigurarlo. Lo nombra como “planero”, “parásito”, “casta subsidiada”, y le arroja sobre los hombros la culpa del déficit. Y sin voz propia, el pueblo termina consumiendo su caricatura más que habitando su realidad.

Aún así, bajo la superficie, hay pequeñas resistencias: ollas comunes, redes de cuidados, bibliotecas populares, cooperativas, espacios de cultura barrial.

No alcanzan para una alternativa política hoy, pero mantienen viva una dignidad organizada, una esperanza que aún no ha sido completamente demolida por la motosierra.

¿Puede renacer de ahí un nuevo sujeto colectivo? ¿O seguiremos siendo una sociedad donde cada uno lucha solo, mientras el poder se ríe desde el escenario?

EL CULTO AL MERCADO COMO NUEVA RELIGIÓN (CON GENDARMES EN LA SACRISTÍA)

Si el siglo XIX consagró al emperador y al ejército como garantes del orden, el siglo XXI – en su versión argentina – ha entronizado al mercado como deidad absoluta, sagrada, incuestionable. Javier Milei no gobierna: oficia. Y lo que oficia no es una gestión pública, sino una liturgia del ajuste.

El déficit fiscal es pecado. El Estado, una blasfemia. Y el ajuste, un ritual de purificación colectiva.

Pero a diferencia de los antiguos profetas, este nuevo sacerdote necesita garrotes.

Porque la fe libertaria no es compartida por el pueblo que la padece. Los jubilados marchan, los docentes se organizan, los científicos protestan, los estudiantes toman las universidades. Y la única respuesta es represión.

Patricia Bullrich –figura clave del dispositivo mileísta– lo entiende bien: no hay motosierra sin policía antidisturbios, no hay “libertad” sin protocolo, ni mercado sin disciplinamiento. Donde no hay consenso, hay garrote. Donde no hay obediencia, hay gases lacrimógenos.

Milei grita “¡Viva la libertad, carajo!” mientras despliega fuerzas federales contra los que no tienen ni para el colectivo. Así como Luis Bonaparte necesitó del ejército para sofocar a París, el bonapartismo libertario necesita de Bullrich para reprimir a Córdoba, Rosario, Jujuy o cualquier rincón donde el pueblo diga “basta”.

Y todo esto en nombre de una idea que no se discute, porque ya no es política: es teología. El mercado es la nueva religión de los poderosos. Sus evangelistas están en las consultoras, sus inquisidores en los medios, y sus cruzados en la Casa Rosada. La justicia social no es discutida: es ridiculizada. La protesta no es atendida: es criminalizada. El disenso no es escuchado: es gaseado.

Y mientras tanto, la economía se ajusta, los derechos se licúan, y la democracia se encoge.

¿Y DESPUÉS DE LA COMEDIA? EL FINAL ABIERTO DE UNA NACIÓN

Marx escribió El 18 Brumario como una advertencia y una anatomía del fracaso. No celebraba el ascenso de Bonaparte, pero tampoco se detenía en la melancolía: analizaba para anticipar, para despertar, para preparar la próxima ola.

Hoy, frente a este nuevo “bonapartismo con memes”, muchos sienten que la historia se ha convertido en una farsa sin salida. Que ya no hay sujeto, ni partido, ni épica posible. Pero ¿es verdad que todo está perdido?

¿Y si la resistencia no está en las cúpulas sino en los márgenes? En las asambleas barriales, en los sindicatos que se despiertan, en los libros que se comparten, en las radios comunitarias, en las marchas de los jubilados que no tienen nada pero lo dan todo. ¿Y si la cultura, la poesía, el afecto, la memoria, aún guardan semillas?

Porque una motosierra puede talar árboles, pero no puede cortar raíces. Y la raíz popular argentina –esa mezcla de lucha, ironía, memoria y ternura– ha sobrevivido a dictaduras, hiperinflaciones y exilios.

Milei pasará. Como pasó Cavallo, como pasó Menem, como pasaron tantos heraldos del fin de lo público.

Pero la historia sigue siendo terreno de disputa. Y aunque hoy gobierne el algoritmo, la vida sigue tejiéndose en lo común: en el mate compartido, en la canción cantada en la plaza, en el aula repleta, en el poema leído en voz alta.

Tal vez no haya un nuevo 17 de octubre a la vista. Pero puede que haya cientos de pequeños actos de dignidad que, juntos, empiecen a construir otro relato.

Porque la historia –como la poesía– no se repite: se reescribe.

Fuente: Globetrotter