«Si no se sabe lo que se está buscando, si no se tiene idea de lo que es relevante, dispuestos a cuestionarse esta idea, si no se tiene eso, explorar en internet es sólo tomar al azar hechos no verificables que no significan nada.» – Noam Chomsky

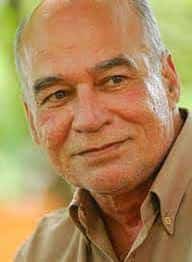

Entrevista al filósofo y Lingüista Noam Chomsky, realizada por el teórico critico y lingüista Donaldo Malcedo y publicada en el libro «Chomsky on MisEducation» .

DONALDO MACEDO: Hace algunos años, me sentí intrigado por el caso de David Spritzier, un estudiante de la Escuela Latina de Boston, de tan solo doce años, quien tuvo que afrontar un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el Juramento de Fidelidad . A Spritzier le parecía «una exhortación hipócrita al patriotismo», puesto que no hay «libertad y justicia para todos». Quería preguntarte por qué crees que un niño de doce años pudo detectar la evidente hipocresía del Juramento y, en cambio, no lo hicieron sus maestros y administradores. Me deja pasmado que los maestros, que —por la misma naturaleza de su trabajo— deberían considerarse a sí mismos intelectuales, sean incapaces de ver lo que le resulta evidente a un niño, o incluso se nieguen a aceptarlo.

NOAM CHOMSKY: No es difícil de entender. Lo que acabas de mencionar demuestra la profundidad del adoctrinamiento tendencioso que se lleva a cabo en nuestras escuelas, e incapacita a las personas instruidas para comprender siquiera las ideas más elementales, al alcance de cualquier niño de doce años.

De acuerdo, pero me sorprende que un maestro —que ha recibido una formación superior— o un director de escuela sacrifiquen el mensaje del Juramento de Fidelidad a la imposición de la obediencia, y exijan a sus estudiantes que lo pronuncien.

A mí no me extraña, en absoluto. De hecho, lo que le sucedió a David Spritzler es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta. Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que, a su vez, te recompensan generosamente. Pensemos en Harvard, por ejemplo. En Harvard no aprendes solo matemáticas; aprendes, además, qué se espera de ti por ser un graduado de Harvard, qué conducta has de seguir y qué preguntas no tienes que hacer jamás. Aprendes las gollerías propias de un cóctel, cómo debes vestirle, cómo se imposta el acento de Harvard.

Y también cómo relacionarte con una determinada estructura de clase, y cómo conocer las metas, los objetivos y los intereses de esta clase, la clase dominante.

Así es. En este caso, hay una diferencia abrumadora entre Harvard y el MIT [Instituto de Tecnología de Massachusetts]. Aunque sería razonable definir el MIT como una institución más de derechas, es, en cambio, mucho más abierto que Harvard. En Cambridge tienen un dicho que refleja bien esta diferencia: Harvard forma a la gente que gobierna el mundo; el MIT forma a los que lo hacen funcionar. Como consecuencia, en el MIT hay mucha menos preocupación por el control ideológico y mucho más espacio para el pensamiento independiente. Mi situación aquí es una buena muestra de ello, pues nadie ha puesto obstáculos a mi acción política ni mi activismo. Ahora bien, no pretendo decir con eso que el MIT sea un foco de activismo político. No ha dejado de desarrollar la función institucional que le corresponde: ocultar la mayor parte de la verdad sobre nuestro mundo y nuestra sociedad. De no haber sido así, si se hubiera dedicado a enseñar la verdad, tampoco habría podido sobrevivir demasiado.

Y precisamente porque no enseñan la verdad sobre el mundo, las escuelas estadounidenses no tienen más recurso que el bombardeo propagandístico constante a favor de la democracia. Si la escuela fuera en verdad democrática, no sería necesario machacar a los estudiantes con tópicos sobre la democracia. Simplemente, la acción y la conducta serían democráticas; pero sabemos que no es así. En principio, cuanto más necesario resulte hablar sobre los ideales de la democracia, menos democrático será el sistema.

Esto es bien conocido por los que se dedican a la política y, a veces, ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Comisión Trilateral se refería a las escuelas como las «instituciones» responsables del «adoctrinamiento de los jóvenes». Este adoctrinamiento tendencioso es imprescindible, porque las escuelas fueron diseñadas —hablando a grandes rasgos— para apoyar los intereses del sector social dominante, la gente de mayor riqueza y bienestar. Desde muy temprano, en la educación se nos socializa para que comprendamos la necesidad de prestar respaldo a las estructuras del poder, sobre todo a las grandes empresas, a los hombres de negocios. La lección que uno saca de esta educación socializadora es que, como no apoyes los intereses de los más ricos y poderosos, lo tendrás crudo: sencillamente, se te expulsa del sistema o se te marginaliza. Y la escuela cumple con éxito este programa de «adoctrinamiento de los jóvenes» —por decirlo con las mismas palabras de la Trilateral— gracias a que opera dentro de un marco de propaganda cuyo efecto es deformar o suprimir las ideas y la información no deseadas.

¿Cómo es posible que estos intelectuales, que propagan falsedades al servicio de los intereses de los más poderosos, sin atreverse a salir de dentro del marco propagandístico, salgan impunes de su complicidad?

Lo cierto es que no salen impunes de nada. De hecho, están prestando el servicio que se espera de ellos; lo esperan así las instituciones para las que trabajan, y ellos cumplen los requerimientos del sistema doctrinal, ya sea voluntaria o quizá inconscientemente. Es como si contrataras a un carpintero y, una vez realizado el trabajo para el que lo contrataste, te preguntaras cómo ha podido hacerlo. Bueno, ha hecho lo que se esperaba de él; y los intelectuales ofrecen un servicio muy parecido. Se comportan tal como se espera de ellos en la medida en que presentan una descripción de la realidad mínimamente ajustada, pero sobre todo adecuada a los intereses de los que tienen más poder y más riqueza, es decir, de la gente que posee esas instituciones que solemos llamar escuelas y que, en el fondo, vienen a poseer la sociedad entera.

Está claro que, históricamente, los intelectuales han interpretado un papel vergonzoso con su apoyo al sistema doctrinal. Vista esta postura —no demasiado honrosa—, ¿crees que pueden ser tenidos por intelectuales, en el sentido más genuino del término? En varias ocasiones te has referido a algunos profesores de la universidad de Harvard como «comisarios», al estilo soviético. Personalmente, creo que ese término los describe mejor que el de «intelectuales», pues son cómplices de la estructura del poder; además, desarrollan un rol funcionarial, puesto que defienden los supuestos «valores de la civilización», aun cuando estos, en muchos casos, han generado justamente el efecto contrario: miseria, genocidio, esclavitud y explotación en gran escala de la masa de trabajadores.

A lo largo de la historia, efectivamente, esa es una imagen casi exacta de lo que ha sucedido. Si te retrotraes al tiempo de la Biblia, verás que los intelectuales que más tarde fueron denominados «falsos profetas» trabajaban en pro de los intereses de los poderosos. Sabemos que había intelectuales disidentes con una concepción alternativa del mundo: los que después fueron llamados «profetas» (que es una traducción dudosa de un término confuso). Pues bien, estos fueron preteridos, torturados u obligados a exiliarse. Y las cosas no son muy diferentes en nuestros días: la mayoría de las sociedades marginan a los intelectuales disidentes y, en lugares como El Salvador, se los quitan de en medio brutalmente. Eso es lo que les pasó al arzobispo Romero y los seis jesuitas: fueron asesinados por tropas de élite, entrenadas y armadas por nosotros |los Estados Unidos] y costeadas con nuestros impuestos. Un jesuita salvadoreño observó acertadamente en su diario que, en su país, un Václav Havel, por poner un ejemplo (el antiguo prisionero político que terminó siendo presidente de Checoslovaquia) no habría ido a la prisión, sino que lo hubieran destazado y abandonado en la vereda. Pero a Václav Havel, que se convirtió en el ojito derecho de Occidente, no se le puede acusar de cicatero, sino que agradeció cumplidamente este apoyo, dirigiéndose al congreso de los Estados Unidos —muy pocas semanas después del asesinato de los seis jesuitas en El Salvador— sin mostrar ninguna solidaridad con sus compañeros de la disidencia salvadoreña; antes al contrario, elogió y bendijo al congreso como «el defensor de la libertad». El escándalo es tan mayúsculo que sobran los comentarios.

Pero bastará una simple prueba para demostrar su magnitud. Imagina, por ejemplo, lo siguiente: Un comunista estadounidense y de color se presenta en lo que entonces era la Unión Soviética, poco después de que seis destacados intelectuales checos hayan sido asesinados por fuerzas entrenadas y armadas por los rusos. Se dirige a la Duma y la ensalza como «la defensora de la libertad». ¿Qué reacción se hubiera producido en los Estados Unidos, entre los políticos e intelectuales? Sin duda, habría sido rápida y predecible: se le denunciaría por apoyar a un régimen criminal. Los intelectuales estadounidenses deberían preguntarse por qué se sintieron arrobados por la espléndida actuación de Havel, que es equiparable a esta historia imaginaria.

¿Cuántos intelectuales de nuestro país han leído algo —siquiera una página— de lo escrito por los intelectuales centroamericanos asesinados por los varios ejércitos que actúan como delegados nuestros? ¿Cuántos saben de la existencia de Dom Helder Cámara, el obispo brasileño que se distinguió en la defensa de los pobres de Brasil? La mayoría tendrían problemas incluso para dar el nombre de algún disidente de las brutales tiranías latinoamericanas —o de otras zonas— a las que apoyamos, además de entrenar a sus ejércitos; creo que solo eso ya basta para describir el estado de nuestra cultura intelectual. Los hechos que no convienen al sistema doctrinal se despachan con rapidez, como si no existieran; simplemente, se eliminan.

Esta construcción intelectual del «no ver» caracteriza a algunos intelectuales, descritos por Paulo Freire como educadores que afirman adoptar un enfoque científico y «pueden estar intentando esconderse en lo que consideran la neutralidad de los objetivos científicos, sin atender al modo en que se vayan a usar sus descubrimientos, sin molestarse a pensar siquiera para quién o para qué intereses están trabajando» . En el nombre de la objetividad, según Freire, estos intelectuales «parecen analizar la sociedad que estudian como si no participaran en ella. En su celebrada imparcialidad, [parecen] acercarse al mundo como si llevaran guantes y mascarilla, para no contaminarlo ni resultar contaminados» . Personalmente, añadiría que no solo llevan «guantes y mascarilla», sino anteojeras, que les impiden ver lo evidente.

Creo que no estoy demasiado de acuerdo con esa crítica posmoderna en contra de la objetividad. No debemos desdeñar la objetividad; al contrario, en nuestra persecución de la verdad tenemos que esforzarnos por ser objetivos.

Me parece razonable. Con mi crítica no pretendía rechazar la objetividad. Lo que sí resulta imprescindible es analizar la cobertura de objetividad que utilizan numerosos intelectuales para no incorporar en sus análisis una serie de factores poco convenientes, y que probablemente revela su complicidad con la eliminación de la verdad al servicio de la ideología dominante.

Así es. Hay que condenar sin tapujos la pretensión de objetividad, cuando funciona como un medio de distorsión y. desinformación al servicio del sistema doctrinal. Esa postura es mucho más frecuente en las ciencias sociales, debido a que, en ellas, el mundo exterior impone unas constricciones especialmente débiles sobre los investigadores; la capacidad de comprensión es más reducida, y los problemas que se afrontan son mucho más oscuros y complejos. Como consecuencia, resulta mucho más sencillo ignorar todo lo que no interesa oír. Hay, por tanto, una diferencia muy marcada entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el primer caso, los hechos se atestiguan en la naturaleza de una forma verificable, lo que dificulta que un investigador pueda ignorar los datos que contradicen sus hipótesis favoritas; es por ello que los errores no suelen perpetuarse. Como en las ciencias naturales pueden repetirse los experimentos, los posibles errores se descubren sin mayores problemas. Además, hay una disciplina interna que rige esa tarea intelectual. Aun así, está claro que ninguna investigación, por seria que sea, nos conducirá forzosamente a la verdad.

Pero volvamos al punto inicial: la escuela impide la difusión de verdades esenciales. Es la responsabilidad intelectual de los maestros —o de cualquier otra persona que se mueva en ese ámbito— intentar decir la verdad. Eso me parece indiscutible. Es un imperativo moral: averiguar la verdad sobre las cuestiones más importantes, y difundirla lo mejor que uno pueda, y siempre al auditorio más adecuado. Porque ponerse a decirle la verdad al poderes malgastar el tiempo, literalmente, y ese intento puede ser, con frecuencia, una forma de cubrirse las espaldas. A mi modo de ver, desde luego, es una pérdida de tiempo irle con la verdad a Henry Kissinger o al director general de AT&T, o a otros que ejercen el poder en instituciones coercitivas: en la mayoría de los casos, ya la conocen, la verdad. Permíteme precisar lo que acabo de decir: cuando los que están en el poder se apartan de sus circunstancias institucionales —si es que lo hacen— y se convierten en seres humanos, en agentes morales, en ese caso podemos dirigirnos a ellos como al resto de las personas. Pero en su función como dirigentes, prácticamente no vale la pena, es una pérdida de tiempo. No es más útil comunicarle la verdad al poder que a los peores tiranos o criminales, que no dejan de ser personas, independientemente de lo terrible de sus actos. Así que decirle la verdad al poder no es ninguna tarea honrosa.

Lo que debemos procurarnos es un auditorio que importe. En el caso de la enseñanza, se trata de los estudiantes; no hay que verlos como un simple auditorio, sino como elemento integrante de una comunidad con preocupaciones compartidas, en la que uno espera poder participar constructivamente. Es-decir, no debemos hablar a, sino hablar con. Eso es ya instintivo en los buenos maestros, y debería serlo en cualquier escritor o intelectual. Los estudiantes no aprenden por una mera trasferencia de conocimientos, que se engulla con el aprendizaje memorístico y después se vomite. El aprendizaje verdadero, en efecto, tiene que ver con descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial; esta última opción no conduce al desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. La obligación de cualquier maestro es ayudar a sus estudiantes a descubrir la verdad por sí mismos, sin eliminar, por tanto, la información y las ideas que puedan resultar embarazosas para los más ricos y poderosos: los que crean, diseñan e imponen la política escolar.

Consideremos con más detalle qué significa enseñar la verdad y que todo el mundo aprenda a distinguir las verdades de las mentiras. Me parece que no requiere más que sentido común, el mismo sentido común que nos hace adoptar una postura crítica hacia los sistemas propagandísticos de las naciones que consideramos como enemigas. Antes sugerí que los más señeros intelectuales de nuestro país serían incapaces de nombrar ni uno solo de los bien conocidos disidentes de las tiranías controladas por los Estados Unidos, como por ejemplo la de El Salvador. Sin embargo, estos mismos intelectuales sabrían proporcionarte una larga lista de disidentes de la antigua Unión Soviética. Y tampoco les supondría ningún problema el distinguir las mentiras, deformaciones e incongruencias que sirven para evitar que la población de los regímenes enemigos conozca la verdad. Pero esa capacidad crítica que utilizan para desenmascarar las falsedades difundidas en los estados «delincuentes» se esfuma cuando se trata de criticar a nuestro propio gobierno o a las tiranías que apoyamos. En el trascurso de la historia, las clases mejor formadas han respaldado mayoritariamente a los aparatos propagandísticos y, cuando se minimizan o se eliminan las desviaciones de la pureza doctrinal, la máquina de la propaganda suele lograr éxitos apabullantes. Hitler y Stalin lo sabían muy bien y, hasta el día de hoy, tanto las sociedades abiertas como las cerradas han procurado y recompensado la complicidad de la clase instruida.

Esta clase instruida ha sido considerada una «clase especializada», ya que es un grupo reducido de personas que analizan, ejecutan, toman las decisiones y mueven los hilos en el sistema político, económico e ideológico. Esta clase especializada suele representar un porcentaje ínfimo de la población, que tiene que recibir protección frente a la gran masa a la que Walter Lippmann dio el nombre de «rebaño desconcertado». Es una clase que desarrolla las «funciones ejecutivas», lo que significa que realizan la función de examinar, planear y establecer el «interés común» (ahora bien, con esta fórmula se refieren a los intereses de la clase de los hombres de negocios). A la gran mayoría de la población, esto es, al «rebaño desconcertado», le corresponde en nuestra democracia el rol de «espectadores», no el de «participantes en la acción», según el credo democrático liberal que Lippmann supo articular perfectamente. En nuestra democracia, cada cierto tiempo los miembros del «rebaño» tienen la posibilidad de participar en la aprobación de uno u otro líder, mediante un proceso conocido como «elecciones». Una vez han aprobado a este o a aquel miembro de la clase especializada, deben retirarse y convertirse de nuevo en espectadores.

Cuando el «rebaño desconcertado» intenta ampliar su papel como mero espectador, cuando la gente intenta participar en la acción democrática, la clase especializada reacciona en contra de lo que se pasa a denominar una «crisis de la democracia». Esa es la razón de que nuestras élites sientan tanto odio hacia los años sesenta, cuando varios grupos de personas históricamente marginadas empezaron a organizarse y cuestionar la política de la clase de los especialistas, sobre todo la relativa a la guerra de Vietnam, pero también, en el ámbito interior, la política social.

Una de las posibles maneras de mantener el control sobre el «rebaño desconcertado» es adoptar la concepción de escuela que hemos visto antes, la que propuso la Comisión Trilateral: las escuelas son las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes. Los miembros del «rebaño» tienen que ser rigurosamente adoctrinados en los valores e intereses de tipo privado y estatal-corporativo. Los que asimilen mejor esta educación en los valores de la ideología dominante y demuestren su lealtad al sistema doctrinal podrán, a la postre, entrar a formar parte de la clase especializada. El resto del «rebaño desconcertado», por el contrario, ha de ser mantenido a raya, de forma que no creen problemas, sean simples espectadores del desarrollo de la acción y no reflexionen sobre aquellos aspectos de la realidad que son de veras importantes. La clase instruida considera que es imprescindible para el «rebaño», porque este es demasiado estúpido como para gobernar sus asuntos por sí mismo y lo haría mal, actuaría de acuerdo con sus «concepciones erróneas». Cerca del 70 por 100 de los estadounidenses cree que la guerra de Vietnam no era correcta desde un punto de vista moral, pero, según la clase dominante, es necesario protegerlos de sus «concepciones erróneas», que los han llevado a oponerse a la guerra; tienen que acabar creyendo en la versión oficial, que indica que la guerra fue, sencillamente, un error.

Con miras a proteger al «rebaño desconcertado» de sí mismo y de sus «concepciones erróneas», las clases especializadas de las sociedades abiertas deben girar la vista sobre todo hacia las técnicas de propaganda, denominadas eufemísticamente «relaciones públicas». En los estados totalitarios, en cambio, controlas al «rebaño» colgando un martillo sobre sus cabezas: al que se mueva de su lugar, le chafas la cabeza. Pero en las sociedades democráticas no se puede confiar en la fuerza bruta para mantener la población a raya, así que, para controlar la opinión pública, hay que optar principalmente por la propaganda. En esta tarea de control de la opinión, la clase instruida resulta indispensable, y la escuela desarrolla una función crucial.

Tus afirmaciones sugieren —y, por mi parte, estoy de acuerdo— que en las sociedades abiertas la censura es un componente esencial de la estructura de soporte de la propaganda, como intento de «controlar la opinión pública». Desde mi ¡yunto de vista, no obstante, la censura de las sociedades abiertas difiere sustancialmente de la que se ejerce en las sociedades totalitarias. Y lo que he observado en los Estados Unidos es que la censura no solo se manifiesta bajo una forma diferente, sino que también depende, en cierta medida, de una especie de autocensura. ¿Qué papel desempeñan la educación y los medios de comunicación en este proceso?

Eso que has denominado «autocensura» empieza, en realidad, a una edad muy temprana, mediante un proceso de socialización que es, a su vez, una forma de adoctrinamiento; el objetivo es promover la obediencia en sustitución del pensamiento independiente. La escuela funciona como un mecanismo más de esta socialización, y su meta es evitar que la gente haga preguntas importantes sobre las cuestiones importantes que les afectan directamente a ellos o bien a los demás. Es decir, en la escuela no se aprenden solo contenidos. Como te decía antes, si quieres convertirte en un profesor de matemáticas, no te limitas a aprender un montón de nociones matemáticas, sino que, además, aprendes cómo has de comportarte, cómo vestirte adecuadamente, qué tipo de preguntas puedes hacer, cómo encajar (en el sentido de amoldarte), etc. A la que seas demasiado independiente, o cuestiones demasiado a menudo el código de tu profesión, lo más probable es que te expulsen del orden de los privilegiados. De modo que uno se da cuenta muy rápido de que, para triunfar, hay que servir a los intereses del sistema doctrinal. Hay que estarse callado e instilar en los alumnos las creencias y los dogmas más útiles para los intereses de los que están de verdad en el poder. La clase de los hombres de negocios y sus intereses privados tienen un representante en las redes del estado corporativo. Y es que la escuela no es el único de tales sistemas de adoctrinamiento; hay otras instituciones que colaboran para reforzar el proceso. Piensa en los programas que nos echan por la televisión, por ejemplo: se nos propone que contemplemos una retahíla de shows que no nos exigen el esfuerzo de pensar, que deberían distraernos; pero su función, en realidad, es impedir que los espectadores comprendan sus verdaderos problemas o identifiquen sus verdaderas causas. Una de las maneras de afrontar una vida poco plena es comprar sin parar; pues bien, estos programas se dedican a explotar las necesidades emocionales de los espectadores y los mantienen desconectados de las necesidades de los demás. A medida que se van desmantelando los espacios públicos, las escuelas y los relativamente pocos espacios públicos que quedan trabajan para convertirnos en buenos consumidores.

https://www.bloghemia.com/2021/09/noam-chomsky-la-escuela-impide-la.html