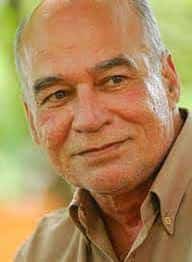

La alegria de vivir y el derecho a soñar | por Paulo Freire

«El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia; añora otro país y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene verg…Bloghemia noviembre 04, 2021

«El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia; añora otro país y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en el otro país y trata de imitarlo y se cree culto mientras menos nativo es». – Paulo Freire

Texto del educador y filósofo brasileño Paulo Freire, publicado por primera vez en el libro «Professora sim; tia não: cartas a quem ousa ensinar»

Por: Paulo Freire

A continuación paso a centrarme en el análisis de las relaciones entre la educadora y los educandos. Éstas incluyen la cuestión de la enseñanza, del aprendizaje, del proceso de conocer-enseñar-aprender, de la autoridad, de la libertad, de la lectura, de la escritura, de las virtudes de la educadora, de la identidad cultural de los educandos y del debido respeto hacia ella. Todas estas cuestiones están incluidas en las relaciones entre la educadora y los educandos.

Considero el testimonio como un «discurso» coherente y permanente de la educadora progresista. Intentaré pensar el testimonio como la mejor manera de llamar la atención del educando hacia la validez de lo que se propone, hacia el acierto de lo que se valora, hacia la firmeza en la lucha, en la búsqueda de la superación de las dificultades. La práctica educativa en la que no existe una relación coherente entre lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre como tal.

¿Qué es lo que se puede esperar, para la formación de los educandos, de una maestra que protesta contra las restricciones de su libertad por parte de la dirección de la escuela, pero al mismo tiempo cercena injuriosamente la libertad de los educandos? Felizmente, en el plano humano ninguna explicación mecanicista es capaz de dilucidar nada. No se puede afirmar que los educandos de tal educadora necesariamente se vuelvan apáticos o vivan en permanente rebelión. Pero sería mucho mejor para ellos que no se les impusiera semejante diferencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Entre el testimonio de decir y el de hacer, el más fuerte es el de hacer, porque tiene o puede tener efectos inmediatos. Sin embargo, lo peor para la formación del educando es que frente a la contradicción entre hacer y decir tiende a no creer lo que la educadora dice. Si hoy ella afirma algo, él espera la próxima acción para detectar la próxima contradicción. Y eso corroe el perfil que la educadora va creando de sí misma y revelando a los alumnos.

Los niños tienen una sensibilidad enorme para percibir que la maestra hace exactamente lo opuesto de lo que dice. El «haz lo que digo y no lo que hago» es un intento casi vano de reparar la contradicción y la incoherencia. «Casi vano», porque no siempre lo que se dice y que se contradice con lo que se hace se anula por completo. A veces lo que se dice tiene en sí mismo una fuerza tal que lo defiende de la hipocresía de quien aun diciéndolo hace lo contrario. Pero precisamente por estar siendo dicho y no vivido pierde mucho de su fuerza. Quien ve la incoherencia en proceso, bien puede decirse a sí mismo: «Si esta cosa que se proclama pero al mismo tiempo se niega tan fuertemente en la práctica fuese realmente buena, no sería sólo dicha sino vivida».

Una de las cosas más negativas en todo esto es el deterioro de la relación entre la educadora y los educandos.

¿Y qué decir de la maestra que constantemente testifica debilidad, vacilación, inseguridad en sus relaciones con los educandos, que jamás se asume como autoridad en la clase?.

Me recuerdo adolescente, y pienso en lo mal que me hacía presenciar la falta de respeto por sí mismo que uno de nuestros profesores revelaba al ser objeto de burlas de gran parte de los alumnos sin mostrar la menor capacidad para imponer orden. Su clase era la segunda de la mañana y él entraba ya vencido en el salón, donde la maldad de algunos adolescentes lo esperaba para fustigarlo, para maltratarlo. Al terminar su remedo de clase, no podía dar la espalda al grupo y encaminarse hacia la puerta. La gritería estrepitosa caería sobre él, pesada y áspera, y eso debía congelarlo. Desde el rincón del salón donde yo me sentaba lo veía pálido, disminuido, retrocediendo hasta la puerta. Tras abrirla rápidamente, desaparecía envuelto en su insoportable debilidad.

Guardo en mis memorias de adolescente la figura de aquel hombre flaco, indefenso, pálido, que cargaba consigo el miedo de aquellos jóvenes que hacían de su debilidad un juguete. Junto al miedo de perder el empleo, el miedo generado por ellos.

Mientras presenciaba la ruina de su autoridad, yo, que soñaba con convertirme en maestro, me prometía que jamás me entregaría así a la negación de mi propio ser. Ni el todopoderosismo del maestro autoritario, arrogante, cuya palabra siempre es la última, ni la inseguridad y la completa falta de presencia y poder que este profesor exhibía.

Otro testimonio que no debe faltar en nuestras relaciones con los alumnos es el de la permanente disposición en favor de la justicia, de la libertad, del derecho a ser. Nuestra entrega a la defensa de los más débiles sometidos a la explotación por los más fuertes. También es importante, en este empeño de todos los días, mostrarles a los alumnos la belleza que existe en la lucha ética. Ética y estética se dan la mano. Que no se diga, sin embargo, que en las zonas de inmensa pobreza, de profundas necesidades, no es posible hacer esas cosas. Las experiencias que vivió personalmente durante tres años la maestra Madalena F. Weffort en una favela de San Pablo, donde ella se convirtió plenamente en educadora y pedagoga más que en cualquier otro contexto, fueron vivencias en las que esto fue posible. Ella prepara ahora un libro basado en sus experiencias en un ámbito carente de todo lo que nuestra apreciación y nuestro saber de clase consideran indispensable, pero rico en muchos otros elementos que ese mismo saber menosprecia. En él, ciertamente contará y analizará la historia de Carlinha, de la que ya he hablado en un texto mío [1] y que ahora reproduzco.

«Rondando la escuela, deambulando por las calles de la villa, semidesnuda, con mugre en la cara, que escondía su belleza, blanco de las burlas de los otros niños y de los adultos también, vagaba perdida y, lo que era peor, perdida de sí misma, una especie de niña de nadie».

Un día Madalena me dijo que la abuela de la niña la había buscado para pedirle que recibiese a la nieta en la escuela diciendo también que no podría pagar la cuota, casi simbólica, establecida por la dirección popular de la escuela.

«No creo que haya problema en relación con la cuota. Sin embargo, tengo una exigencia para poder aceptar a Carlinha en la escuela: que me llegue aquí limpia, bañada y con un mínimo de ropa. Y que venga así todos los días, y no sólo mañana», le dijo Madalena. La abuela aceptó y prometió que cumpliría. Al día siguiente Carlinha llegó a la escuela completamente cambiada. Limpia, cara bonita, facciones descubiertas, confiada.

La limpieza, la cara libre de marcas de mugre, resaltaba su presencia en el salón. Carlinha comenzó a confiar en sí misma. La abuela comenzó a creer no sólo en Carlinha sino en sí misma también. Carlinha se descubrió, su abuela se redescubrió.

Una apreciación ingenua diría que la intervención de la educadora había sido pequeñoburguesa, elitista, enajenada. Al fin y al cabo, ¿cómo exigirle a una niña de la favela que viniese a la escuela bañada?

En realidad, Madalena cumplió con su deber de educadora progresista. Su intervención posibilitó a la niña y a su abuela la conquista de un espacio, el de su dignidad en el respeto de los otros. Mañana será más fácil para Carlinha reconocerse también como miembro de toda una clase, la trabajadora, en la búsqueda de mejores días.

Sin la intervención democrática del educador o de la educadora no hay educación progresista.

Del mismo modo en que la maestra pudo intervenir en materia de higiene corporal, materia que se extiende a su vez a la belleza del cuerpo y del mundo, de la que resultó el descubrimiento de Carlinha y el redescubrimiento de su abuela, no veo por qué no se puede intervenir en los problemas a los que antes me refería.

Creo que la cuestión fundamental frente a la cual los educadores y las educadoras debemos estar bastante lúcidos, así como cada vez más competentes, es que nuestros educandos son uno de los caminos de los que disponemos para ejercer nuestra intervención en la realidad a corto y largo plazo. En este sentido, y no sólo en éste, sino también en otros sentidos, nuestras relaciones con los educandos, a la vez que nos exigen respeto hacia ellos, nos imponen igualmente el conocimiento de las condiciones concretas de su contexto, que los afectan. Tratar de conocer la realidad en la que viven nuestros alumnos es un deber que la práctica educativa nos impone: sin esto, no tenemos acceso a su modo de pensar y difícilmente podremos, entonces, percibir lo que saben y cómo lo saben.

Estoy convencido de que no existen temas o valores que no se puedan hablar en tal o cual área. Podemos hablar de todo y de todo podemos dar testimonio. El lenguaje que utilizamos para hablar de esto o de aquello y la forma en que testificamos están, sin embargo, atravesados por las condiciones sociales, culturales e históricas del contexto en el que hablamos y damos testimonio. Vale decir que están condicionados por la cultura de clase, por la vida concreta de aquellos con quienes y a quienes hablamos y damos testimonio.

Recalquemos la importancia del testimonio de seriedad, de disciplina en el hacer las cosas, de disciplina en el estudio. Testimonio en el cuidado del cuerpo, de la salud. Testimonio en la honradez con que el educador realiza su tarea, en la esperanza con la que lucha por sus derechos, en la persistencia con la que lucha contra el arbitrio. Las educadoras y los educadores de este país tienen mucho que enseñar a los niños y niñas, además de los contenidos, sin importar la clase a la que pertenezcan. Tienen mucho que enseñar por el ejemplo de combate en favor de los cambios fundamentales que necesitamos, de combate contra el autoritarismo y en favor de la democracia.

Nada de esto es fácil, pero todo esto se constituye en uno de los frentes de la lucha mayor para la transformación profunda de la sociedad brasileña. Los educadores progresistas precisan convencerse de que no son meros docentes —eso no existe—, puros especialistas de la docencia. Nosotros somos militantes políticos porque somos maestros y maestras. Nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la seriedad y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud en favor de la superación de las injusticias sociales.

Es necesario desenmascarar la ideología de cierto discurso neoliberal, a veces llamado modernizador, que hablando del tiempo histórico actual trata de convencernos de que así es la vida: los más capaces organizan el mundo, producen; los menos capaces sobreviven; y «esa historia de sueños, de utopía y de cambio radical» lo único que hace es dificultar el trabajo incansable de los que realmente producen. Dejémoslos trabajar en paz sin los trastornos que les ocasionan nuestros discursos soñadores y un día habrá un gran excedente para distribuir entre todos.

Este discurso inaceptable contra la esperanza, la utopía y el sueño es el que defiende la preservación de una sociedad como la nuestra, que funciona para una tercera parte de la población, como si fuese posible soportar por mucho tiempo semejantes diferencias. Lo que me parece que el nuevo tiempo nos plantea es la muerte del sectarismo, pero la vida de la radicalidad. Las posturas sectarias en las que nos pretendemos dueños y señores de la verdad, que no puede ser discutida, ésas sí que —aun cuando se toman en nombre de la democracia— cada vez tienen menos que ver con el nuevo tiempo. En ese sentido, los partidos progresistas no tienen mucho que elegir. O se recrean y se reinventan en la radicalidad en torno a sus sueños o, entregados a los sectarismos castradores, fenecen con su cuerpo sofocado en el figurín estalinista. Vuelven a ser, o no dejan de ser, viejos partidos de izquierda sin alma, condenados a morir de frío. Y es una lástima que exista este riesgo.

Pero volvamos a la relación entre educadoras y educandos, a la fuerza y a la importancia del testimonio de la educadora como factor de formación para los educandos, de la radicalidad con la que actúa, con la que decide, más el testimonio que da sin dificultad de que puede y debe rever la posición que asumió, frente a los nuevos elementos que la hicieron cambiar. Y tanto más eficaz será su testimonio cuanto más lúcida y objetivamente ella deje en claro a sus educandos:

1] que cambiar de posición es legítimo;

2] las razones que la hicieron cambiar.

No estoy pensando que los educadores y las educadoras deban ser perfectos o santos. Es justamente como seres humanos, con sus valores y sus fallas, como deben dar testimonio de su lucha por la seriedad, por la libertad, por la creación de la disciplina de estudio indispensable de cuyo proceso deben formar parte como auxiliares, puesto que es tarea de los educandos generarlo en sí mismos.

Una vez inaugurado el proceso testimonial por parte del educador, poco a poco los educandos se van asumiendo también. Esta participación efectiva de los educandos es señal de que el testimonio de la educadora está funcionando. Sin embargo, es posible que algunos educandos pretendan poner a prueba a la educadora para estar seguros de si ella es coherente o no. Sería un desastre que en esa oportunidad la maestra reaccionase mal ante el desafío. En el fondo, la mayoría de los educandos que la ponen a prueba lo hacen ansiosos de que ella no los decepcione. Lo que quieren es que ella confirme que es auténtica, y al ponerla a prueba no están buscando su fracaso. Pero también están los que provocan porque quieren el fracaso del educador.

Uno de los engaños de la educadora, generado en el seno de una exorbitante autoestima que la hace poco humilde, sería el de sentirse herida por la conducta de los educandos, por no admitir que nadie pueda dudar de ella.

Humildemente, al contrario, es bueno admitir que todos somos seres humanos y por eso inacabados. No somos perfectos ni infalibles.

Recuerdo la experiencia que tuve cuando apenas llegaba del exilio, con un grupo de estudiantes de posgrado de la Universidad Católica de San Pablo.

En el primer día de clase, y mientras yo hablaba sobre cómo veía el proceso de nuestros encuentros, me referí a cómo me gustaría que fuesen abiertos, democráticos y libres. Encuentros en los que ejerciésemos el derecho a nuestra curiosidad, el derecho de preguntar, de discrepar, de criticar.

Una estudiante me dijo en tono agresivo: «Me gustaría seguir el curso atentamente; no faltaré a ningún encuentro para ver si ese diálogo del que usted habla será vivido realmente».

Cuando ella terminó, hice un breve comentario sobre el derecho que tenía de dudar de mí, así como el de expresar públicamente su duda. A mí me cabía el deber de probar, a lo largo del semestre, que era coherente con mi discurso.

En realidad, la joven señora jamás faltó a ningún encuentro. Participó en todos, reveló sus posiciones autoritarias que debían fundamentar su rechazo hacia mi pasado y hacia mi presente de oposición a los gobiernos militares. Nunca nos aproximamos, pero mantuvimos un clima de mutuo respeto hasta el fin.

pero mantuvimos un clima de mutuo respeto hasta el fin. En su caso, lo que realmente la movía era el ánimo de que yo me desdijese el primer día. Y yo no me desdije. Es que no me ofendo si me ponen a prueba. No me siento infalible, me sé inacabado. Lo que me irrita es la deslealtad, la crítica infundada, la falta de ética en las acusaciones.

En suma, las relaciones entre educadores y educandos son complejas, fundamentales, difíciles, son relaciones sobre las que debemos pensar constantemente. Y bueno sería, además, que intentásemos crear el hábito de evaluarlas o de evaluarnos en ellas también como educadores y educadoras.

Qué bueno sería, en realidad, si trabajáramos metódicamente con los educandos cada dos días, durante algún tiempo que dedicaríamos al análisis crítico de nuestro lenguaje, de nuestra práctica. Aprenderíamos y enseñaríamos juntos un instrumento indispensable para el acto de estudiar: el registro de los hechos y lo que se adhiere a ellos. La práctica de registrar nos lleva a observar, comparar, seleccionar y establecer relaciones entre hechos y cosas. Educadora y educandos se obligarían a anotar diariamente los momentos que más los desafiaron, positiva o negativamente, durante el intervalo entre un encuentro y otro.

Además estoy convencido de que esa experiencia formativa podría hacerse, dentro de un nivel de exigencia adecuado a la edad de los niños, entre aquellos que aún no escriben. Pedirles que hablen de cómo están sintiendo el devenir de sus días en la escuela les permitiría involucrarse en una práctica de la educación de los sentidos. Les exigiría atención, observación, selección de hechos. Con esto desarrollaríamos también su oralidad, que aspirando en sí misma a la siguiente etapa —la de la escritura—, jamás debe dicotomizarse con respecto a ella. El niño que habla en condiciones personales normales es aquel que escribe. Si no escribe queda impedido de hacerlo, sólo en casos excepcionales imposibilitado.

Cuando era secretario municipal de Educación de San Pablo viví una experiencia que jamás olvidaré. En dos escuelas municipales, y durante dos horas, conversé con cincuenta alumnos del quinto grado en una tarde y con cuarenta al otro día. La temática central de los encuentros era sobre cómo veían los adolescentes su escuela y qué escuela les gustaría tener. Cómo se veían ellos mismos y cómo veían a sus maestras.

Apenas comenzamos con los trabajos, ya en el primer encuentro, uno de los adolescentes me indagó: «Paulo, ¿qué piensas tú de una maestra que pone a un alumno de pie “oliendo” la pared, aun cuando éste haya hecho una cosa equivocada, como reconozco que hizo?». Y yo le respondí: «Creo que la maestra se equivocó».

«¿Qué harías tú si vieses a una maestra haciendo eso?».

«Espero que tú y tus compañeros —respondí yo— no supongan que debo hacer lo mismo con la maestra. Eso sería un absurdo que yo jamás cometería. Invitaría a la maestra para que al día siguiente fuese a mi oficina, junto con la directora de la escuela, la coordinadora pedagógica y alguien más que fuese responsable por la formación permanente de las maestras. En mi conversación con ella le pediría que me demostrase que su comportamiento era correcto desde el punto de vista pedagógico, científico, humano y político. En caso de que ella no lo pudiese probar —lo que resulta evidente— le haría entonces una exhortación, luego de pedir a la directora de la escuela su opinión respecto de la maestra en falta, para que no repitiese su error».

«Muy bien —dijo el joven—, pero ¿y si ella repitiese ese procedimiento?».

«En este caso —respondí—, pediría a la asesora jurídica de la Secretaría que estudiase el camino legal para castigar a esa maestra. Aplicaría la ley con rigor».

Todo el grupo entendió, y yo percibí que lo que aquellos adolescentes pretendían no era un ambiente licencioso, sino que radicalmente se negaban al arbitrio. Querían relaciones democráticas basadas en el respeto mutuo. Se negaban a la obediencia ciega, sin límites, del autoritarismo, rechazaban la posibilidad de espontaneísmo.

Posiblemente algunos de ellos salieron recientemente a las calles, con sus caras pintadas y diciendo a gritos que vale la pena soñar.

Al día siguiente, con el otro grupo, escuché un comentario de una adolescente inquieta y en un lenguaje bien articulado: «Yo quisiera una escuela, Paulo, que no fuese parecida a mi mamá. Una escuela que creyese más en los jóvenes y que no pensase que hay un montón de gente esperándonos sólo para hacer daño».

Fueron cuatro horas con noventa adolescentes que me reforzaron la alegría de vivir y el derecho a soñar.

https://www.bloghemia.com/2021/11/la-alegria-de-vivir-y-el-derecho-sonar.html