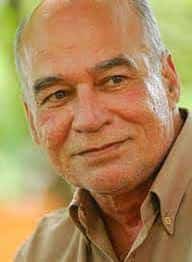

ARTURO PÉREZ-REVERTE / Patente de corso

Me gusta mucho el cabo Finisterre. Por varias razones es uno de mis lugares favoritos, simbólico, indomable, preñado de Historia: un mito que desde hace miles de años fascina la imaginación de los seres humanos. Cada vez que me asomo a él, sobre el acantilado del monte Facho y a la sombra —figurada, porque para mí siempre está nublado y llueve— de su faro legendario, pienso que allí termina realmente el Camino de Santiago, en los innumerables barcos que durante siglos se perdieron en sus rocas —por algo se llama aquello Costa da Morte— y también, inevitablemente, en los legionarios romanos de Décimo Junio Bruto, que contemplaron sobrecogidos cómo el sol poniente, con una llamarada que parecía incendiar las aguas, se hundía en el mar camino de las siniestras Regiones Oscuras, pobladas de tinieblas y monstruos marinos.

En realidad Finisterre no es el extremo real, la punta más occidental de Europa. Los antiguos geógrafos tardaron algún tiempo en establecer que ese lugar lo ocupa el cabo Roca, en Portugal, que penetra casi nueve millas más allá en el océano; pero en este caso la veteranía es un grado, y como afirmaban en El hombre que mató a Liberty Valance, a veces es más hermoso imprimir la leyenda. Finisterre, como su propio nombre indica, es el final de la tierra antaño conocida, y de ahí su bello nombre clásico, que procede del latín con que por primera vez fue nombrado en los textos antiguos: finis, final, terrae, de la tierra. El lugar en que las tribus celtas erigieron el Ara Solis o Altar del Sol. Allí donde termina el mundo conocido y puede contemplarse el enigma del mar inmenso e incógnito.

Hay algo que en los últimos tiempos me produce cierta melancolía; y confío en que en esta España suspicaz, irritable, dispuesta siempre a sentirse vejada por algo, se comprenda lo que pretendo decir —y si alguien con estúpidas orejeras no lo comprende, pues bueno, pues vale, le deseo más suerte en la próxima—. He observado que en los medios informativos, sobre todo en televisión, se menciona a menudo el cabo Finisterre con el nombre gallego de Fisterra. Esto es muy natural, pues desde que la lengua gallega tiene memoria el viejo término latino se ha contraído en esa otra expresión local. Que en el fondo es sólo eso, una contracción lingüística de la palabra original, Fisterra por Finisterre; ya que realmente, o eso me cuentan mis amigos de allí —Manuel Jabois, Pedro Feijoo— fis no significa nada en gallego, idioma en el que la versión correcta de Finis terrae sería el femenino A fin da Terra.

La mención a Finisterre como Fisterra, por tanto, del todo natural cuando se utiliza el idioma de Galicia, e incluso cuando se pretende manifestar respeto por esa lengua también española, es cada vez más frecuente en los medios informativos de ámbito nacional. O tal es la impresión que tengo. Seguramente por su carácter de nombre oficialmente reconocido —Fisterra, municipio de la provincia de La Coruña—, raro es el telediario en el que, al hablar por ejemplo del tiempo previsto o de un desdichado naufragio, no se mencione el lugar geográfico en su versión gallega: cabo Fisterra por aquí, cabo Fisterra por allá. Con el resultado, debido a la enorme influencia en el gran público de la televisión, la prensa y las redes sociales, de que no sólo en Galicia sino fuera de ella la hermosa palabra latino-española Finisterre, tan venerable, clara y definitiva en su significado formal, tan rica en su propia y secular memoria, se aleja cada vez más en beneficio de la otra. Lo que no es bueno ni malo, entiéndase. O tal vez sí sea malo, a fin de cuentas, si se piensa despacio. En todo caso es triste, o a mí me lo parece.

Porque las palabras, así lo creo sinceramente, no son simples herramientas de comunicación desprovistas de alma; sino también, o sobre todo, crisol de cultura y memoria, decantación de siglos, tesoro de contenidos y memoria. Y al acercarnos a ellas, al comprenderlas bien y utilizarlas correctamente, enriquecemos nuestra habla y la de nuestros interlocutores, nuestra comunicación verbal o escrita, con el poso cultural que en ellas han ido dejando los siglos. Por supuesto que las palabras cambian, evolucionan y se adaptan a nuevos tiempos y formas de mirar el mundo, como debe ser. Pero si en ese proceso se empobrecen y pierden de vista los significados que les dieron nobleza —no digamos ya si interviene en ello la contaminación política—, nos hacen a todos menos eficaces, menos cultos y menos libres. Y no vivimos, en absoluto, tiempos en los que sea bueno despreciar la eficacia, la cultura ni la libertad.

Fuente: ZendaLibros