Rogorn Moradan / Alatriste, Arturo Pérez-Reverte, Fotos: Jeosm

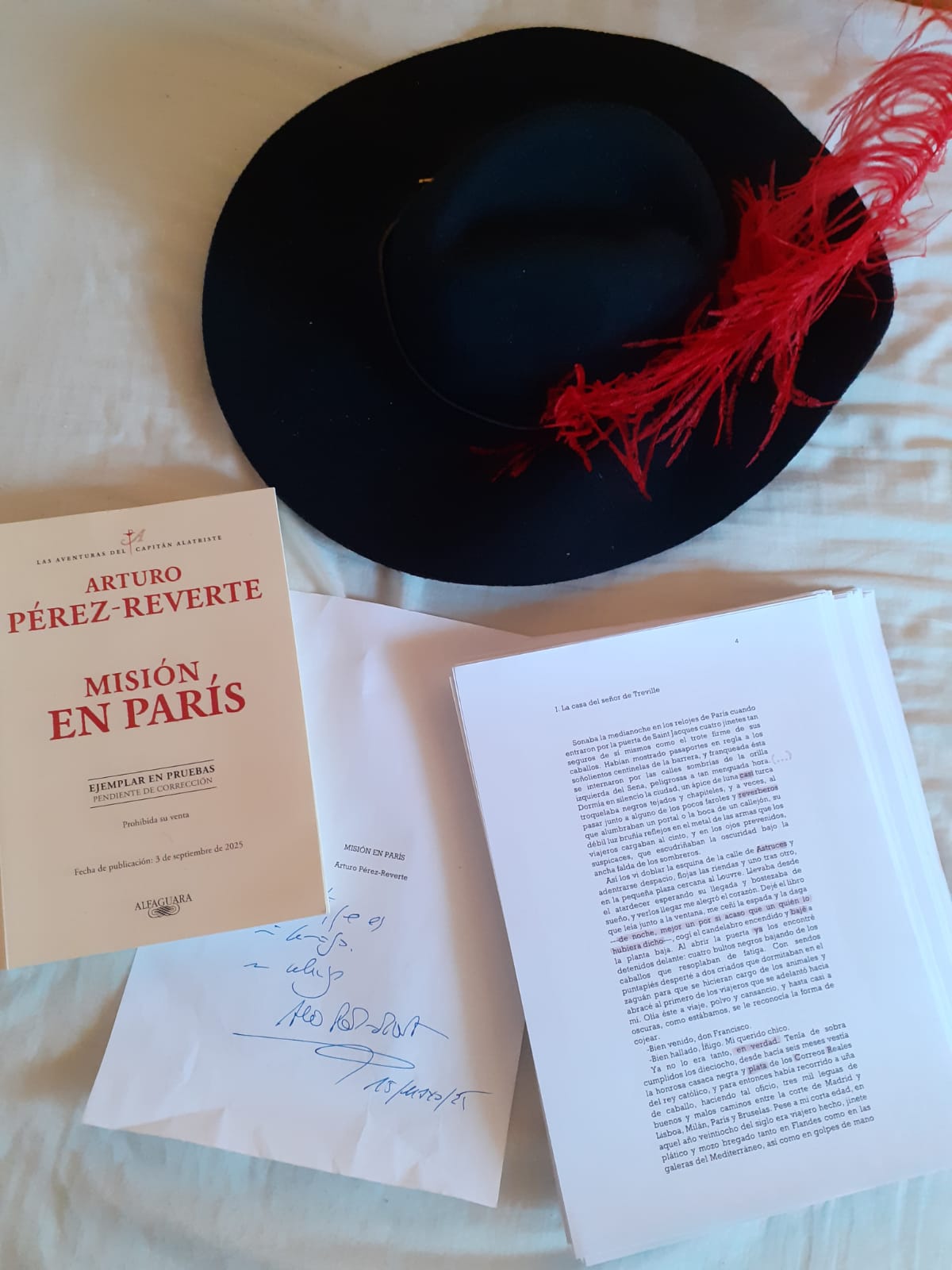

En febrero de 2025, Arturo Pérez-Reverte y la editorial Alfaguara me anunciaron que seis meses más tarde se publicaría Misión en París, la octava novela de Las aventuras del capitán Alatriste, y me encargaron la redacción del dosier de prensa y de otro breve librito a modo de sorpresa y homenaje, sobre cómo nació y evolucionó esta peripecia editorial. A mediados de mayo hice una primera entrevista a Pérez-Reverte y me llevé a casa un taco de hojas A4 con la versión finalizada, a falta de mínimos retoques y revisión de erratas, recién salida de su impresora y aún sin ilustraciones ni los poemas del final. Después de leerla tuvimos una segunda conversación sobre el nuevo libro, y una versión resumida de todo esto sirvió como parte del dosier, que puede descargarse aquí. Y ahora he aquí, para todos los lectores de Zenda, la versión completa de las dos conversaciones. Mi agradecimiento al autor y a su editorial por la oportunidad de haber podido entrar de esta forma en la cocina de un acontecimiento literario de este calibre.

—Han pasado 14 años desde la publicación de la última entrega, El puente de los Asesinos. La pregunta clásica de inicio sería por qué esperar tanto tiempo para escribir otro alatriste, y por qué escribirlo ahora.

«La serie de novelas iba muy bien, se había hecho una película, había penetrado mucho tanto en España como en el extranjero… pero no quería hacer alatristes toda mi vida»

—Bueno, fundamentalmente me cansé, hasta cierto punto. La serie de novelas iba muy bien, se había hecho una película, había penetrado mucho tanto en España como en el extranjero… pero no quería hacer alatristes toda mi vida. Tenía varias cosas en la cabeza para contar otras historias, y durante los años siguientes he ido publicándolas. Eran ya siete novelas de Alatriste y dije: “Bueno, siete ya está bien, es una buena cifra. No sé lo que me queda de vida operativa, y cuando haya escrito esas otras novelas, pues ya veremos lo que hago”. Nunca tuve intención de “dejarlo” ni de no hacerlo. No lo tenía en la cabeza, simplemente. Pero hace cosa de un año o año y medio, hablando con mis editores —yo no había caído en la cuenta— me dicen: “Arturo, pronto se van a cumplir 30 años del primer Alatriste”. Me quedé con la eso en la cabeza, y de pronto digo: “Bueno, ¿y por qué no escribir otro?”. Porque además hay un tipo de lector que me insulta directamente, en las redes sociales y en persona, porque no hago el siguiente de Alatriste. Quizá mi error fue prometer dos títulos que no había escrito aún. Y otra cosa que me recordaron es que Alatriste es un personaje de dominio público, es un personaje conocido ampliamente, y eso no es frecuente en la literatura española, al menos desde el Gabriel Araceli de Galdós o el marqués de Bradomín de Valle-Inclán. Hubo un montón de factores que se juntaron, y al fin y al cabo, “pues sí, voy a ver”. Y eso significaba retomar un tono y una manera de contar distinta a la habitual.

—¿Ha sido difícil? Hay quien ya llama “alatristés” al tipo de lenguaje que usa en estas novelas, esa mezcla aquilatada del español del Siglo de Oro con lenguaje comprensible para el XX-XXI.

—Más que difícil, ha sido laborioso, porque yo estaba muy alejado de esas formas narrativas. Un alatriste tiene una forma de narrar muy específica, ese lenguaje que no tiene que ser ni muy moderno ni muy antiguo, porque si es demasiado antiguo suena arcaico y si es demasiado moderno suena anacrónico. Al mismo tiempo que tenga un aroma clásico, tiene que funcionar para un público actual. Eso ha requerido, primero, releerme todos los alatristes, además tomando notas de todos ellos, porque yo nunca releo mis libros. Doy un vistazo a las ediciones en inglés, italiano, francés y portugués para ver que son correctas —otras lenguas no puedo, son unas cuarenta traducciones—, pero eso es todo una vez que los termino. Después, he releído otros libros que ya había consultado, y leído otros que todavía no había usado, para esta novela en concreto. Documentación, personajes, indumentaria, costumbres, topografía…. He comprado mapas de Francia de la época, y también recurrí a mapas que ya tenía del París de entonces. Ha sido un trabajo, primero, de ambientación personal, hasta que le he pillado el tono, el ritmo, el lenguaje, el estilo, las expresiones del XVII. Y después, sobre todo, la cuestión habitual de a ver cómo lo cuento esta vez. Con una dificultad adicional: que el público ha cambiado y yo también he cambiado. Es una cosa de la que me di cuenta con Sidi (2019). Ahora yo prefiero más presencia del diálogo, y que en el diálogo estén presentes los conceptos, más que en las descripciones o en las reflexiones del narrador o de los personajes. Intento que mis novelas sean más ágiles, más picadas, más dialogadas. ¿Por qué? Primero, porque tras escribir muchas novelas, me divierte más esa nueva exploración, esa forma de contar. Y después, porque el público de ahora no es el de hace treinta años. Es un público más directo, que quiere cosas más concretas, que se pierde más con las reflexiones, que se aburre más con las direcciones, así que se ha juntado mi deseo de no aburrirme cuando escribo con el de hacer fórmulas diferentes, que llevo utilizando desde hace unas novelas, sin traicionar para nada lo que es el Alatriste de siempre, y además pensando en el público que me lee, sea español, mexicano, chino, croata o polaco. A la hora de escribir, tengo que asegurar que mis conceptos se entiendan, y si no se trabajan bien un lector asiático, por ejemplo, o marroquí, no los va a entender. Los primeros dos meses fueron más duros, y el primer capítulo me costó más, pero después enseguida estuve muy cómodo.

—Desde Falcó (2016) ya se veía ese estilo. ¿Quizá por las convenciones de la novela negra y de espías?

«Mis novelas ahora parecen más ligeras, pero con el mismo contenido. Ha sido un desafío técnico que me apetece y me divierte mucho»

—Falcó me ayudó a eso, sí. Yo es que soy muy respetuoso con las normas básicas de los géneros —novela negra, histórica, romántica—, que uno puede transgredir solo una vez que los conoce. Yo ajusté Falcó a las normas de la novela de espionaje y policial, y noté que su manera típica de narrar, con más síntesis y diálogo más picado, beneficia a la narración. Me di cuenta de que esos escritores están mucho más acertados de lo que creíamos, que Hammett, Chandler, Ross Macdonald, Agatha Christie, Conan Doyle, a quienes por otra parte yo nunca desprecié, como he dicho muy a menudo, tenían muchas más lecciones que darnos. Me puse a leerlos con más detenimiento, y de hecho lo que más leo ahora es novela policiaca y de espionaje. Y me va muy bien, porque con Falcó comprendo que el mecanismo narrativo moderno que ellos aplicaron tan bien en su momento es más eficaz para un público actual, y empiezo yo a usarlo de una manera técnica y profesional en mis nuevas novelas, que se benefician de eso. Ahora parecen más ligeras, pero con el mismo contenido. Ha sido un desafío técnico que me apetece y me divierte mucho. En este alatriste se verá que hay una diferencia de ritmo en ese sentido.

—Desde luego, Alatriste y Sebastián Copons hablan más de lo que hacían antaño. Copons resulta hasta entrañable, con retranca, con capacidad de admiración y hasta con curiosidad por saber más del mundo. ¿Cómo impacta esto en la imagen taciturna y misteriosa que ya se tenía de estos dos personajes?

—Se les ve menos pensar y se les oye más hablar, es cierto. Pero también es verdad, y lo sé por gente que conozco, como mi cámara Márquez o mi amigo Farid, a quien acabo de visitar en el Líbano, que hay personas poco habladoras que hacia el final de su vida sienten un poco la necesidad de decir lo que no habían dicho, quizá no públicamente, pero sí con gente de su confianza, abriéndose un poco más. Me ocurre incluso a mí. Y he querido que Alatriste y Copons se beneficien de esa percepción mía. Además, Íñigo ya tiene 18 años y puede hablar con ellos de cosas de las que antes no hablaba.

—Sí, por ejemplo Copons le tira indirectas sobre todas las mujeres que estará conociendo en sus correrías como correo.

—Porque para Copons ya es un igual, ya es uno de ellos, no el postizo o el acompañante que había sido hasta ahora.

—En Misión en París conocemos a un nuevo compañero de armas, Juan Tronera. Háblenos un poco de él.

«Quería alguien que me diera pie a hablar de la vida soldadesca, a pesar de que ya hemos visto algo en novelas anteriores»

—Como dos o tres personas para la misión eran pocas, pensé en añadirles un hombre más, y para no repetir siempre los mismos reclutados, escogí a otro típico soldado de la época, duro y experimentado, de los que se iban de casa con 17 años para escapar de un futuro sin posibilidades. Quería alguien que me diera pie a hablar de la vida soldadesca, a pesar de que ya hemos visto algo en novelas anteriores, y al hacerlo de otro lugar diferente, cordobés del barrio del Potro, eso me permitía explorar otros sitios de vida golfa y peligrosa. Además, en este caso conoce algunos de los pecados de juventud de Alatriste, que es una tensión nueva que quería crear.

—El pasado es precisamente un tema importante en este libro. Hay muchos recuerdos a escenas anteriores. ¿Esto fue a propósito, para refrescar la memoria de nuevos lectores, o salió espontáneo? Porque el primer alatriste llevaba la dedicatoria: “Por la vida, los libros y la memoria”. No deja de ser una buena síntesis de lo que es Alatriste.

—En parte sí, porque cuando aparecen Spínola o Buckingham no son personajes nuevos, pero tampoco puedo ponerme a contar en un aparte de Íñigo lo que había pasado en los libros anteriores, así que necesitaba una manera de hacerlo que no perjudicara ni al lector veterano ni al nuevo, que puede ir a buscar el episodio que sea al volumen correspondiente. Como yo nunca releo mis libros, al hacerlo esta vez me encontré con detalles que ni recordaba.

—En ocasiones, sin embargo, no se trata de una mera batallita que recordar. Por ejemplo, Alatriste se ve confrontado con las consecuencias de cómo terminó su historia con aquella italiana de su juventud, que ahora tiene nombre, Emilia, y un cruel destino final.

—Exactamente, en su caso profundizamos un poco más en sus demonios, en su afición al vino, en su mala leche cuando se enfada, en su lado oscuro de la vida, que a veces lo lleva a querer matar… Le define muy bien. Más que un pecado de juventud fue un pecado de pasión que luego te acompaña toda la vida y por el que tienes que pagar un precio. Tronera funciona un poco aquí como la conciencia de Alatriste.

—Hace unos años, cuando salió Todo Alatriste, decía usted que cuando lo retomara, “mi principal temor es que renazca de mí un alatriste contaminado por mi edad cuando vuelva a escribirlo”. ¿Le ha ocurrido?

«Ese miedo, esa certeza, la tengo siempre. La certeza del desastre»

—No, realmente no. Entré más preocupado de lo que al final resultó ser. Por mi formación profesional y personal, con el tiempo que he pasado en países en guerra, tengo una conciencia de la posibilidad del desastre muy acusada, que se manifiesta en mi vida constantemente —por ejemplo, en mi casa tengo un generador y cuando se fue la luz aquel día no hubo apagón—, así que yo siempre pienso qué es lo malo que puede ocurrir y tomo precauciones frente a eso. Me acostumbré desde muy temprano a pensar así. Y en este caso, yo tenía asumido que podía sucederme que los años, la vejez, podían hacerme perder algo. Algún día me pasará, si no ahora dentro de un año, dos, cinco o diez: al final las facultades merman, el talento se atenúa, la imaginación se embota, y al final, si nadie te dice “cuidado”, puedes meter la pata. Ese miedo, esa certeza, la tengo siempre. La certeza del desastre. ¿Soy capaz de enfrentarme a otro desafío? ¿Soy capaz de recuperar todos esos personajes, reencontrarme con Alatriste, con un Íñigo que sigue creciendo, con todo ese mundo? Vine con preocupación, o con inquietud, o con una especie de tensión operativa. Pero a medida que me iba moviendo, me di cuenta de que no había ningún problema. Entré con mucho cuidado, de puntillas, por si acaso, y si no me hubiera visto capaz habría parado. Ya me ha pasado otras veces. Si a un escritor una novela no le funciona tiene que parar. Seguir queriendo reanimar a un cadáver que está muerto es muy peligroso en un novelista. Como también lo es escribir una novela antes o después del momento adecuado. Siempre digo que es como jugar a las siete y media: si no pones cuidado, o te quedas corto o te pasas.

—Todo el que ha leído los alatristes y Los tres mosqueteros sabe que Navidad de 1627 es cuando acaba la séptima novela alatristesca, El puente de los Asesinos, y que en agosto de 1628 sucede la muerte, tanto histórica como dumasiana, del duque de Buckingham, que por su parte ya había aparecido también en el primer alatriste. La cronología es muy tentadora.

«Misión en París no es un pastiche. Es una novela cuidadosamente planteada, en la que aparecen por ella, como personajes que están de paso, protagonistas de Los tres mosqueteros«

—Lo voy a resumir diciéndolo de la siguiente forma: Misión en París no es un pastiche. Es una novela cuidadosamente planteada, en la que aparecen por ella, como personajes que están de paso, protagonistas de Los tres mosqueteros, a veces con sus nombres y todo, que llegan, hacen sus cosas y se van, sin permanecer en la trama todo el tiempo, como han hecho antes otros personajes, reales y ficticios, de otros alatristes. Pero no es una novela sobre Los tres mosqueteros. La misión en París —y más allá— tiene que ver con lo que está pasando en Francia en ese momento. Y estoy muy contento de cómo ha quedado, porque fue difícil, poniendo sobre todo mucho cuidado en evitar la parodia barata y facilona, el ¿quién ganaría, Alatriste o D’Artagnan? La clave era hacerlo creíble y natural, que pudiera haber ocurrido así. Es lo que al principio más trabajo me dio y más me preocupó.

—La cronología exacta no era el fuerte de Dumas. ¿Cómo se ha manejado con esto?

—La he esquivado en lo que he podido. Si alguien nota alguna discrepancia sobre cuándo se hizo mosquetero D’Artagnan o cualquier otro detalle, que sepa que de la misma forma en que Dumas se pasaba por el arco del triunfo lo que necesitaba de la realidad, lo mismo he hecho yo. Dumas no es una fuente fiable. Pudo haberse equivocado, o pudo haberse equivocado el alférez Balboa en su cronología.

—Hablando de ella, la cronología “oficial” de Todo Alatriste sugiere que Angélica no iba a aparecer en Misión en París, sino en el libro siguiente, La venganza de Alquézar.

—Esa cronología se basa en las memorias de una persona ya mayor, sin una gran cantidad de fuentes para comprobar lo que cree que recuerda, así que puede haberlos mezclado o confundirse de año. Yo, como me limito a transcribir los Papeles del alférez Balboa, no soy responsable de eso.

—¿Y por qué no aparece Milady?

—Para evitar el pastiche, precisamente. Lo más fácil habría sido sacarlos a todos: a Milady, a Rochefort, a la señora Bonacieux… Pero yo no quería hacer eso, yo quería usar algunos elementos narrativos de Dumas para contar mi historia. Además, no habría sido plausible que todo el que saliera en Los tres mosqueteros de repente estuviera en los mismos sitios en tres días en París y luego en La Rochela. Preferí mantenerme en el límite de la verosimilitud. Pensé en sacar una mujer rubia medio vista en la noche saliendo de la casa de Richelieu, pero solamente lo habrían entendido los más dumasófilos. Era meterse en un jardín que prefería evitar.

—Los personajes femeninos siempre han sido muy importantes en su obra, y Las aventuras del capitán Alatriste no es una excepción. Comparado con otras épocas, ¿es difícil encontrar personajes femeninos interesantes, dadas las limitaciones que sufrían en su tiempo?

«La mujer del siglo XVII tiene muchas posibilidades, desde posaderas hasta marquesas, manteniendo siempre la credibilidad»

—Para mí ha sido facilísimo, porque yo he mantenido esos personajes en el límite de lo creíble, cosa que muchos otros se pasan por el forro. Solo hay que saber sacarle partido a la Historia. La mujer del siglo XVII tiene muchas posibilidades, desde posaderas hasta marquesas, manteniendo siempre la credibilidad. No voy a poner a una mujer mandando una galera, pero sí puedo incluirla en Venecia de espía.

—Athos es el mosquetero que más aparece en Misión en París. ¿Esto es a propósito?

—Sí, por dos razones. Una, como ya he dicho, huir del pastiche en el que aparecieran todos porque sí. La realidad es así, además, nadie conoce a todo el mundo. Puedes conocer a una persona, pero no necesariamente a sus primos, amigos, vecinos, etc. Y dos, Athos es el mosquetero que más me gusta, el más serio, y además el que más le gustaba a mi padre, así que es un guiño personal también. Mi madre incluso llamaba Athos a mi padre, porque hasta se parecían físicamente: delgado, alto, elegante, con bigote, frente despejada… Puestos a tener un interlocutor entre Alatriste y los mosqueteros de Dumas, Athos es el más interesante, el más adecuado. D’Artagnan es secundario en mi historia, y Porthos y Aramis también. Además, como ya conté en su día, mi padre escribió una vez un relato titulado El caballero del jubón amarillo, que se perdió cuando durante la Guerra Civil explotó una bomba en la casa de mis abuelos, y que usé como título del quinto alatriste. De ella mi padre solo recordaba el comienzo, que mencioné en El club Dumas y que ahora he trabajado como comienzo de Misión en París. Por todo el fondo de Alatriste está mi padre, porque fue el que me dio a leer Los tres mosqueteros, y con esta novela ese guiño familiar se cierra y se culmina.

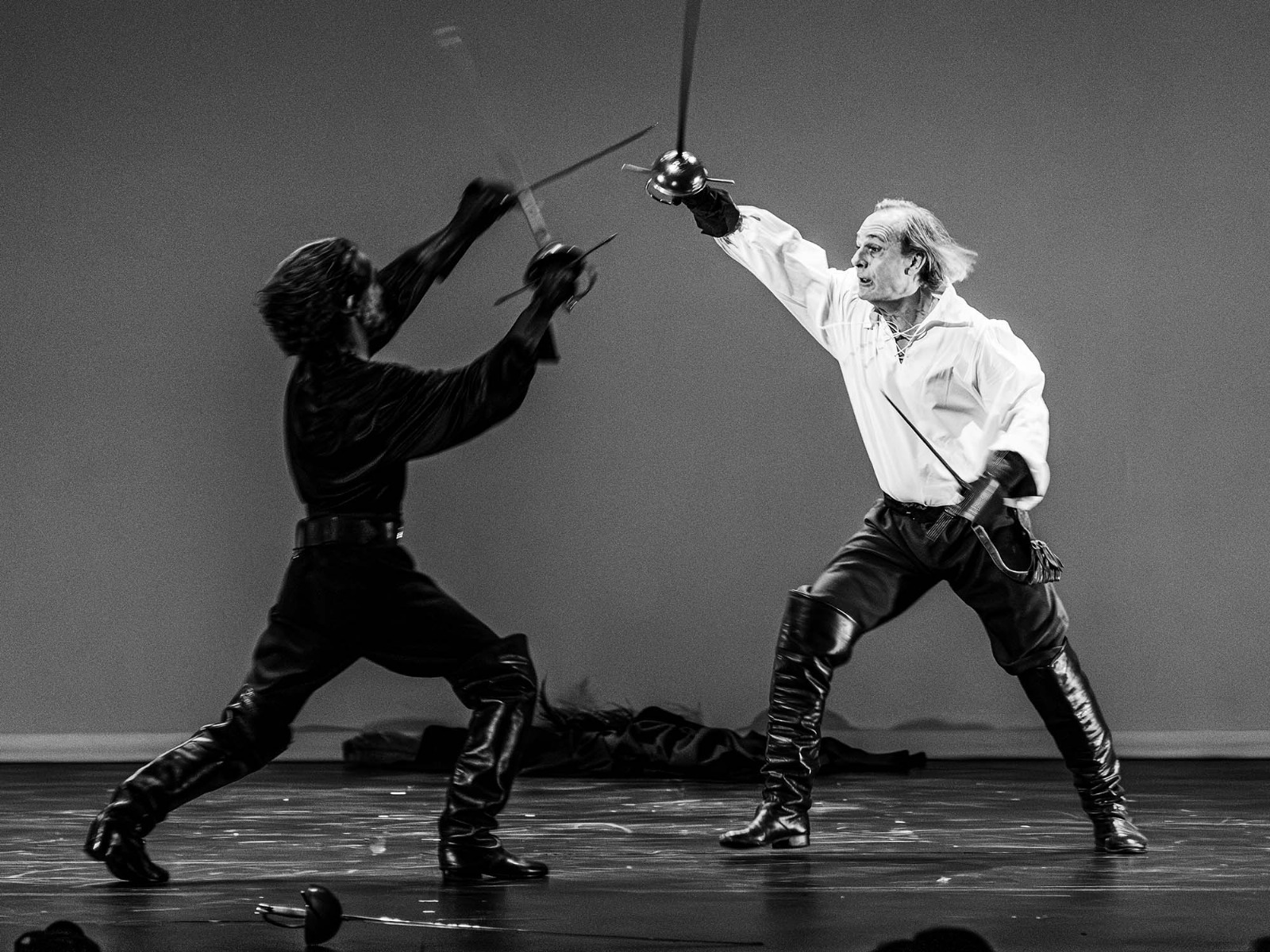

—Athos y Alatriste se andan buscando las vueltas durante todo el libro en busca de poder batirse a gusto. Recuerda a Los duelistas, de Joseph Conrad.

—Puede, pero es una coincidencia, no es deliberado, no ha hecho falta. Lo que sí es verdad es que quería era frustrar al lector con esas ganas del duelo definitivo, porque en la vida muchas veces las cosas no quedan cerradas y resueltas. Hay mucha gente que he conocido en mi agitada vida de la que nunca volví a saber más. Pero a pesar de todo, Athos y Alatriste encuentran un punto de complicidad, de reconocimiento mutuo, que a mí me interesaba. Sin querer sonar soberbio, creo que Dumas habría sonreído al leer esta parte.

—¿Hay aquí también un componente de clase a tener en cuenta?

—Alatriste es de clase humilde y Athos es aristócrata, con unos comportamientos nobles. Uno se bate a la española y otro a la francesa. Alatriste es un profesional, no se bate para quedar bien ante Tréville y sabe que por ahí, por las maneras y por la fama pública, le puede entrar a Athos. Alatriste ya se había negado a algo similar en Breda, y esta vez acepta porque le tocan un poco la moral, pero él no puede jugarse una estocada que no le va a beneficiar en nada y le puede perjudicar mucho.

—Conocidas características de Diego Alatriste como personaje son su paulatino cansancio y su lúcida amargura, provenientes de sus años de experiencias y su veteranía. Para el autor han pasado treinta años, pero para los personajes solo cinco. ¿Se nota esto?

«Tengo a la ultraizquierda diciendo que es un libro que alaba la España imperial y la ultraderecha diciendo que es un libro que denigra la España imperial»

—No, porque tampoco son ancianos todavía. El lector va a reconocer al Alatriste al que aprecia y va a quedar contento con él. En cada nueva misión aprendemos algo nosotros de la época, pero él también aprende cosas que no había visto antes, aunque ya no se sorprende de lo que ocurre. Junto a él, seguimos avanzando en el conocimiento de ese héroe cansado, de ese héroe amargo, y sobre todo de la tragedia de ser español en el XVII. Hay una cosa que me interesa mucho de este libro y que quiero subrayar, y es que se dio una cosa muy curiosa: cuando salieron las primeras novelas hubo un ataque hacia Alatriste por sectores de la izquierda, incluso de gente que no había leído el libro. “Alabanza de la España imperial”, que si los tercios, la grandeza, la gloria militar… Y eso que creo que son los libros, y lo digo con absoluta seguridad, donde se dicen cosas más amargas y duras sobre España. Esto llegó hasta el Parlamento y todo. Pero después, a la mitad del recorrido, fue la ultraderecha la que empezó también a atacar a los alatristes, “negrolegendario”, etcétera. Y al final tengo los dos lados, la ultraizquierda diciendo que es un libro que alaba la España imperial y la ultraderecha diciendo que es un libro que denigra la España imperial.

—Y usted está encantado con eso.

—Claro. ¡Es que es exactamente lo que yo quería! Alatriste es al mismo tiempo luces y sombras. La España del XVII fue gloriosa y turbia, fascinante y terrible. Tuvo las dos cosas. Mi intención ha sido siempre, justamente, hablar de España en lo bueno y en lo malo, y que el lector se quede tanto con lo bueno, que fue mucho, como con lo malo, que no fue poco.

—De hecho, esa fue una de sus primeras declaraciones al presentar la primera novela.

—Exacto. Realmente era eso. Y esta gente ha confirmado mi acierto. Me han dado la razón. O sea, realmente ni la izquierda extrema ni la derecha extrema han entendido la palabra España. Ni el siglo XVII, ni los Austrias, ni nada.

—Como cualquier lector puede comprobar, Alatriste es una historia en la que se puede leer tanto “España, perra ingrata” como “tuvimos a Europa agarrada por las pelotas”.

—Y es verdad. Eran las dos cosas. De ese contraste, de esa luz y sombra, sale la grandeza de ese momento. Y el interés. Alatriste es hijo de esa época, el que ha hecho esa España, para bien y para mal. Y por supuesto, mal pagado, ingratamente recompensado y maltratado por los nobles y los poderosos. Esa lectura social, política, moral de España viene de Quevedo. Quien me acuse de ser severo con España, que se lea a Quevedo, que es todavía más duro que yo, se burla más y ataca más. Alatriste bebe en Quevedo, es su fuente espiritual. La fuente física está clara: Alonso de Contreras, Miguel de Castro, Diego Duque de Estrada, Jerónimo de Pasamonte, el teatro de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina… Eso está claro. Pero el fondo de Alatriste viene directamente de Quevedo, es hijo suyo. Quevedo es el padrino espiritual y moral de los alatristes. Incluso el autor es hijo de Quevedo. Yo me alimento de Quevedo desde que soy pequeño. Mira, nunca lo había dicho así hasta ahora: incluso ya fuera de Alatriste, la visión que yo tengo de España pasa a través de Quevedo.

—Es normal que aprendan el uno del otro. Pasan mucho tiempo juntos durante las novelas. Lo que ocurre es que Alatriste sabía callarse y Quevedo no, y por eso el poeta acabó como acabó, ¿no? Alatriste es “mi rey es mi rey” y Quevedo sería “precisamente porque eres mi rey te hablo así”.

—Esa es la frase fundamental de Alatriste, y hasta le da un pescozón a Íñigo al decírsela. Es un soldado, y se calla porque es un soldado.

—Uno de los ganchos que tenía la saga desde el principio era Íñigo. Para atraer a la gente más joven, era un personaje de su edad, doce años al principio, los que tenía la hija de usted, Carlota, que participó en las labores de documentación para el primer libro —y que ya tiene cuarenta y tantos, mientras que Íñigo todavía va por los con 18—. ¿Cree que todavía hoy la gente joven de 18 años puede aprender algo del Íñigo de estas novelas?

—No lo sé. Corresponde a ellos decidirlo. Yo solo puedo ponerles estas historias delante, y que sean ellos quienes las aprovechen, o no. Yo soy un escritor. Yo cuento historias. Lo he dicho muchas veces: me lo paso bien, soy feliz contando historias, y si la gente las lee puedo seguir contando más historias. Cuanto más las lean, mejor me pagan y más puedo dedicar mi tiempo y mi vida a esto. En vez de buscarme la vida en otro lado, me la busco contando historias. Mi objetivo es ese. Yo no quiero hacer mejor el mundo. Alatriste lo hice para mi hija, para que entendiera la dolorosa lucidez de ser español. Y lo conseguí. Mi hija comparte eso, y de hecho, me ayudó en ese libro a comprenderlo y a explicarlo. Ese fue el único objetivo inmediato: ella, y de paso su generación. Pepe Saramago, que era amigo mío, sí que creía en el papel de la literatura como medio de cambiar y mejorar el mundo, con todo el derecho —me pidió además que lo metiera como personaje, y así lo hice en El oro del rey—, pero esa nunca ha sido mi misión. Que el lector saque conclusiones me parece muy bien, pero mi objetivo no es que el lector entienda mejor el mundo, sino que me acompañe a conocerlo, a venirse de aventura conmigo. Yo no quiero educar al chico joven en la historia de España. Me alegro de que sirva para educarlo, y que profesores determinados utilicen mis libros, como lo hacen, para que sus alumnos aprendan sobre la historia de España del XVII y trabajen sobre ello. Y de hecho, habrá críos que me aborrezcan porque han tenido que estudiar Alatriste en el colegio. Pero educar no era mi objetivo, y sigue sin serlo.

—Cada libro de la saga, además de una misión que cumplir o de unas batallas que sobrevivir, tiene un tema dominante. ¿Misión en París tiene un tema destacado también, o eso es ya secundario?

«Francia es fundamental en la historia de Europa, y justamente es en este momento cuando el cardenal Richelieu y el conde-duque de Olivares están echando ese pulso europeo»

—Sí, en cierta forma lo tiene: la relación de España con Francia, porque al final Francia será Rocroi. Francia es fundamental en la historia de Europa, y justamente es en este momento cuando el cardenal Richelieu y el conde-duque de Olivares están echando ese pulso europeo. Los dos son personajes muy interesantes. Es una pareja con la que Plutarco podría haber hecho unas Vidas paralelas, la verdad, porque es apasionante. Tienes a un Richelieu frío, fino, calmado, con una visión amoral de la política, y tienes a un Olivares más impetuoso, pero al mismo tiempo más pasivo, más resignado, más fatalista, como cristiano. Por un lado Richelieu quiere que su rey sea poderoso y sabe que Francia, rodeada de enemigos como está, tiene que ser fuerte y unida, y tiene un rey que le hace caso. Por el otro, Olivares tiene un rey abúlico pero que no se deja orientar mucho, dedicado a la caza, a las mujeres y a correr toros en la plaza Mayor, y al mismo tiempo tiene a una nobleza y un imperio muy difíciles de gobernar, porque hay cuestiones de fueros en la Corona de Aragón, en Andalucía, en Portugal… Son distintos, pero son dos personajes que se respetan mucho mutuamente. Los dos tienen insomnio, los dos trabajan de noche… Hay muchos puntos en común. España parecía unida, pero estaba falsamente unida, y justamente lo que está intentando Richelieu es conseguir la unidad, política y religiosa de Francia, resolver la cuestión de los hugonotes, y después ocuparse de España. Podría haber ganado España esa lucha, pero la acabaría ganando Francia. Es un momento en el cual se juega la hegemonía del futuro siglo en Europa, y por eso se le dedica este alatriste.

—¿Cómo ve personalmente, más allá del personaje de Dumas, al personaje histórico de Richelieu? ¿Un digno y ambicioso heredero del príncipe de Maquiavelo, como dicen algunas biografías?

—Richelieu era cardenal y usaba la religión para mantener sujeto a Luis XIII y para hacer frente a la nobleza protestante. Quería hacer una nación grande, mientras que el conde duque de Olivares tenía que hacer un imperio grande. Y al final, por agotamiento, ganó Richelieu. Era demasiado peso, como habría dicho Porthos.

—¿Y cómo ve el episodio histórico del asedio de La Rochela? ¿Era gente admirable que luchaba por sus ideas, o fanáticos de un solo libro?

—Eran fanáticos, sin duda, pero cada uno puede ser lo que quiera, evidentemente. Se piense lo que se piense de ellos, La Rochela fue tal prodigio de valor y resistencia admirable y durísima que no se mató a sus líderes cuando acabó el cerco.

—En El puente de los Asesinos el objetivo que cumplir se anuncia casi desde el principio, pero aquí la misión parisina se oculta casi hasta el final.

—Es una táctica narrativa, simplemente. Esta vez quería añadirle un aspecto de intriga enigmática, en lugar de revelar el objetivo de la misión casi desde el principio.

—París en toda su obra es muy importante. Probablemente sea la ciudad que más aparece en todos sus libros, desde pequeños detalles como que el húsar Frederic Glüntz compró allí un caballo, o que Jaime Astarloa se hizo allí maestro de esgrima, o que era donde el anticuario César de La tabla de Flandes compraba sus perfumes, hasta ser el escenario principal de novelas como Sabotaje en el siglo XX, Hombres buenos en el XVIII, o ahora con Alatriste en el XVII, por no hablar de El club Dumas. ¿Qué significa París para usted?

—Muchas cosas. Yo no fui a París por primera vez hasta los catorce o quince años, pero a mi padre le encantaba París. Pero primero fueron Los tres mosqueteros, que lo leí con nueve años, y además en casa teníamos una especie de Trivial Pursuit con preguntas. “¿Cómo se llamaba el guardia del cardenal?”. “¿En qué calle ocurrió tal duelo?” [más sobre esto puede leerse en el artículo de Pérez-Reverte “La novia de D’Artagnan”]. Es decir, que París estaba muy presente en la conversación y en el folclore doméstico-cultural de mi casa. Por otra parte, mi formación es francesa. Aunque yo leí mucha literatura inglesa, mi lengua extranjera de pequeño era la francesa, y lo hablo muy bien. Yo el inglés lo hablo muy mal, es un inglés atroz, brutal, para hablar con taxistas y en hoteles. Yo di francés, latín y griego. Y además, como ya he contado alguna vez, un abuelo de mi bisabuela estuvo en la batalla de Waterloo. Aunque leo a Dickens o a Conrad, para mí son fundamentales Stendhal, Balzac, Féval, Eugenio Sue, Julio Verne… Y después, los ilustrados franceses son muy importantes en mi vida cuando los descubro: Voltaire, Rousseau, anteriormente Montaigne… En cuanto a mi cuna cultural y sentimental, aunque leo de todo, es mucho más potente la francesa. Además me pasa en Francia una cosa, que es que cuando voy allí me siento estimulado, con ganas de escribir, de ser novelista. París me inyecta una especie de optimismo creativo, me sugiere novelas o me confirma ideas que tengo en la cabeza. Compro libros, me cargo la maleta y tengo la casa plagada con muchísimos de ellos. París tiene mucho peso cultural y sentimental en mi vida, y por eso es normal que aparezca con frecuencia en mis novelas.

—Además, Misión en París no solo es una de “Las Seis Originales” que estaban planeadas desde 1996, sino la que iba a cerrar la serie entera de Alatriste.

—Sí, pero aunque se cruzaron otras tres por el camino, París tenía que estar. Yo quería meter a los mosqueteros como fuera.

—¿Ha pensado cómo van a recibir este libro en Francia? A usted siempre lo han tratado muy bien allí, se traduce al francés casi todo lo que publica, ha recibido multitud de premios y condecoraciones francesas, y desde hace tiempo lo apodan “el nieto de Dumas”.

—Irá bien, como todas. Hasta un general francés ha mencionado a Alatriste hace poco. En Francia no tienen los complejos que hay aquí. Aquí no sabemos dónde están los huesos de Cervantes, Velázquez o Quevedo, Chaves Nogales está enterrado en Londres, Machado en Collioure… Además, son muy listos: todo lo que es cultura, en Francia se lo apropian. Allí soy de los suyos.

—Las diferencias entre Francia y España es precisamente uno de los temas más notables de la novela.

«Lo de que los franceses no llevan armas por la calle excepto los gentilhombres es cierto»

—Antes de inventar, uno debe conocer, así que por eso he leído tanto antes de escribir esta novela, y toda la serie. Y en esta novela en concreto todos esos elementos no son míos, sino que están reflejados como la gente de aquel tiempo los dejó escritos . “Los hombres en Francia trataban a sus mujeres como a sus amantes y en España como a sus criadas”. Es una frase auténtica de la época. Que “eran más libres para vestir”. Eso se ve en los cuadros, grabados e ilustraciones de entonces. Lo de que los franceses no llevan armas por la calle excepto los gentilhombres es cierto, hasta el punto de que fuera de España se burlaban de que zapateros o barberos se pusieran espada para parecer hidalgos o caballeros, y lo veían como algo típico español. No invento nada, y eso incluye también lo del equivalente francés de la Inquisición. Todo eso viene de la documentación, que es una fase muy divertida y que hago con mucho placer.

—Se describe una París que era más ciudad incluso que Nápoles… pero que carecía del arte que florecía en Madrid. Es un contraste interesante, porque hoy en día, Prado aparte, y aun así, no muchos pondrían a Madrid por delante de París en lo artístico. ¿Era así?

—Yo no me había puesto a pensarlo así, pero eso lo decían autores franceses además, que en París envidiaban la vida cultural de Madrid, y el teatro español fue imitado por todos: Molière, Corneille… Para darse cuenta, no hay más que poner en un panel los nombres culturales españoles y franceses de aquel siglo —pintores, autores, arquitectos, escultores, etcétera—. En otras cosas serían superiores los franceses, pero en esto no. Que París era más sucia también se decía. Y sobre la reputación de los soldados de ambos, era así como se veía, no me lo invento: los franceses muy feroces en ataque pero poco fondo al defender, mientras que los españoles, siempre luchando lejos de casa, tenían una disciplina defensiva férrea.

—Con respecto a hace treinta años, ¿ha cambiado su manera de trabajar los alatristes? En los 90 internet estaba en su infancia, mientras que ahora hay gran cantidad de información disponible con muchísima rapidez. Antes sería todo buscar manualmente cada detalle en libros, enciclopedias, mapas de papel…

—Y lo sigue siendo. No he cambiado mi manera de trabajar. Yo no tengo internet donde trabajo, para evitar hackeos o filtraciones. Si alguna vez miro algo, como algún mapa o una fecha concreta, lo hago en otro ordenador en el piso de arriba. Pero es que además me gusta trabajar así. Es un placer estar en mi biblioteca. Es un lugar que está vivo, y sé dónde tengo los libros de cada tema, porque los estoy sacando y consultando con frecuencia.

—¿Ha utilizado los mismos libros y materiales de consulta que ya tenía?

«Una biblioteca no es solamente un almacén de libros que ya has leído, sino también un proyecto de vida futura y de trabajo»

—Algunos sí, más algunos adicionales, porque esta novela transcurre en un escenario nuevo, la Francia del XVII. He usado varias historias de Francia, biografías de Richelieu, Ana de Austria, Luis XIII, Spínola y Buckingham, la edición de Los tres mosqueteros de La Pléiade en francés —quería una fuente limpia, sin problemas de traducciones—, varios libros sobre los mosqueteros como cuerpo y sobre la Guerra de los Treinta Años, sobre el París de la época, contemporáneos de entonces y modernos de más tarde, las memorias del cardenal de Retz y las de Gatien de Courtilz de Sandras, que fueron las que usó Dumas para D’Artagnan, un callejero histórico de París, libros de grabados de Abraham Bosse y Jacques Callot, varios libros en francés sobre la calle, la noche, la delincuencia en el París de la época… Y mapas de Francia, París y La Rochela. Yo tengo una biblioteca amplia, con muchos libros que aún no he leído porque los tengo ahí para el momento preciso en que me hagan falta. Una biblioteca no es solamente un almacén de libros que ya has leído, sino también un proyecto de vida futura y de trabajo. Si un día necesito un libro sobre los ferrocarriles en Siberia o sobre la marina de los fenicios, sé que tengo ahí material esperando, y otros puede que no los utilice nunca. Yo ya sabía que cuando hiciera el alatriste sobre la Francia de Richelieu y los mosqueteros ahí estaba todo preparado, así que solo había que sacarlo y usarlo, más algunos mapas y otras cosas que he comprado recientemente. Además, la Francia de Richelieu ya era muy conocida para mí, por razones personales y familiares.

—Cuando ya se habían publicado unos cuantos alatristes dijo usted que lo concebía como un solo libro de dos mil páginas publicado en trocitos de doscientas y pico. Ahora que se ha vuelto a leer todos los alatristes desde el primero, ¿se confirma esa sensación de continuidad?

—Sí. Aunque sean episodios diferentes hay una unidad, una intención común, sin nada artificial ni forzado. Podría hacer mañana la siguiente en esa misma línea.

—¿Y va a ocurrir eso? ¿Va a salir La venganza de Alquézar justo después de Misión en París? ¿Alatristes consecutivos, como ocurría antaño?

—No, mi siguiente novela, en la que ya estoy trabajando, no va a ser otro alatriste. Ni otro falcó.

—Hablando de la novena novela, si tiene lugar poco después de la octava y ya es la última de las planeadas, quedará entonces un hueco de unos quince años todavía hasta la batalla de Rocroi, que es donde morirá Alatriste. ¿Va a quedar vacío ese espacio?

«Rocroi no lo voy a contar, porque el lector ya sabe lo que ocurrirá allí, y no lo necesita»

—Rocroi no lo voy a contar, porque el lector ya sabe lo que ocurrirá allí, y no lo necesita. Alatriste y Falcó quedarán como mis últimos cartuchos de reserva cuando, como un remero que necesita un último esfuerzo para llegar a la orilla, necesite algo que escribir cuando mis facultades ya no sean las mismas, así que de ese espacio puedo sacar algo cuando yo quiera solo si me hace falta. No cerraré esa puerta, estará ahí abierta, pero no será una prioridad. Nördlingen, la campaña de Portugal y Cataluña, Fuenterrabía… Tengo un montón de situaciones. Si quisiera hacer solo alatristes a partir de ahora, de ahí podrían salir cinco o seis.

—Desde que existe Falcó siempre quieren compararlo con Alatriste… y con usted.

—Son personajes de ficción, no se trata de parecerse o no. Es peligroso buscar al autor detrás de los personajes, aunque es cierto que nadie pone lo que no tiene, en cuanto a puntos de vista. Ninguno de ellos soy yo, pero de los dos, encuentro a Alatriste más próximo a mí. Hay cosas que hace Falcó que yo nunca haría, y hay cosas que Alatriste, puesto en su contexto y en su época, yo sí habría hecho.

—Alatriste e Íñigo se llevan la mayoría de los comentarios, pero usted siempre presta mucha atención a los secundarios, tanto escribiendo como leyendo o siendo espectador de cine o series. ¿Cuáles le parecen los más sobresalientes de las aventuras de Alatriste?

«Por eso se iba la gente de España por ahí fuera, por hambre. La grandeza es justamente esa mezcla de horror y épica»

—Sebastián Copons me gusta mucho. Creo que es mi favorito, y además se basa en un personaje real de ahora, pequeño, duro, seco, aragonés, que da igual si lo echan en el Sáhara, en la División Azul o en Tenochtitlán, y al que además homenajeé también en Línea de fuego. Una vez jugó al fútbol con un menisco roto, por ejemplo. Y murió además de una manera muy romana. Muchos de mis secundarios se apoyan en algo real, no necesariamente personajes completos, pero sí detalles concretos de gente de todo tipo que conocí tras la vida que llevé. El personaje de Juan Tronera ilustra lo mismo: ¿qué hago, quedarme aquí sometido al noble o cura de turno, irme a una ciudad más grande donde acabar, como mucho, de paje, cochero o ayudante de barbero, o agarrar una espada, con lo cual ya valgo tanto como un rey, y buscarme la vida buscando un botín en América o Flandes? Por eso se iba la gente de España por ahí fuera, por hambre. La grandeza es justamente esa mezcla de horror y épica. Tíos que esa misma mañana habían estado ciscándose en el rey, por la noche tomaban una plaza al asalto para poder cobrarse lo que no les habían pagado. El año pasado escribí un artículo, “Con solas sus espadas y sus dagas”, donde me refiero a todo esto, incluyendo unos versos que aparecen en Misión en París: “pasando a nado un foso hicieron cosas / que plegue a Dios que en ocasión las hagas”. Y parte de eso todavía existe hoy. Hace poco hablé con el famoso soldado Vladimiro, todo un personaje al que conocí en Bosnia y que aparece en otro artículo mío. Alatriste es, no un homenaje, sino más bien un reconocimiento, una aproximación al lector de ese tipo de gente, sin la que no se explica lo que hicieron.

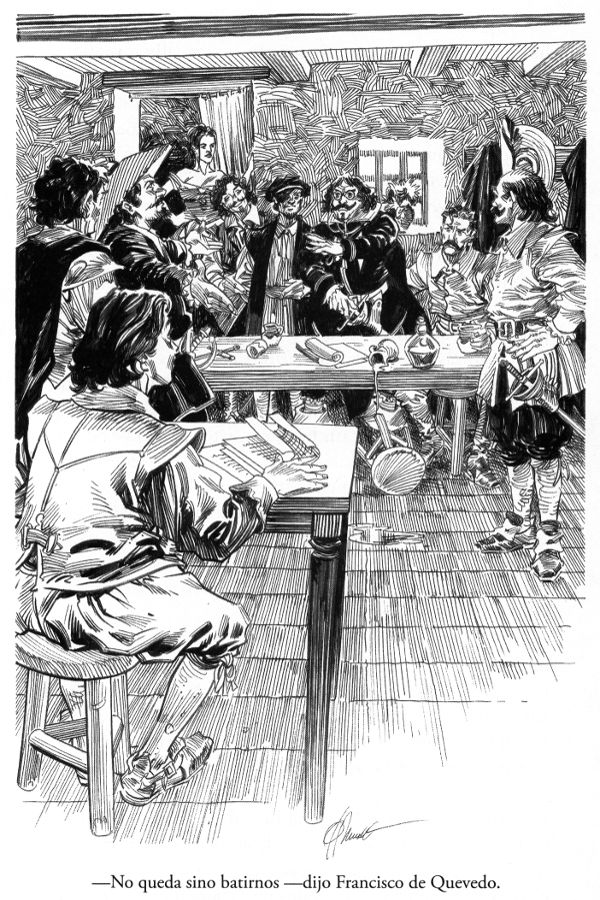

—Alatriste tiene otra peculiaridad con respecto a sus otras novelas, que es la participación de otros colaboradores, en concreto el ilustrador (Joan Mundet) y quienes escriben los poemas del final de cada libro. ¿Qué importancia tienen para el resultado final de cada entrega?

—Para mí eso no tiene peso, en el sentido de que no pienso en el aspecto gráfico cuando escribo las novelas. Solo cuando termino la primera escritura, todavía en bruto, se la mando a Mundet, y él la va ilustrando tras preguntarme y discutir las escenas: yo le digo lo que quiero, él me sugiere, y luego lo ejecuta. Pero eso es la segunda parte de la operación. Cuando escribo no pienso en eso. De hecho, me daría igual que se publicara sin ilustraciones, y de hecho hay ediciones de las novelas sin ellas. Les dan un plus, y decidimos desde el principio que las llevaran.

—¿Fue idea suya?

—Fue idea mía, sí. A la vez que ayudaban al público más joven, recordaban las viejas ediciones por entregas e ilustradas del siglo XVIII y XIX y recuperaban ese aroma de libro de aventuras clásico.

—En todas las novelas de la serie hay algún hecho histórico real, en este caso el asedio del puerto de La Rochela. ¿Son estos acontecimientos verdaderos una ayuda a la hora de escribir, o un estorbo? ¿Solucionan el problema de qué contar u obstaculizan la inventiva?

—Es una ayuda. Me gusta que todas las novelas de Alatriste tengan un sustrato histórico, aunque no utilizo la Historia directamente. La conspiración contra el dogo de Venecia en El puente de los Asesinos no era esa en concreto, pero me inventé otra basada en ella. El combate de las bocas de Escanderlu en Corsarios de Levante, o la conspiración contra Felipe IV en El caballero del jubón amarillo también vinieron de ideas históricas en las que me apoyo para contar mi aventura. También me permiten usar personajes reales, como Saavedra Fajardo o Espínola, que vuelve a aparecer aquí, y eso me estimula. Mezclar a Richelieu con Alatriste o que la reina Ana de Austria reciba a Íñigo y Quevedo me gusta mucho.

—Los alatristes se pueden dividir en “alatristes de guerra” y “alatristes de misión”. ¿Cuáles le gusta más hacer? ¿Es más difícil escribir una batalla o una conspiración?

—Me lo paso tan bien con una intriga urbana como El caballero del jubón amarillo como con la guerra de El sol de Breda. La acción, sin embargo, me es más fácil que la no-acción. Me es más fácil contar una batalla, un duelo, un combate, un abordaje, una encamisada nocturna que una reflexión tranquila o un diálogo entre dos personajes.

—De hecho, tiene usted varios otros libros que son principalmente luchas y batallas: Línea de fuego, Cabo Trafalgar, Un día de cólera, La sombra del águila…

—Claro. Es que yo tengo una ventaja para la acción: que yo lo he vivido. Escenas como correr con la ropa mojada bajo el fuego o degollar a un prisionero me salen solas porque [se apunta a la sien] “a ver: Boldai matando a aquel prisionero etíope en 1977“. Y ya está. Está chupado. Para esto solo tengo que recordar. Lo otro me lo tengo que inventar.

—Cuando iba presentando los primeros alatristes dijo que los veía un poco como “un divertimento” y que sus novelas realmente series eran las otras. Puede que eso fuera simplemente una manera de hablar, o que con eso quisiera decir: “Sí, son un divertimento, y a mucha honra, porque hacer novelas divertidas es una cosa muy seria también”. ¿Ha cambiado esa concepción?

—Recuerdo haber dicho que esto era una especie de relajo, planteándomelo como un juego más allá de lo que hago con las otras novelas, aunque yo sigo jugando con todas. El concepto de juego es fundamental en todas mis novelas.

—Sí, exactamente. Una cita suya es: “Me dije que bueno, para desengrasar y para jugar, voy a hacer una novela de aventuras”. ¿Sigue viéndolo así, entonces?

«Yo pensaba que Alatriste no iba a vender gran cosa. ¿Una novela de aventuras, de espadachines, de un soldado de los tercios? Hoy ya estamos acostumbrados, y Alatriste lo puso de moda»

—No, ya no. Ese divertimento, si alguna vez fue solo eso, pasó hace tiempo a ser algo mucho más importante. Mis editores de entonces son testigos de que yo pensaba que Alatriste no iba a vender gran cosa. ¿Una novela de aventuras, de espadachines, de un soldado de los tercios? Hoy ya estamos acostumbrados, y Alatriste lo puso de moda, y hay más autores y editoriales que se han ocupado de ese periodo, pero en aquel entonces nadie hablaba de ese tema en la literatura española. Ni los libros de historia de los colegios, que fue otro de los motivos de la idea. Pero yo no lo pretendía. Pensé que vendería quince o veinte mil solamente. Hubo incluso quien me planteó cambiar el concepto y hacer un libro dirigido solo “para críos”. Pero no, yo lo quería como lo había pensado, y si esa novela no se vendía, si era un fracaso, ya se vendería la siguiente sobre otro tema.

—Pues, sin esperar ni nada a ver el resultado, la primera novela ya salió anunciando que iban a ser seis, con los títulos de las cinco siguientes y todo.

—Bueno, porque aunque no se vendieran tanto, la idea habría sido ir alternándolas con otras que sí se vendiesen. Y al final, para mi sorpresa y la de mis editores, fue un pelotazo, enganchó muy fuerte y resultó que tuvieron éxito tanto las unas como las otras. Porque los temas de thriller cultural de La tabla de Flandes o El club Dumas tampoco se veían tanto entonces. Eduardo Mendoza había hecho La ciudad de los prodigios, Antonio Muñoz Molina Beatus ille y El jinete polaco, Juan Eslava Galán En busca del unicornio… Mi fortuna es que sorprendí al público haciendo novelas que entonces no se hacían, y por eso muchos lectores me aplaudieron. Si Alatriste se me hubiera ocurrido ahora, yo sería del montón, uno más como novelista, pasaría inadvertido por completo. Pero sigo jugando, y por eso sigo vivo. El día que ya no me apetezca jugar, se acabó.

—Porque el día que usted ya no esté, la primera línea de la noticia dirá…

—No dirá nada, en seis meses nadie me recordará.

—Más que eso, seguro. Pero dirá: “Arturo Pérez-Reverte, el creador del capitán Alatriste”.

—Ah, no, sin duda, y me parece muy bien. Estoy muy orgulloso de eso. Cuando un taxista me reconoce y me pregunta por Alatriste, puede que sin haberlo leído siquiera, es ¿cómo se dice en los videojuegos? Es como pasarse de pantalla. Te guste o no te guste yo como autor, Alatriste forma parte del imaginario literario español.

—Uno de los factores del éxito de los alatristes es la creación de un personaje que sale de las páginas impresas para permanecer en la memoria colectiva. Ese soldado ferozmente leal, cansado de batallas, siempre medio arruinado, que se busca la vida como puedo con su espada pero siempre fiel a sus propios códigos. El compañero que uno querría tener en una trinchera o un duelo. Diego Alatriste y Tenorio ha superado incluso la saga que le dio vida. ¿Cómo es vivir acompañado de la sombra del Capitán? ¿Es demasiado peso?

«En el caso de Alatriste me gusta que tantas personas sepan quién es y hasta que se hagan tatuajes —me han enseñado como treinta—. Que haya gente que diga de sí misma que soy Alatriste«

—Lo sería si lo tuviera demasiado en cuenta, como también lo sería ir por el mundo continuamente como el novelista que ha escrito treinta y pico libros. Sería muy incómodo, me sacaría mucho de mí. Lo llevo como todo, forma parte de mi mochila, y en el caso de Alatriste me gusta que tantas personas sepan quién es y hasta que se hagan tatuajes —me han enseñado como treinta—. Que haya gente que diga de sí misma que “soy Alatriste”.

—Cuando le quisieron proponer a usted para la Real Academia Española, Gregorio Salvador le dijo: “Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta: ¿si yo le dijera que Alatriste es el único personaje de ficción del siglo XX con una entidad lo bastante grande como para ser reconocido en cualquier calle de España, qué le diría a quien lo creó, si no fuera usted? ¿No merecería ese autor estar en la RAE?”.

—Las dos primeras veces que me llamaron de la RAE dije que no, y esa tercera vez le dije a Salvador que yo estaba a mis cosas, en mi mundo, y que no me veía en la Academia. Y sí, ese fue el principal argumento con el que me convencieron. Ahí estoy ahora, y todos los lectores de Alatriste entraron conmigo.