Nota del blog: Publicamos a continuación la traducción del cuento “¡Compañero!” de Máximo Gorky, publicado en el libro “Cuentos de rebeldes y vagabundos” , de la Editora Nacional Quimantu (Chile), en 1972. Gorky fue un gran escritor y político ruso, fundador del movimiento literario Realismo Socialista. Aunque es más conocido por sus novelas, como “La Madre”, también escribió varios cuentos, obras de teatro y ensayos, buscando siempre en sus obras describir la realidad de la brutal opresión que vivió el pueblo ruso, sus privaciones, humillaciones y toda la crueldad del Estado zarista, pero también señaló el camino de la lucha de clases y demostró cómo todo el pueblo lleva dentro de sí la chispa que puede encender la gran pradera de la revolución que quemará y derrocará a todos los opresores.

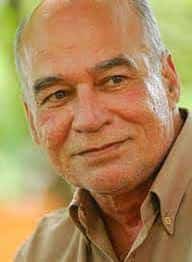

Máximo Gorki (1937, óleo sobre lienzo), de Izaak Brodsky

¡Pareja!

En aquella ciudad todo era extraño, raro e incomprensible. Innumerables iglesias alzaban al cielo sus brillantes cúpulas multicolores, pero los muros y las chimeneas de las fábricas eran más altos que los campanarios, y los templos estaban rodeados por el tumulto de los edificios industriales, desapareciendo entre los rectos muros de piedra, como fantásticas flores entre el polvo y la desolación de las ruinas.

Y cuando las campanas de la iglesia llamaban a la oración, sus voces de bronce, arrastrándose sobre los tejados de hierro, se perdían en el silencio de las calles estrechas y tortuosas y del angosto laberinto de casas.

Los edificios eran inmensos y algunos, muy pocos, eran hermosos; gente, deforme y mezquina. Desde la mañana hasta la noche, los hombres, como cadenas grises, oscuras y opacas, caminaban agitados por las estrechas y sucias calles de la ciudad, y con ojos ávidos, unos buscaban pan, otros entretenimiento, y finalmente, otros, de pie en las esquinas, observaban ansiosos y hostiles el espectáculo de los débiles sometiéndose resignadamente a la voluntad de los fuertes.

A los ricos los llamaban fuertes. Todos creían que sólo el dinero podía dar al hombre poder y libertad. Todos querían poder, porque todos sufrían esclavitud; el lujo de los ricos engendró envidia y odio entre los pobres, nadie conocía música más agradable que el tintineo del oro y como consecuencia, cada uno era enemigo del otro y la crueldad dominaba a todos.

A veces el sol brillaba sobre la ciudad, pero la vida siempre era oscura y los hombres eran como sombras. Por la noche, se encendían muchas luces alegres, pero luego aparecían mujeres hambrientas en la calle vendiendo sus caricias; Por todos lados penetraba en la nariz el delicioso olor de los manjares y por todas partes se veían brillar, silenciosos y ansiosos, los tristes ojos de los hambrientos. Y a través del espacio, lentamente, se elevaba el lamento ahogado de una inmensa, tremenda desdicha, que les faltaba fuerza para expresar en voz alta.

Todos estábamos cansados y agitados; Todos se sentían culpables; Algunos estaban seguros de tener razón, pero estos pocos, rudos como bestias, eran los más crueles, los más implacables…

Todos querían vivir y nadie sabía cómo; Nadie podía seguir libremente sus propias aspiraciones, y a cada paso hacia el futuro se veía obligado involuntariamente a volverse hacia el presente, que con manos fuertes y pesadas, como las de un monstruo codicioso, detenía al hombre en seco y lo envolvía en sus abrazos lascivos.

El hombre, angustiado y perplejo, permanecía cansadamente ante aquel rostro feo y monstruoso de la vida. Ella, con sus mil ojos tristes, miró dentro de su corazón, pidiéndole algo, y entonces imágenes distintas del futuro se debilitaron en el alma del hombre, y su lamento de impotencia se perdió en el coro disonante de gemidos, de los gritos de todos los desdichados, mártires de la vida.

Usted podría sentir cansancio, agitación o miedo en todo momento; y alrededor de aquella gente, inmóvil, como una prisión, reflejando los brillantes rayos del sol, estaba aquella ciudad melancólica y lúgubre, aquellos grupos regulares y desagradables de piedras que rodeaban los templos.

La música de aquella vida no era más que un lamento de dolor, odio y rabia, un leve susurro de animosidad oculta, un grito seco y atormentador de crueldad, un crujido voluptuoso de violencia.

En medio de la triste y vana lucha entre el dolor y la desgracia, en la confusa convulsión de la codicia y la necesidad insatisfechas, en el fango del bajo egoísmo, en los sótanos de las casas, donde habitaba aquella miseria que había creado la riqueza de la ciudad, pasaban soñadores invisibles, gente solitaria y llena de fe en la humanidad, lejos de todos; Predicadores inquietos de la rebelión, chispas sediciosas del fuego lejano de la verdad.

Llevaban consigo, bajo tierra, secretamente, pequeñas semillas, siempre fecundas, de una doctrina sencilla, bella y elevada, austeramente, con una luz brillante en los ojos, o dulcemente y con amor, sembrando esa verdad evidente y deslumbrante en los pechos oscuros de los hombres esclavizados, transformados, por la fuerza de los codiciosos y la voluntad de los crueles, en instrumentos ciegos y taciturnos del lucro.

Y estos hombres oscuros y esclavizados, todavía desconfiados, oyeron la música de las nuevas palabras, música agradable que sus corazones invocaban confusamente desde hacía mucho tiempo. Poco a poco levantaron la cabeza y empezaron a romper las cadenas de mentiras inteligentes con que la violencia de los magnates los mantenía oprimidos.

A tu vida, llena de animosidad silenciosa y reprimida; a sus corazones, envenenados por innumerables ofensas; A su conciencia, a aquella existencia difícil y triste, llena de amargura, de humillación, de dolor, llegó una palabra sencilla y serena: ¡Camarada!…

La palabra no era nueva para ellos; Lo habían oído y pronunciado algunas veces, pero hasta ese momento tenía un significado vacío, sin el calor de la humanidad, como todas las palabras conocidas que pueden olvidarse sin sentimiento.

Pero aquella palabra, clara y fuerte, tenía otro sonido, otra emoción, otra alma; Se sentía en ella algo crudo, deslumbrante, multifacético, como un diamante. Lo aceptaron y comenzaron a pronunciarlo con cautela, acunándolo dulcemente en sus corazones, acariciándolo como una madre que mece y acuna a su pequeño hijo en la cuna.

Cuanto más penetraban en el alma de la palabra, más serena, significativa y clara les parecía.

– ¡Pareja! – dijeron

Sintieron que esta palabra venía a unir al mundo entero, a elevar a todos los hombres a la altura de la libertad, a unirlos con vínculos nuevos: vínculos fuertes de estima recíproca, de estima y de deseo de la libertad del hombre, de su redención.

Cuando esta palabra quedó grabada en los corazones de los esclavos, comenzaron a dejar de ser esclavos, y un día anunciaron a la ciudad y a todas sus actividades otra gran palabra humana:

– ¡No quiero!

Entonces la vida se detuvo, porque ellos, los esclavos, son la fuerza que le da movimiento. La corriente de agua cesó, el fuego se apagó, la ciudad quedó en tinieblas y los aparentemente fuertes se sintieron como niños.

El miedo se apoderó de las almas de los violentos y se vieron en la necesidad de ocultar su animosidad hacia los rebeldes, inseguros y aterrorizados ante el despertar de su fuerza.

El horrible espectro del hambre se alzó ante ellos, y sus hijos lloraron.

Las casas y los templos, rodeados de oscuridad, se confundieron en un caos de piedra y hierro sin alma; Un silencio inquietante llenó las calles; la vida se detuvo, porque la fuerza que la hacía desarrollarse se conocía a sí misma; el hombre esclavizado encontró la palabra adecuada, mágica, invencible para expresar su voluntad; se liberó de la opresión y reconoció su fuerza, la fuerza de un creador.

Fueron días de angustia para los poderosos, para aquellos que se consideraban dueños de la vida. Cada noche valía por mil, tan espesa era la oscuridad, tan tenues brillaban las luces en la ciudad muerta. Esta ciudad, creada a lo largo de los siglos, un inmenso monstruo que bebió la sangre de los hombres, apareció entonces ante ellos en su monstruosa nulidad como una miserable y sin forma masa de piedras y madera. Las ventanas de las casas, frías y tristes, permanecieron cerradas y los verdaderos dueños de la vida caminaban valientemente por las calles. Ellos también sentían hambre, y más que los demás, pero estaban acostumbrados; Los sufrimientos del cuerpo no fueron tan agudos para ellos como para los magnates, ni extinguieron el fuego de su alma. La conciencia de su propia fuerza ardía dentro de ellos y el presentimiento de la victoria brillaba en sus ojos.

Recorrieron las calles de la ciudad, de aquella prisión melancólica y estrecha donde habían vivido despreciados, donde habían vivido ultrajados, y vieron la inmensa importancia de su trabajo, que les hizo concebir el derecho sagrado que tenían a ser dueños de la vida, a ser sus creadores. Entonces, con nueva energía, con claridad resplandeciente, apareció la palabra capaz de reavivar y unificar:

– ¡Pareja!

Resonó entre las palabras engañosas del presente como anuncio del futuro, de una nueva vida abierta a todos por igual.

– ¿Cuando? – se preguntaron, y comprendieron que esto dependía de su voluntad, porque podían acercar la fecha de su libertad, pero también posponer su llegada.

La prostituta, hasta ayer una bestia medio muerta de hambre, que esperaba ansiosa en la calle estrecha y oscura que alguien viniera a comprar sus caricias forzadas por unas monedas, también oyó esa palabra, pero, sonriendo, desconcertada, no se atrevió a repetirla. Un hombre al que nunca había conocido se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo en tono fraternal:

– ¡Camarada!

Y sonrió tímidamente para no echarse a llorar de alegría. Porque era la primera vez que su corazón indignado sentía la alegría de una caricia tierna y emotiva. En sus ojos, que ayer habían mirado sin pudor al mudo con la expresión estúpida de un animal hambriento, brillaban las lágrimas de una primera felicidad pura. Esta alegría de comunión entre los abyectos y la gran familia de los trabajadores brillaba por todas partes en las calles de la ciudad, tanto que, más fríos y siniestros, la observaban los ojos astutos de las casas cerradas.

El mendigo, a quien le arrojaron una miserable moneda, precio de la compasión por los bien alimentados, oyó también esta palabra, y le pareció la primera limosna capaz de despertar alguna gratitud en su pobre corazón, corroído por la miseria.

El cochero, un joven ridículo, a quien los caballeros golpeaban en la espalda para que transmitiera el golpe al caballo exhausto, ese hombre que había sido golpeado tantas veces en el pavimento, también le dijo al transeúnte, abriendo los labios en una franca sonrisa:

– ¿A dónde te llevo, compañero?

Dijo que, aunque con miedo, tiró de las riendas, dispuesto a partir, y se quedó mirando al transeúnte, sin saber cómo ocultar la sonrisa jovial y feliz en su rostro ancho y rojo.

El transeúnte lo miró con ojos benévolos y respondió inclinando la cabeza:

– ¡Gracias, amigo! Puedo ir a pie, no está lejos.

– ¡Oh! ¡Madre Inmaculada!… – exclamó el cochero, reanimado; Se giró en su asiento silbando alegremente y salió sonriendo, satisfecho.

Los hombres caminaban en grupos por las aceras y entre ellos, como una chispa, brillaba cada vez con más frecuencia la gran palabra destinada a unir al mundo:

– ¡Pareja!

Un policía de espeso bigote, pensativo, se acercó con aire de importancia a la multitud que rodeaba a un viejo orador en la esquina de una calle, y después de haber escuchado largo rato su discurso, dijo lentamente, avergonzado:

– Se prohíben las reuniones… Sepárense…, señores…

Y después de un momento de silencio, miró al suelo y añadió en voz alta:

– ¡Camaradas!…

En los rostros de quienes llevaban esta palabra en el corazón, quienes le habían dado carne y sangre y emoción, y su alto significado de llamada a la unión, brillaba el sentimiento de orgullo de los jóvenes creadores, y se observaba que la fuerza que ponían en esta palabra nunca podría ser destruida.

Ya se estaban reuniendo contra ellos multitudes mediocres y ciegas de hombres armados, formando columnas regulares y silenciosas; El enemigo de los violentos dispuesto a repeler las olas de la justicia.

Y en las calles estrechas, estrechas y tortuosas de la inmensa ciudad, entre los muros fríos y silenciosos, erigidos por manos de creadores desconocidos, crecía y maduraba cada vez más la gran fe de los hombres en la fraternidad de todos con todos:

– ¡Camaradas!

Aquí y allá se encendía un pequeño fuego que crecía hasta convertirse en una llama que incendiaba la tierra con el vivo y ferviente sentimiento de hermandad entre todos los pueblos.

Incendiará toda la tierra y quemará y reducirá a cenizas el odio y la crueldad que nos deforman: incendiará todos los corazones y los fundirá en uno solo: los corazones de los hombres justos y nobles en una familia indisoluble, libre y trabajadora.

En las calles de la ciudad muerta, creada por esclavos; En aquellas calles donde reinaba la crueldad, creció y se fortaleció la fe en el hombre, en su victoria sobre sí mismo y sobre los males del mundo.

Y en el caos confuso de una vida ocupada y carente de alegría, como una estrella brillante, como un faro del futuro, brilló la palabra sencilla, sin complicaciones, profunda, como el corazón:

– ¡Pareja!…