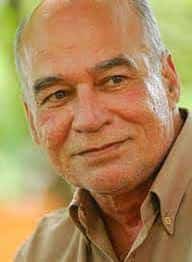

Escolares observan un mural de Antonio Gramsci en Orgosolo, Cerdeña, 1975. (Mondadori vía Getty Images)

Traducción: Florencia Oroz

Antonio Gramsci es recordado como un gran teórico de la política y la cultura modernas. Pero no creía que las grandes ideas fueran solo cosa de intelectuales e insistía en que los trabajadores debían convertirse en los líderes de sus propias organizaciones.

Es de noche en la Via dell’Arcivescovado de Turín. Un hombre con acento sureño se presenta en la oficina de L’Ordine Nuovo e insiste en hablar con el redactor jefe. L’Ordine Nuovo no es solo el diario de los trabajadores, sino también el periódico de Antonio Gramsci.

Sin embargo, el clima político aquí, en Turín, a principios de los años veinte, es tenso: todas las noches, los obreros de las fábricas se turnan para hacer guardias con el objetivo de defender las puertas del edificio tomado a la espera de que, tarde o temprano, los escuadrones fascistas aparezcan para destrozar el lugar.

El edificio está fortificado. Los trabajadores van armados y entre la entrada principal y los despachos de los redactores hay un largo pasillo, un patio, una verja, alambre de púas, grandes obstáculos metálicos, granadas y ametralladoras, o eso dicen.

El guardia de turno mira al hombre de arriba abajo. Parece de Nápoles. Pero quizá sea un espía de la FIAT, un fascista o un policía (o las tres cosas). El guardia le dice que si quiere hablar con Gramsci, tendrá que llevar una venda en los ojos, para que no vea las defensas.

El «sospechoso» visitante se enfurece y se da la vuelta para marcharse. Pero tras unos pocos pasos, se vuelve de nuevo y grita: «¡Dile a Gramsci que Benedetto Croce ha venido a buscarlo!».

Gramsci se siente decepcionado por no haberlo visto. Pero el episodio le causa gracia: no podía imaginarse al intelectual más célebre de Italia dando tumbos con los ojos vendados en su busca. Y se reía porque era un hombre de humor sencillo: sociable, sonriente, que a menudo estallaba en risas infantiles que ponían de buen humor a todo el mundo.

Obstáculos en la vida

Durante mi último año de trabajo en la Fundación Gramsci de Roma tuve la oportunidad de estudiar una vasta masa de testimonios personales sobre cómo era realmente Gramsci. Espoleado por Fabio Dei, que me dio a conocer los Cuadernos de la cárcel de Gramsci, y por las investigaciones previas de Maria Luisa Righi y Francesco Giasi, pude conocer de verdad al hombre. Lo que encontré fue un Gramsci acostumbrado a las bromas, a la compañía y a las travesuras (realizadas o recibidas): un hombre lejos del héroe severo y trágico que solemos imaginar.

Aunque Gramsci murió víctima del fascismo en 1937, en su vida no hubo rastro de pesimismo, salvo el famoso «pesimismo de la inteligencia». Para Gramsci, valía la pena imaginar la peor situación posible, de vez en cuando, «para poder reunir todas las reservas de voluntad y optimismo, para poder superar el obstáculo».

Pero Gramsci también sufría el Mal de Pott. A menudo se burlaban de él los mezquinos y los que no sabían cómo responder a su aplastante superioridad argumental. Así ocurrió en 1925, cuando pronunció su único discurso en la Cámara de Diputados, poco antes de que Benito Mussolini obtuviera plenos poderes. Los fascistas del Parlamento interrumpieron repetidamente la condena de Gramsci al régimen al grito de «¡Silencio, Rigoletto!», en referencia al jorobado de la ópera del mismo nombre que la música de Giuseppe Verdi popularizó.

Ya se habían producido insultos similares en su época universitaria, cuando algunos de sus compañeros dijeron a su profesor Valentino Annibale Pastore: «Este Gramsci, se ve que no es más que un jorobado». «Sí, es un jorobado», respondió el profesor, «¡pero qué jorobado!». Igual que Paul Cézanne dijo de Claude Monet: «No es más que un ojo, ¡pero qué ojo!».

Esta enfermedad persiguió a Gramsci durante toda su vida hasta que murió prematuramente, como resultado de su sufrimiento en una cárcel fascista. Pero, antes de eso, también complicó enormemente su vida cotidiana. Podríamos interrogarnos largamente sobre lo que Gramsci habría sido si no hubiera estado afectado por la Enfermedad de Pott. Pero probablemente, como dijo cariñosamente Giuseppe Amoretti,

Antonio no podría haber sido de otra manera; un Antonio Gramsci diferente o mejor es impensable. Tenía que ser la flor que la naturaleza y la sociedad produjeron. Su destino físico y humano tenía que ser grande, único, como el de todos los genios y héroes, para los que no puede haber ni alegría ni dolor, sino solo un camino grandioso y floreciente que recorrer hasta el final.

Pero en la Turín de principios de los años veinte no había tiempo que perder, y para Gramsci, sus propios problemas existenciales a menudo quedaban relegados por necesidad a un papel secundario. Gramsci fue un trabajador incansable para su único patrón: la clase obrera. Pero sus relaciones con los obreros de Turín no fueron nada sencillas. Porque —a diferencia de muchos intelectuales, tanto entonces como ahora— no pensaba en los trabajadores como sujetos pasivos.

Como dijo Umberto Calosso en una sesión de la Asamblea Constituyente en 1947, Gramsci pensaba que la clase obrera era la «aristocracia de la raza humana», y que debía ser tratada como tal. La relación entre intelectuales y masas debía ser «educativa», sí. Pero la enseñanza y la cultura debían ir en ambas direcciones, de los trabajadores a los intelectuales y viceversa, construyendo una verdadera pedagogía política de masas.

Para Gramsci, uno no «salía hacia» la clase obrera, o «bajaba» hacia los obreros para llevarles la buena palabra: en su concepción, uno «se elevaba hacia la clase obrera». La perspectiva se invertía. Como dijo uno de sus «estudiantes» en la cárcel, «a su alrededor no sentíamos ese peso, esa distancia que casi siempre siente un obrero cuando habla con un intelectual. No nos trataba ni nos consideraba meros instrumentos materiales de la agitación social, incapaces de convertirnos en protagonistas conscientes e inteligentes de la revolución».

Convertirse en protagonistas

Para poner en marcha esa pedagogía política de masas, en 1919 Gramsci creó L’Ordine Nuovo. Contaba con otros tres redactores: Angelo Tasca, un dedicado opositor a la Primera Guerra Mundial; el futuro secretario general del Partido Comunista, Palmiro Togliatti, y Umberto Terracini, que en 1948 fue uno de los firmantes de la Constitución italiana de posguerra.

Todos ellos tenían menos de treinta años y fueron perseguidos por Mussolini. Tasca y Togliatti se vieron obligados a exiliarse; los otros dos fueron condenados a cuarenta y cinco años de prisión por el Tribunale Fascista. A todos ellos, como diría más tarde Terracini, solo los unía una difusa pasión por la cultura proletaria: «Queríamos hacer, hacer, hacer».

Y no faltaba trabajo. La gran masacre de la Primera Guerra Mundial había terminado apenas unos meses antes, dejando a las clases populares italianas con nada menos que un millón de muertos. Turín era un polvorín, la furia obrera era tangible, y los trabajadores ya no creían en el mero «radicalismo verbal» del viejo Partido Socialista, siempre incapaz de poner en práctica su retórica «revolucionaria».

Mientras tanto, sin embargo, los acontecimientos en Rusia habían proclamado que Marx era grande y Lenin su profeta: la profesión de fe común era «Pan, Paz, Tierra». El Octubre Rojo era la esperanza de los oprimidos, y para los sectores más politizados de la clase obrera italiana y mundial, los bolcheviques eran el ejemplo a seguir.

En Italia, los más bolcheviques de todos eran los redactores de L’Ordine Nuovo de Turín. La chispa estaba destinada a prender y, en dos años, el movimiento obrero estaba en llamas. En el biennio rosso de 1919-20 se vivió un clima preinsurreccional: las huelgas se sucedieron, las fábricas fueron ocupadas y los obreros se armaron, convirtiéndose en «guardias rojos». Incluso durante las ocupaciones, la producción siguió adelante sin los patrones, demostrando que los obreros podían dirigir la sociedad.

La que hasta entonces había sido conocido como la «ciudad del automóvil» de Italia se convirtió en la ciudad de los consejos de fábrica, la ciudad que periodistas de todo el mundo venían a visitar: la «Meca del comunismo italiano», el «Petrogrado italiano». Los trabajadores afirmaron así su poder no solo mediante la fuerza «militar», sino también, y lo que es más importante, a nivel del intelecto colectivo: el de una clase obrera capaz de sustituir a la patronal.

Todo esto aterrorizaba, y con razón, a las patronales. Para ellas, este mundo al revés era insoportable, escandaloso. Solo el fascismo —aporreando a los trabajadores— podía restablecer el orden que las instituciones liberales supuestamente democráticas ya no eran capaces de construir sobre la base del consentimiento.

Pero aún faltaban años para la Marcha sobre Roma de los fascistas. Y la oficina de L’Ordine Nuovo era un hervidero de actividad. Convertida en epicentro de la lucha política en la ciudad, cada tarde veía pasar un desfile de gente que acudía a visitar a Gramsci. Había camaradas de la fracción comunista local, dirigentes del movimiento juvenil y femenino, jefes sindicales, intelectuales, guardias rojos, antiguos profesores de Antonio, camaradas de base e, incluso, personas sin partido.

Como podemos imaginar, este intenso compromiso hizo que L’Ordine Nuovo nunca perdiera el contacto con el movimiento político real. Pero el desfile constante de visitantes creaba problemas a Gramsci, que a menudo no conseguía terminar los artículos que se le habían pedido. A veces, como recuerda otro redactor, Mario Montagnana, Gramsci se veía literalmente forzado a escribir:

A las 9 o 10 de la noche, cuando no había «visitas», un editor se acercaba a Gramsci y le soltaba: «No va a entrar nadie más hasta que el artículo esté listo». Se giraba la llave en la cerradura, un camarada se colocaba en el pasillo para ahuyentar a las «plagas», y una hora más tarde, más o menos, Gramsci entregaba por fin, en dos o tres hojitas del tamaño de la palma de una mano, un artículo escrito con letra clara y densa, casi sin correcciones.

Pero aparte de estos pequeños inconvenientes, este continuo ir y venir cada tarde permitió al periódico alcanzar el objetivo que se había fijado en su primer editorial. Es decir, convertirse en un campo de pruebas para la difusión de todas las tendencias político-culturales más avanzadas de la época. Esto ayudó a concretar lo que sería una de las «obsesiones» de Gramsci: la formación de cuadros del partido.

Gramsci era muy consciente de que era mucho más fácil construir un pequeño grupo de dirigentes que formar una vasta masa de dirigentes medios. Dirigentes que debían representar a la flor y nata de la clase obrera y pasar a constituir la columna vertebral del Partido Comunista. Y toda la paciencia y potencia pedagógica de Gramsci se expresaron en este proceso de formación, ya que instaba continuamente a los camaradas a estudiar, convenciéndolos de que no debía haber unos revolucionarios en las barricadas y otros detrás de un escritorio, sino que todos debían dominar la cultura, la mayor aliada de la acción.

Pedagogía crítica

En esta obra «socrática», Gramsci fue siempre crítico con los errores que cometían sus camaradas. Pero, como dijo Montagnana, en sus críticas «nunca había nada negativo, nada desalentador, nada que hiciera perder a los camaradas la confianza en sus propias fuerzas». Más bien, la de Gramsci era una franqueza profundamente humana, nunca marcada por la dureza personal, una pedagogía desarrollada en el curso de la actividad cotidiana

No debemos engañarnos pensando que Gramsci era un Sócrates de corazón amable. Por el contrario, era extremadamente severo y despiadado, no solo con los adversarios, sino también con todos aquellos camaradas a los que, una vez alcanzada la «madurez» política, se les exigía un alto nivel, incluso impecable, para que a su vez pudieran ser maestros para los demás.

Particularmente reveladora es una carta que Gramsci envió a su camarada Vincenzo Bianco en 1924, recordando cómo hizo que uno de sus primeros pupilos en la redacción, Andrea Viglongo, «reescribiera los artículos desde el principio, hasta tres o cuatro veces, convirtiéndolos de ocho columnas de largo a una y media». Y terminaba con un despiadado epílogo: «Y Viglongo, que había sido un inepto, terminó escribiendo bastante bien, tanto que imaginé que iba a convertirse en un hombre importante y a distanciarse de nosotros. Así que ya no hago de pedagogo con jóvenes de su tipo: si aún pudiera, lo haría solo con obreros, que no ambicionan convertirse en periodistas burgueses».

Estamos acostumbrados a pensar en Gramsci casi solo como un intelectual. Podría, pues, parecer extraño leer el juicio de Giovanni Parodi, para quien la escritura constituyó una parte menor de la actividad de Gramsci, mientras que «su mayor contribución vino a través de la enseñanza oral y práctica».

Sin embargo, el propio Parodi encarnaba a la perfección esta misión pedagógica. Habiendo entrado en la fábrica a los catorce años, este líder obrero elevó su cultura política (y sus conocimientos técnicos) hasta el punto de poder dirigir la producción en la planta Centro de FIAT durante las ocupaciones de la fábrica. Como prueba del «mundo al revés» que era la Turín posterior a 1918, existe incluso una famosa foto en la que se ve a los trabajadores sentados alrededor de la mesa del jefe Giovanni Agnelli. Entre ellos, dirigiendo el consejo de fábrica, estaba Parodi.

Rara alquimia

Se podrían decir muchas cosas más para intentar explicar la irrepetible alquimia que se desarrolló en torno a L’Ordine Nuovo. ¿Qué artificio había detrás de Gramsci? ¿Cómo una publicación periódica que trataba temas tan complejos pudo convertirse en «el periódico de los trabajadores»? ¿Por qué los guardias rojos estaban dispuestos a morir para defender su redacción de los fascistas? Y, sobre todo, ¿qué creó ese intercambio de afectos, solidaridad y duras luchas a través del cual un enclenque, medio ciego y desaliñado, de treinta años y procedente de una isla lejana, pudo convertirse en intérprete de los intereses de la clase obrera?

Los factores biográficos son ciertamente importantes aquí. Aunque Gramsci procedía de una familia pequeñoburguesa, pasó su infancia en la extrema indigencia a causa del encarcelamiento de su padre (un empleado), condenado por malversación de fondos en 1900. Es cierto que su inteligencia excepcional transformó a Gramsci en una de las mentes más brillantes de la cultura europea. Pero ello no borró el recuerdo de una vida de penurias y privaciones materiales provocadas por ese súbito descenso de clase social.

En efecto, si avanzamos un poco más en el tiempo, vemos que llegó a la Universidad de Turín con una beca de estudiante tan mísera que tuvo que elegir entre comprar leña para la estufa o cenar. O, como dijo Camilla Ravera: «Gramsci nunca tuvo mucho dinero, y el que tenía lo gastaba en libros. A veces tenía tan poco que ni siquiera podía comprarse calcetines y acudía al periódico solo con zapatos».

Togliatti, también en la Universidad de Turín, había perdido a su padre a causa del cáncer. Pero aunque de origen modesto, al menos no tenía que pagar alquiler (vivía con su familia), mientras que la madre de Gramsci tenía que acumular deudas para enviar dinero a su hijo. Además, Gramsci era sardo hasta la médula, y conservaba un vivo recuerdo de la vida miserable, solitaria e incierta de muchos de sus compatriotas isleños.

En los recuerdos relatados por Teresa, la hermana favorita de Gramsci, podemos encontrar una de las imágenes más reveladoras de su infancia en Cerdeña. Como no podían permitirse ningún juguete, aprendieron a fabricárselos ellos mismos:

Yo hacía muñecas de paja que vestía con trocitos de tela de colores, Nino hacía barquitos, veleros, o graciosos pajaritos con una pluma en la cabeza. Luego organizábamos loterías. Cada pieza tenía un número y todos los niños de los alrededores, hijos de terratenientes acomodados, venían a probar suerte. En vez de dinero, nos daban una manzana o una pera.

Por supuesto, no podemos reducir la grandeza y la complejidad de Gramsci a factores puramente biográficos. Pero existe un vínculo evidente entre la dureza de la vida que tuvo que soportar y su voluntad para ponerse al servicio de las clases subalternas, incluso hasta el punto de sacrificar su propia vida.

Más allá de su capacidad fundamental para escuchar y empatizar, su singularidad residía probablemente en la rara alineación de ese cerebro prodigioso, la forma mentis de un intelectual, y esa experiencia material, vivida, similar a la de un obrero.

Quizá ese fuera el verdadero secreto de Gramsci, el que trajo al mundo lo que el partisano y futuro presidente socialista Sandro Pertini llamaría «el político más ingenioso que he conocido en mi camino, cuya muerte dejó un profundo vacío no solo en el Partido Comunista, sino en todo el movimiento obrero italiano e internacional, un vacío que nadie ha sido capaz de llenar».

Podemos estar tristes por ello, pero no hoy. Hoy, 22 de enero, en un nuevo aniversario de su nacimiento, celebramos su vida. Así que feliz cumpleaños, Antonio.