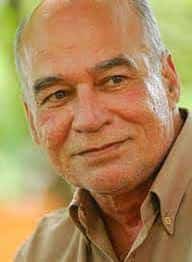

ARTURO PÉREZ-REVERTE / Patente de corso, Una historia de Europa

Mientras a la Europa de la segunda mitad del XIX le crujían las costuras con el nacimiento, bélico y doloroso, de nuevas naciones y nuevas maneras, Gran Bretaña gozaba de una prosperidad y un prestigio extraordinarios bajo el larguísimo gobierno de la reina Victoria (desde 1837 hasta 1901). En su dominio comercial y militar de tierras y mares, eran suyas Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India y otros enclaves menores. De puertas adentro gozaba de una pujanza industrial y comercial indiscutible, una economía sólida y una estabilidad política que la hacían ser admirada por todos (desde Garibaldi hasta Marx) como modelo de tolerancia, libertad de expresión, libertad de prensa e instituciones representativas. Nadie disolvió allí nunca un parlamento con bayonetas, como en Francia, España o Alemania, y en ninguna otra gran potencia europea estaba tan profundamente arraigada la libertad, escribió el historiador Grenville. Merced a una excelente combinación de prudencia y sentido práctico de su clase política, los ingleses pasaron sin sobresaltos del viejo parlamento aristocrático a una democracia sostenida por las clases medias. La era victoriana fue para ellos (para los acomodados, se entiende) una época feliz, cuyo espíritu clavó la conservadora The Quarterley Review en 1866: Nuestra riqueza es desbordante, y nada enturbia nuestro comercio ni perturba la paz y satisfacción de que disfrutamos en esta isla. Ayudó mucho el alto nivel intelectual de los políticos de entonces (compárenlos con los que allí tienen ahora o los que tenemos aquí y les dará la risa loca), encarnados en el liberal Gladstone y el conservador Disraeli. Fue este último el más eminente político victoriano (hay una estupenda biografía escrita por André Maurois), que hizo posible, además, la consolidación del poder ultramarino inglés mediante la compra de acciones del canal de Suez, y convirtió la posesión colonial de la India en joya de la corona y eje del imperio británico. Lo curioso (o no mucho, siendo Inglaterra) es que tanto Disraeli como Gladstone habían pertenecido al partido opuesto, y cambiaron de bando sin despeinarse y sin que nadie se extrañara en absoluto. Incluso, leyes preparadas por los liberales fueron aprobadas por los conservadores al llegar al gobierno. Esa elasticidad y ese pragmatismo contrastaban con la intransigencia sectaria de liberales y conservadores europeos, capaces de saltarse ellos un ojo con tal de que los adversarios se quedaran ciegos. Y así les fue a unos y a otros. Hubo en Inglaterra reformas electorales (aunque el voto seguía siendo masculino y limitado a quienes poseían casas o propiedades) y avances político-sociales que hoy parecen tímidos, pero que fueron grandes novedades democráticas. Paradójicamente, la mayor parte de las reformas las hicieron políticos conservadores que, con mucha sagacidad, veían venir los nublados y advertían la necesidad de una paz social para la prosperidad común. Aunque siempre hay un pelo en la sopa, y lo que se les atravesó en el gaznate fue el problema de la sometida Irlanda (católica en un 80 por ciento, pero en manos de propietarios anglicanos), donde el hambre y la represión de que eran víctimas los campesinos fomentaron, de una parte, la emigración a América; y de la otra, un duro nacionalismo que derivó en atentados terroristas y lucha clandestina contra la ocupación inglesa. Pero, bueno. Avispero irlandés aparte, Inglaterra siguió prosperando convertida en potencia mundial tan poderosa como lo había sido España en los siglos XVI y XVII. Después de la insatisfactoria guerra de Crimea contra Rusia (la famosa carga de Balaclava), el Imperio de la longeva Victoria no tuvo serios patinazos bélicos, e incluso sus enemigos consideraban a los británicos una civilización superior. Los propios ingleses lo creían así, convencidos de que sus intereses coincidían con los de la Humanidad y, por tanto, las razas inferiores e incivilizadas debían respetarlos o sufrir el castigo correspondiente. Nunca la chulería colonial de aquellos fulanos fue tanta (después el cine de aventuras la glorificó hasta extremos grotescos). Todavía en 1897, la revista Nineteenth Century afirmaba, con dos cojones: Nos ha sido asignado, a nosotros y no a los demás, el deber de llevar la civilización, la moral y la religión a los lugares sombríos del mundo. Para captar la materialización de esa idea basta con leer al gran Rudyard Kipling (lo cortés no quita lo moctezuma) en La bandera inglesa, El canto de Inglaterra, La carga del hombre blanco y el magnífico Libro de las tierras vírgenes. Que aparte de estar muy bien escritos, en lo ideológico son tela marinera.

[Continuará].

FUENTE: ZENDALIBROS