En un primer momento, la biblioteca del palacio de los Villena era suficiente para los académicos. Tuvieron que pasar más de cuarenta años para que los miembros de La Española, con el cambio de sede a la Casa del Tesoro, se plantearan la necesidad de buscar nuevos libros, separándolos de la biblioteca del marqués. La primera compra no tardaría en llegar. Se trataba de la biblioteca particular del primer secretario de la institución, el bibliófilo de origen genovés Vicencio Squarzafigo.

—Vicencio, estamos pensando disponer de tu impresionante biblioteca.

—Va benissimo, direttore. Se la vendo por el módico precio de 20 000 reales

—¡Qué barbaridad, Squarza! Haznos una rebajita, que somos amigos y estamos empezando en este negociado. Podemos pagar la mitad, 10 000 reales.

—Mi última oferta es 15 000 y de ahí non mi muovo. Es una ganga si piensan que se trata de una biblioteca de más de mil volúmenes y que en 2019 esa cantidad vendrá a ser unos pocos euros de nada.

—Mascalzone latino. Trato hecho. Todo sea por la lengua española.

«De los miles de volúmenes que Dámaso Alonso aportó a la RAE, lo más emocionante y valioso tal vez fuese la correspondencia que mantuvo con los poetas del 27»

Esos mil libros serían decisivos para la preparación del primer diccionario de la Academia. A partir de ese momento, los de La Española decidieron dedicar una cantidad cada año para la compra de libros que completasen y ampliasen la recién nacida Biblioteca de Académicos. Esta biblioteca en continuo crecimiento finalmente forzó la búsqueda de una nueva casa, diseñada para acoger los miles de volúmenes acumulados. Con el tiempo, nuevos libros fueron llegando a la sede de la RAE, levantada frente al Retiro. Aparte de la gran Biblioteca de Académicos, se acomodaron allí otras dos bibliotecas completas. Esta vez la Academia no tuvo que comprarlas, fueron cedidas por testamento tras la muerte de sus dueños:

La Biblioteca Moñino, del erudito, coleccionista y académico Antonio Moñino, tenía unos 17 000 volúmenes, entre los que se contaban manuscritos del Siglo de Oro y obras raras y valiosas, entre ellas más de tres mil estampas y dibujos de valor incalculable, y una pequeña galería de arte en carpetas: Durero, Goya, Rembrandt, Van Dyck, Fortuny, Renoir…

Biblioteca Dámaso Alonso

Biblioteca Moñino

Antonio Rodríguez Moñino

La biblioteca Dámaso Alonso pertenecía al poeta, filólogo e historiador de la literatura, discípulo de Menéndez Pidal, que al morir su maestro tras besar el cráneo del Cid, se hizo cargo de la dirección de la Academia, responsabilidad que desempeñó durante catorce años.

«En este archivo se encuentra, a su vez, un valioso y singular fondo documental que lleva el título de Archivo personal de Elena Fortún«

De los miles de volúmenes que aportó a la RAE, lo más emocionante y valioso tal vez fuese la correspondencia que mantuvo con sus amigos, los poetas de la generación del 27. Dámaso es el segundo por la derecha en aquella mítica imagen en la que toda una generación se hacía una foto en Sevilla para la posteridad. Allí estaban ocho de las más firmes promesas literarias de la época: Rafael Alberti, Federico García Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarisse, Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.

En lo más alto del edificio académico, en el bajo techo rehabilitado y modernizado hace unos años, se distribuye, desde 2012, la biblioteca y archivo personal del director de cine y académico José Luis Borau. En este archivo se encuentra, a su vez, un valioso y singular fondo documental que lleva el título de «archivo personal de Elena Fortún», que el académico poseía.

Diamantes en los estantes

¿Puede un libro ser más valioso que un diamante, un lingote de oro o una corona de piedras preciosas? Efectivamente, sí. Algunos por ser únicos en el mundo, otros por su rareza, otros por el valor de conservar en sus hojas la huella manuscrita de su famoso autor… Conscientes de las joyas acumuladas durante siglos en sus bibliotecas, y temerosos de que algo pudiera ocurrirles, los académicos tomaron la decisión de buscar un espacio más seguro para protegerlos. En 1980, con la ayuda del Ministerio de Cultura, se construyó una cámara acorazada donde permanecen protegidos estos tesoros singulares de la memoria y del saber. Si algún día lográis acceder a la cámara acorazada de la RAE os encontraréis con algunos de esos libros «raros» y valiosos divididos en tres tipos: códices, manuscritos e incunables.

Primeras ediciones del Quijote

Manuscrito completo códice de Puñonrostro

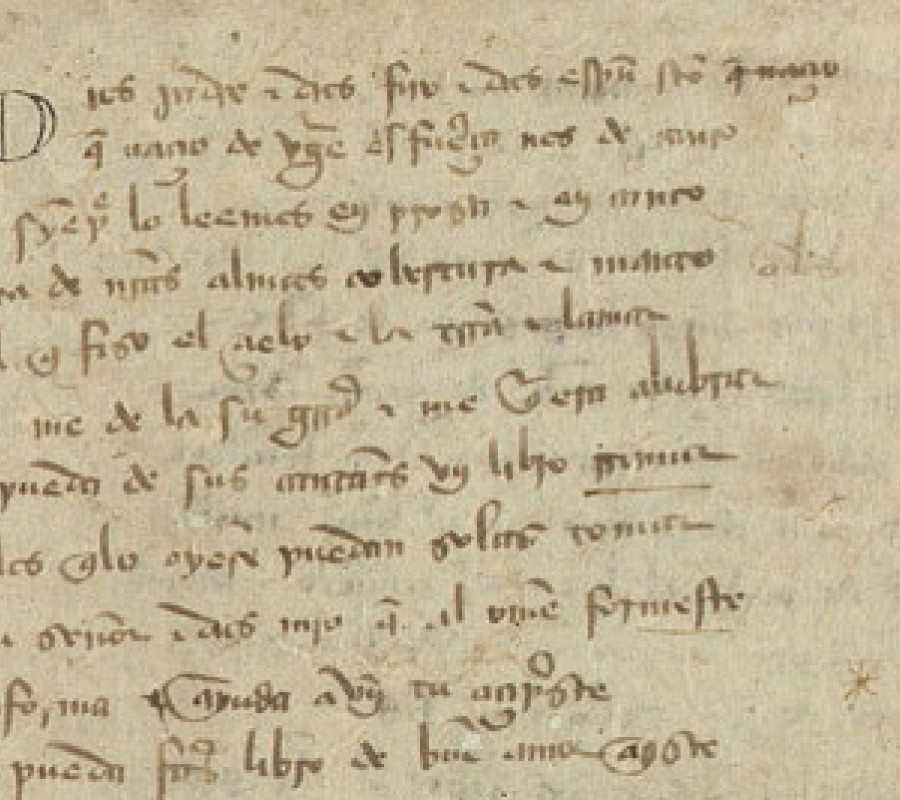

Carta de Quevedo a Squarzafigo

Entre los códices de valor incalculable encontraremos las obras de Gonzalo de Berceo, procedentes del scriptorium medieval del monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Este códice del siglo XV se dividió en trozos durante los conflictos políticos del siglo XIX español. Uno de ellos fue comprado por un coleccionista americano que finalmente lo donó a la Academia. Esta buscó los restos perdidos, encontrando en un anticuario una gran parte del códice. Los académicos lo reordenaron e hicieron una excelente edición facsímil, incluyendo aquellos folios que aún siguen en manos privadas. Otro códice conservado en esta biblioteca es el conocido como Códice Puñonrostro, del siglo XV, que encierra las obras de don Juan Manuel. Su inmenso valor hoy en día sería difícil de calcular, aunque la Academia lo compró a un librero a principios del siglo XX por el módico precio de mil pesetas (¡unos seis euros!). El tercer gran tesoro de esa cámara acorazada es el famoso Libro del buen amor, del Arcipreste de Hita, un códice del siglo XIV, que después de pasar por varios dueños terminó en la biblioteca académica, donde se le conoce con el nombre de Códice Gayoso (por el apellido de uno de ellos).

Autógrafos millonarios

Los manuscritos a veces funcionan a modo de singulares fotografías de sus creadores; gracias a ellos podemos saber si tenían una letra firme de juventud o temblorosa por causa de enfermedad o vejez; si eran escritores caóticos u ordenados; si tachaban o escribían limpiamente. Algunos textos escritos a mano no pertenecen, sin embargo, a sus autores, sino a copistas dedicados a reproducir la obra original. En la RAE se custodian, entre otros, tres manuscritos autógrafos de Lope y una carta escrita de puño y letra por el mismísimo Quevedo. En ella, un apurado Francisco pedía al Ministerio de Gracia y Justicia que le concediese un poco más de tiempo para pagar una deuda de «ocho mil y tantos» reales (equivalentes a algo menos de veinte mil euros de hoy). ¡En qué lío se habría metido este controvertido personaje! La Academia también posee un extenso catálogo de firmas, incluyendo una jugosa colección del puño y letra de algunos de los más famosos escritores de los siglos XIX y XX, como Alarcón, Zorrilla, Bretón de los Herreros, los hermanos Álvarez Quintero y un larguísimo etcétera.

Una cuna de oro

«Como rareza entre estos incunables, cabría citar Los doce trabajos de Hércules, un libro escrito por el misterioso Enrique de Aragón o de Villena»

Los incunables de la cámara acorazada nos permiten, entre otras muchas cosas, vivir sensaciones singulares, como viajar en el tiempo por las primeras imprentas de las ciudades más poderosas de la cristiandad renacentista: Sevilla, Salamanca, Venecia, Toledo, Bruselas, Lisboa, donde las máquinas recién inventadas por Gutenberg componían en papel el saber del mundo. Valiosísimos hoy en día, estos incunables abarcan desde las Partidas del rey Alfonso X, intentando crear leyes y poner un poco de orden en la revuelta España medieval, pasando por la música variada, hermosa y singular de la Edad Media que Juan del Encina se entretuvo en recoger y publicar en su Cancionero, hasta los textos del saber clásico grecolatino de Séneca y Plutarco, o la edición latina impresa nada menos que en la todopoderosa república veneciana, de las Etimologías de San Isidoro, nuestro Diderot del siglo VII, pues podrían considerarse como la primera gran enciclopedia de Occidente.

Libro de Buen Amor

Arcipreste de HIta

Por supuesto, no podía faltar en la acorazada nuestro Cervantes, del que se conservan varios incunables. Tampoco falta la Gramática castellana de Nebrija, en una edición impresa en Salamanca en el mítico año de 1492. Para finalizar, y como rareza entre estos incunables, cabría citar Los doce trabajos de Hércules, un libro escrito por el misterioso Enrique de Aragón o de Villena, conocido como “el Nigromante”, impreso en Burgos en 1499.

Cervantes & Co.

Hay hombres cuya vida da para tanto que al hacer recuento de la misma casi nos quedamos sin aliento: literato, bibliófilo, filatélico, investigador, historiador, coleccionista, articulista, abogado, gastrónomo, conservador, aristócrata, pero, sobre todo, cervantista: el doctor Thebussen, habitante del castillo de Thirmeth, nunca existió. Se trataba de un seudónimo muy original (Thebussen es el anagrama de embuste leído al revés, al que añade la “Th” germánica para extranjerizarlo. Igualmente, el nombre de su castillo, Thirmeth es inversión germanizada del verbo mentir). Escondido en este juego se divertía con burlona erudición don Mariano Pardo de Figueroa y Sendra, quien entre sus muchos y singulares escritos dedicó parte de su tiempo de estudio en su palacete de Medina Sidonia (Cádiz), a recuperar el por entonces «pasado de moda» tema cervantino. Para ello creó las llamadas Epístolas droapianas: Siete cartas sobre Cervantes y el Quixote.

Estas cartas de temas y curiosidades cervantinas enviadas de un personaje inventado (Dr. Thebussen) a otro (M. Droap, quien le da nombre al epistolario) reunían un gran caudal de referencias sobre libros y estudios quijotescos (no siempre verdaderos), que tuvieron la virtud de revitalizar la famosa obra de don Miguel de Cervantes. De hecho, el Quijote era una de las obsesiones de este hombre singular, quien afirmaba de su alter ego: «Del doctor Jacobo Thebussen puede decirse que para él era todo lo relativo a Don Quijote, lo que para Don Quijote eran los libros de caballería».

Cervantes y Alfonso de Castro

«El escritor que se esconde tras el nombre de Avellaneda sigue siendo un enigma»

Don Alfonso de Castro era un bibliófilo coleccionista que, entre otras muchas curiosidades, decía haber adquirido de un anticuario un librito desconocido escrito nada más y nada menos que por el mismísimo Cervantes. Se trataba de un texto en defensa de la primera parte del Quijote que, para colmo del valor, se abría con un prólogo de otro grandísimo escritor de la época, Mateo Alemán, autor de la novela picaresca Guzmán de Alfarache. O sea, que este hombre había encontrado, como quien no quiere la cosa, un tesoro; algo así como pasear por la playa y encontrar una ostra con una perla en su interior grabada ya con tu nombre y todo. Pues esa perla o librillo, titulado El Buscapié, al que don Alfonso de Castro añadió algunas notas críticas e históricas, fue publicado en su ciudad natal de Cádiz allá por 1848, entregando un ejemplar a la Academia.

Gonzalo de Berceo

Thebussem

Cargado de polémica, porque no todos creían en su autenticidad, hoy sigue habiendo expertos que afirman que El Buscapié no lo escribió Cervantes, ni su prólogo Mateo Alemán, ni mucho menos, sino el propio Castro, imitando el estilo cervantino como broma erudita dentro de una época en la que no eran nada extraños estos juegos intelectuales.

Cervantes y Avellaneda

A diferencia de los dos «falsos» anteriores, el escritor que se esconde tras el nombre de Avellaneda sigue siendo un enigma. Contemporáneo de Cervantes y tal vez obsesionado por el éxito de best seller que tuvo la primera parte del Quijote cuando salió al mercado, este escritor embozado se puso manos a la obra, recreando la continuación de las aventuras del caballero andante manchego y su fiel escudero, aprovechando de paso para insultar a Cervantes en el prólogo del libro, llamándolo «manco y viejo». Cervantes, que tal vez conocía la identidad oculta tras ese Avellaneda, reunió fuerzas físicas y narrativas, y con su acostumbrado humor inteligente que, en esos años ya de vejez, se mezclaba con la más más lúcida de las sabidurías, se sentó a escribir la segunda parte del Quijote, construyendo una novela más genial, triste, hermosa y «moderna» si cabe que la primera, resolviendo matar a su protagonista como triunfo final sobre todos los osados avellanedas que estuviesen tentados a intentarlo de nuevo. En esta segunda y última parte del Quijote, Cervantes escribió un prólogo a modo de testamento vital y literario, donde contestaba a Avellaneda con humor y sabiduría:

«Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los venideros».

Tal vez esta indiferencia inteligente fuese el peor castigo para Avellaneda, que cuatro siglos después sigue estando a la sombra insuperable del gran genio del Siglo de Oro.

Fuente: Zendalibros