La reticencia de la población activa, otro marcador de la crisis generalizada

[Artículo publicado en Crisis número 17 ]

En números anteriores de Crisis, ha habido muchas reflexiones sobre el entrelazamiento de la crisis económica y la crisis cultural, o la realización del fin de la civilización. Es bueno recordar aquí una cosa que se suele plantear con regularidad en esta revisión: la crisis general no es sólo económica, sino precisamente general en el sentido de que afecta a todos los aspectos de la vida.

Sin embargo, en el corazón de cualquier modo de producción, y por tanto de la vida misma, está la cuestión del trabajo como modalidad adquirida por el ser humano para reproducir su existencia.

Lo que vemos es que en cualquier crisis general de un modo de producción, está la cuestión del trabajo en sí. Esta reflexión actual es la continuación de varios artículos publicados anteriormente en Crise.

Estos son los artículos «La crisis general del capitalismo y el inicio de la civilización» del primer número, «La crisis y las dos reestructuraciones del capitalismo» del número 6, «La escasez, expresión de la anarquía productiva en el marco de la crisis general ”del número 13, finalmente y principalmente“ la crisis general, es la actualización de las fuerzas productivas ”del número 11.

En este último artículo se notó que:

“La conformación, o realización concreta del potencial productivo, tiene lugar en el marco de una situación concreta: es la lucha de clases en el centro de las relaciones de producción, con la apropiación privada de la riqueza tecnológica común y el dominio de trabajo manual por trabajo intelectual al servicio de esta misma apropiación privada. «

Esto significa que la actualización de las fuerzas productivas debe ser primero una movilización de la fuerza de trabajo. Pero a nadie se le ha escapado que la movilización de la mano de obra está agarrada actualmente, al menos lo está todavía en muchos sectores clave como la salud, la logística, la hostelería y la restauración …

En un post “los grandes hartos de los empleados”, publicado en el mensual L’Usine Nouvelle en diciembre de 2021, se advierte cómo el capitalismo se enfrenta a un bloqueo:

“Estados Unidos le dio un nombre al fenómeno: el“ gran abandono ”o la“ gran resignación ”. Las dimisiones se encuentran en un nivel récord (2,9% de los trabajadores a finales de agosto). Y las tarifas se están disparando en la industria hotelera y de restaurantes. Más de 20 millones de estadounidenses han dejado sus puestos desde la primavera de 2021 y la tasa de empleo es del 58,8%, frente al 61,1% de febrero de 2020. Ante unas condiciones laborales consideradas insostenibles, trabajadores mal pagados o con exceso de trabajo tira la toalla.

Quienes han probado el teletrabajo o que la pandemia les ha llevado a la introspección ya no están dispuestos a sacrificar su vida personal por trabajos alejados de sus aspiraciones. En la escuela de economía de París, en octubre, el economista Philippe Askenazy vio en estas dimisiones y la multiplicación de las huelgas en Estados Unidos el signo de «un momento de revuelta de los empleados y una especie de salida de la crisis sanitaria».

En octubre de 2021, Estados Unidos se vio sacudido por una ola de huelgas sin precedentes que afectaron a monopolios clave del ogro imperialista, como el fabricante de tractores John Deere. La empresa no conocía huelgas desde 1986 y el conflicto que movilizó a 10.000 trabajadores duró más de un mes.

Y este movimiento denominado «Striketober» (huelga de octubre mezclando las palabras «huelga» y «octubre») ha afectado a muchos otros sectores. Por ejemplo, ha habido 1.400 trabajadores en huelga contra este otro monopolio agroindustrial, Kellogg’s, 2.000 empleados de un hospital de Buffalo, diez o más empleados de McDonald’s, en los depósitos de Amazon, una huelga de un mes de 1.000 trabajadores de la industria agroalimentaria Nabisco perteneciente a el monopolio de Mondelez. En esta última empresa, la última huelga se remonta a 1969.

En Francia, una ola de huelgas también afectó al sector terciario comercial, con huelgas en Leroy Merlin, Decathlon, la Boulangère, etc., sector que fue central durante los encierros. En el trasfondo de estas huelgas, estaba la cuestión de la reestructuración. Con exceso de trabajo durante la crisis sanitaria, los trabajadores se enfrentan a reorganizaciones y renegociaciones de contratos laborales que no aceptan mientras las ganancias se han disparado para estas empresas.

Encontramos aquí el mismo fenómeno de apoderamiento de la máquina capitalista que en el período inmediato de posguerra de 14-18. La racionalización del tipo “taylorista-fordista” encontró huelgas y, más en general, una reticencia generalizada, como microconflictos en los talleres, aumento del absentismo, etc.

Por desgana, debemos entender que los trabajadores son reticentes a realizar el trabajo solicitado, persisten en una cierta negación de órdenes, practican un rechazo a la obediencia teniendo múltiples rasgos, múltiples características.

Por ejemplo, en junio de 1919, 1.500 trabajadores de las fábricas metalúrgicas de Puteaux se declararon en huelga contra el chantaje para garantizar que se aplicara la jornada de ocho horas a cambio de la semana de 48 horas con mayores tasas de producción.

Lo mismo ocurre con 10.000 mineros de Lorena que se declararon en huelga en marzo de 1919. Como escribió el comunista libertario Georges Navel en 1950 (que más tarde escribió para l’Humanité y trabajó allí como corrector de pruebas):

“Desde 1919, las huelgas eran frecuentes, no porque la situación fuera peor que en otras épocas, sino porque los hombres, después de los sufrimientos de la guerra, aceptaron más fácilmente la lucha por su bienestar. «

Esto, evidentemente, afecta principalmente a los sectores capitalistas que «se benefician» de la crisis: ayer Renault, que había construido su fortuna con órdenes militares y su famoso «tanque»; hoy, son particularmente las empresas agroalimentarias las que nunca se han detenido ni siquiera durante la «primera» ola.

Durante la primera crisis general, el corazón de la insubordinación de la fuerza de trabajo fue ciertamente económico, pero también y sobre todo sociocultural en el sentido de que la vida cotidiana se vio profundamente perturbada, con al mismo tiempo el resurgimiento capitalista por la reestructuración. La industria de la guerra se ha expandido más que nunca, los hombres han ido al frente y regresan «en el mejor de los casos» traumatizados, las mujeres han entrado en el trabajo industrial en masa, etc. Las condiciones culturales para la reproducción de la fuerza laboral han cambiado.

En los años 1960-1970, es el mismo fenómeno que ocurrió como una extensión de las condiciones sociales de la primera crisis general en un contexto de rápido aumento en el nivel de las fuerzas productivas. Allí también fue necesario reempaquetar (o recargar) una fuerza laboral para satisfacer las necesidades del capital, una fuerza laboral que se había vuelto reacia a recibir pedidos. Esto dio lugar a la “segunda” reestructuración denominada “toyotista” mencionada en el artículo “La crisis y las dos reestructuraciones del capitalismo” en el número 6 de Crise.

Cuando ahora miramos la segunda crisis general, vemos un fenómeno similar debido a los confinamientos vinculados a la crisis de salud.

Aquí también hay un aspecto económico capital, la ruptura de las cadenas de suministro, pero también y sobre todo un trastorno mental en términos del cese de la vida cotidiana. La gente ya no quiere trabajar como antes, mientras que el capitalismo quiere reiniciar la máquina rápidamente, además de reestructurar: el bloqueo es obvio.

Entre la primera y la segunda crisis general, el nivel de las fuerzas productivas experimentó un aumento importante en los años 1960-2000 y la herencia revolucionaria resultante de la primera crisis general sufrió tal derrumbe que la impugnación es limitada. Las posibilidades mismas de «desfiles» gracias a las ayudas sociales, a sectores parasitarios como el «autoemprendimiento», al nivel de consumo, etc., son tan vastas que limitan la reticencia sociocultural al único espacio económico.

La desgana se limita así a una especie de rechazo a determinados puestos de trabajo, sin que, sin embargo, lleve a una generalización de la protesta social en el campo político.

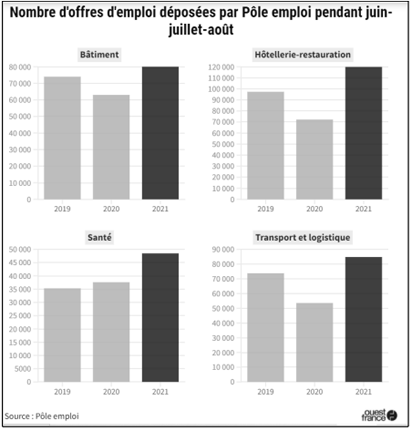

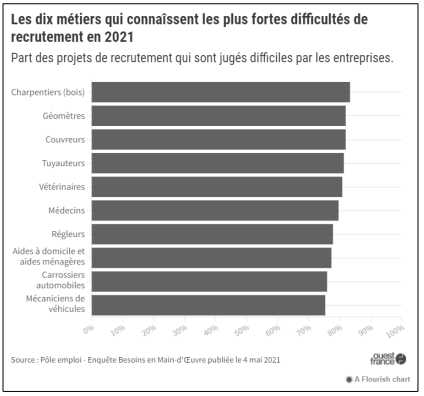

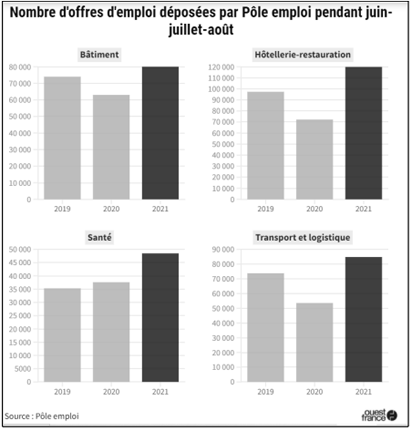

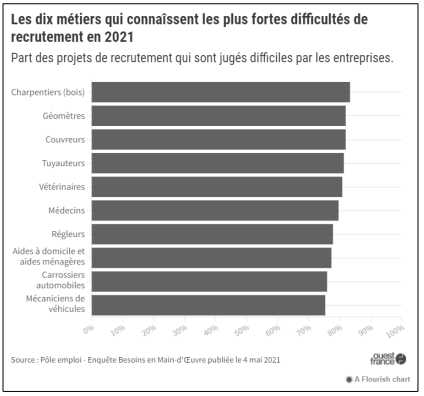

Nos referimos aquí al tema de la escasez de mano de obra en muchos sectores como la salud, la hostelería, la construcción, la logística y el transporte por carretera, el sector terciario “tecnológico”, etc. El sector de la hostelería ha perdido 27.000 puestos de trabajo, el transporte por carretera necesita entre 40 y 50.000 personas… Una de cada dos empresas tendría problemas de contratación y Pôle Emploi declaró que entre junio y agosto de 2021 se registraron 926.000 ofertas de trabajo, un 10% respecto al mismo período en 2019. En promedio, el tiempo para cubrir un puesto es de alrededor de un mes.

Eric Chevée, presidente de la Confederación de PYMES, declaró en octubre de 2021:

“Hoy hay un problema. El problema es que, ante estas 800.000-900.000 ofertas de trabajo y más de 3 millones de parados, no podemos igualar los dos (…). La pandemia dura bastante tiempo. Teletrabajo masivo, quedarse en casa mucho tiempo… Esta realidad ha llevado a cierto número de nuestros conciudadanos a preguntarse sobre su relación con el trabajo. Entonces hay una evolución en la mentalidad. «

La principal causa de esta escasez no es el salario, sino las condiciones de trabajo, prueba si es necesario de un trastorno mental de la población activa. El bloqueo incluso obstaculiza la recuperación económica.

Para comprender el fondo de esta toma, evidentemente debemos volver al concepto de fuerza de trabajo que no es un simple sinónimo de «trabajador», sino un concepto científico central en la base del marxismo, del materialismo dialéctico en el campo del relato. . Estamos en el modo de producción capitalista que se basa precisamente en esta realidad del trabajo, mientras que los modos de producción esclavista y feudal se basaron por una vez en la explotación del trabajo como tal.

Se sabe que al inicio de sus estudios en economía política, Karl Marx habló sobre la venta de trabajo. Así, en la pequeña conferencia dada en 1849 a los trabajadores alemanes y recogida en el folleto “Trabajo asalariado y capital”, Marx habla de la venta de trabajo.

Pero en la edición alemana publicada en 1891, Engels escribió una introducción en la que explica un cambio con respecto a la edición de 1849:

“Todos mis cambios giran en torno a un solo punto. Según el original, es su trabajo lo que el trabajador vende al capitalista por un salario; según el texto actual, vende su fuerza de trabajo .

Debo explicarme este cambio (…). Lo que los economistas habían considerado los costos de producción del «trabajo» eran los costos de producción, no del trabajo, sino del trabajador vivo mismo .

Y lo que el trabajador vendió al capitalista no fue su trabajo.

Por tanto, podría, a lo sumo, vender su trabajo futuro , es decir, comprometerse a realizar un trabajo específico en un momento determinado.

Pero luego no vende trabajo (que primero debe hacerse), sino que pone a disposición del capitalista por un tiempo determinado (en el salario diario) o con el propósito de una determinada devolución (en los salarios de las partes) su fuerza de trabajo contra un pago fijo; alquila o vende su fuerza de trabajo . «

La diferencia aparentemente sumaria es de hecho esencial porque es a través de ella que Marx pudo captar la base científica para la formación de ganancias en el capitalismo. También es en el corazón de esta concepción que encontramos en Karl Marx uno de los elementos esenciales del materialismo dialéctico.

Porque ¿quién posee este bien específico que se vende en el mercado laboral y cuyo precio fluctúa como cualquier otro bien? Ser humano. Ambos son seres históricamente limitados, por pertenecer a una clase social constituida por la progresiva disolución del feudalismo en la Europa del siglo XVI, y al mismo tiempo seres universales que pertenecen al género humano y, por tanto, a la Naturaleza misma.

Si olvidamos esta contradicción interna del proletariado, no podemos captar la dimensión científica del concepto de fuerza de trabajo y, por tanto, el principal antagonismo entre la burguesía y el proletariado.

Porque si hay seres humanos que se determinan socialmente como portadores de una fuerza de trabajo, entonces entran en una producción social donde su trabajo está sujeto a métodos organizativos y objetivos externos a la sociedad, impulsados por intereses privados con objetivos también privados.

Karl Marx explicó esto perfectamente con la contradicción entre trabajo vivo y trabajo muerto que se encuentra dentro de la producción. Si la dialéctica trabajador humano / mano de obra se ubica en el mercado, en este caso el del empleo, la dialéctica trabajo vivo / trabajo muerto es su extensión en la producción. En 1867, Marx habló con más precisión utilizando el concepto de «fuerza de trabajo viva»:

«El dominio del capitalista sobre el trabajador es, en consecuencia, el dominio de la cosa sobre el hombre, del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, del producto sobre el productor, porque las mercancías, que se convierten en medios de dominación (de hecho, sólo sobre el trabajador ) son en sí mismos sólo el resultado del proceso de producción, sus productos. «

Como el trabajo lo realiza un ser humano, esto significa que está vivo y, por tanto, tiene las características del mundo vivo, es decir, una flexibilidad y una complejidad propias de toda la naturaleza. No puede ser un mecanismo formal.

Y esto es lo que plantea un problema para el capitalismo desde que se estableció como modo de producción en el siglo XVI. En ese momento, la mayor preocupación de los capitalistas era integrar a los campesinos proletarizados en las fábricas, problema que finalmente se extendió hasta el siglo XIX. La desgana de la mano de obra se vinculó aquí a las viejas formas de trabajo comunitario de un campesinado imbricado en la vida natural.

Para el capitalismo naciente, fundado en la extorsión de una plusvalía absoluta, se trata de movilizar a los trabajadores según un horario visible de manera objetiva en un reloj, cuando el campesino confiaba en los ritmos del sol.

La dificultad fue tan grande que a finales del siglo XVI Inglaterra creó «asilos», una especie de prisión con una organización ultra brutal para hacer trabajar a los «proletarios andrajosos».

Los restos de desgana resultantes de la descomposición feudal todavía eran visibles en el siglo XIX en Europa, en particular con la tradición del «Lunes Santo», que gradualmente se desvaneció y desapareció por completo en el siglo XX. El lunes, a veces llamado “azul” en algunos países, se convirtió en un día no laborable debido al marcado ausentismo que podría prolongarse. Luego, la maduración del capitalismo, que entonces se basa principalmente en la extorsión de una plusvalía relativa, es decir, la integración del trabajo vivo en el mecanismo automatizado del capital, transforma la dimensión del empleo de la fuerza de trabajo y la movilización del trabajo vivo.

Como sabemos, el gran medio histórico para resolver este problema fue el fordismo: vincular los salarios a las ganancias de productividad para permitir que los trabajadores accedan a la sociedad de consumo. Era la contraparte de una integración refinada y completa y la sumisión del trabajo vivo al trabajo muerto que se había racionalizado. Pero siendo las cosas como son, era obvio que las contradicciones no se podían eliminar, sino simplemente «mover».

Este «desplazamiento» es la cuestión de la ampliación de las fuerzas productivas en el período 1945-1975, luego 1990-2000, produciendo la dominación 24/24 del capitalismo. Ésta es la razón por la que la reticencia de la fuerza de trabajo en la segunda crisis general debe considerarse ciertamente en el nivel inmediato del lugar de trabajo, pero no solo: debemos mirar los contornos culturales de la insubordinación en una escala social-total.

¿Por qué la dominación en el lugar de trabajo no es el único aspecto, sino la dominación social total? Porque hemos pasado del proletariado de la década de 1870 a la de 1950, a la figura del proletariado metropolitano de la de 1970.

Una cosa llama la atención cuando uno es proletario metropolitano, es el tiempo que se apropia del trabajo en el sentido amplio del término. Si le sumamos el tiempo de preparación, un tiempo determinado por el ritmo de trabajo asalariado, el tiempo de llegada al trabajo, y finalmente el trabajo como tal, un trabajador ve su tiempo adecuado entre 40 y 45 horas semanales por capital, o mejor dicho capitalismo en el marco del 24/24.

En una sociedad de consumo, en el turbocapitalismo, es enorme y la contradicción es obvia. Hay una carrera tras una forma de vida, una carrera precipitada porque al final el mundo se mueve cada vez más rápido, y con un trabajador que siempre está más desposeído de este mundo.

La pandemia ofreció un descanso saludable, permitiendo que toda una franja de la fuerza laboral respire, se calme, deje de perseguir este mundo. Y la recuperación se produjo de acuerdo con la nueva subjetividad proletaria forjada durante este período.

Es claro que esta contradicción entre la subjetividad de la fuerza de trabajo, entre trabajo vivo y trabajo muerto, es sólo otra forma que toma la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

Esta reticencia es el reflejo de una ruptura en la marcha del capitalismo: es necesario removilizar la fuerza laboral en un contexto de reactivación agresiva del capitalismo. Es un reflejo del bloqueo en la acumulación de capital, porque es producto de la ruptura de las cadenas de suministro.

La mano de obra responde a los mismos criterios de mercado que cualquier mercancía, es natural que esta desgana sea un marcador de la crisis general, estando todo ligado.

Como tal, la desgana del proletario metropolitano se traduce en un fortalecimiento del proceso emigración-inmigración en el marco del imperialismo … Los trabajos más difíciles de ocupar una mano de obra menos «exigente» debido al desarrollo social desigual.

Este fue ya el caso con la primera ola de trabajadores inmigrantes polacos e italianos en los años 1920-1930 en las minas, luego con la ola de inmigración norteafricana en el sector del automóvil en los años 1960-1970.

A la vista de la segunda crisis general, basta con ver cómo el Brexit expuso esta realidad en Inglaterra, con el tema de la escasez de repartidores que eran principalmente trabajadores desplazados de países de Europa del Este. Al igual que los trabajadores de los mataderos de los puestos de matanza de la industria alimentaria francesa y belga.

Así, cuanto más se extiende la crisis general en el tiempo, más parece que el aspecto cultural civilizatorio será una clave, si no la clave central, para movilizar a los proletarios metropolitanos, los portadores de una fuerza de trabajo modelada por un alto nivel de fuerzas productivas. , pero para actualizarse de acuerdo a las necesidades de capital.

Desde este punto de vista, los residuos pseudo-revolucionarios están literalmente fuera del juego de la carrera histórica, porque no comprenden, y por tanto no asumen las modalidades del enfrentamiento revolucionario producido por la ola de los años 1960-1970. Contrario a las tesis sindicalistas “revolucionarias”, el “trabajador” no está fuera del capital, sino producto de la acumulación de capital. La fuerza de trabajo está determinada de principio a fin por el capital:

“En una inspección más cercana, vemos que el capital regula, de acuerdo con las demandas de su explotación, la producción de fuerza de trabajo y de las masas humanas explotadas.

Por lo tanto, el capital no solo produce capital, sino también una masa creciente de trabajadores, una sustancia por la cual solo él puede operar como capital adicional. «(Karl Marx, Grundrisse)

La contradicción, por tanto, no es mecánico-formal entre el capital por un lado y el «trabajo» por el otro, externamente, sino que es dialéctica.

Esto significa que el mecanismo de producción por capital de una fuerza de trabajo viva se encuentra bloqueado en un momento dado por el hecho de que la fuerza de trabajo es transportada por un ser humano vivo, cuyas necesidades sociales, culturales y de civilización entran en antagonismo con los del capital.

Como la fuerza de trabajo es sólo un elemento de las fuerzas productivas, su desgana humana muestra hasta qué punto su actualización por parte del capital se ve perturbada: el momento del que acabamos de hablar es, por tanto, la crisis general.

La perturbación de la actualización de las fuerzas productivas, la toma en la producción de una fuerza de trabajo condicionada a las necesidades del capital es un elemento que expresa en el plano antagónico la escasez de materiales, aquí de material humano.

De hecho, hay dos posibilidades: o la fuerza de trabajo viva se convierte en la clase trabajadora y produce un nuevo Orden socialista, removilizando el trabajo vivo en un nuevo sentido, compatible con el conjunto de la sociedad; o el capitalismo marcha hacia la guerra imperialista para removilizar la fuerza de trabajo desde arriba en un proyecto de alcance nacionalista.

La reticencia de la fuerza de trabajo es, por tanto, un marcador de la crisis generalizada de un capitalismo llevado por un alto nivel de fuerzas productivas, que lo hunde en el corazón de la guerra imperialista.

La reticencia de la población activa, otro marcador de la crisis generalizada

[Artículo publicado en Crisis número 17 ]

En números anteriores de Crisis, ha habido muchas reflexiones sobre el entrelazamiento de la crisis económica y la crisis cultural, o la realización del fin de la civilización. Es bueno recordar aquí una cosa que se suele plantear con regularidad en esta revisión: la crisis general no es sólo económica, sino precisamente general en el sentido de que afecta a todos los aspectos de la vida.

Sin embargo, en el corazón de cualquier modo de producción, y por tanto de la vida misma, está la cuestión del trabajo como modalidad adquirida por el ser humano para reproducir su existencia.

Lo que vemos es que en cualquier crisis general de un modo de producción, está la cuestión del trabajo en sí. Esta reflexión actual es la continuación de varios artículos publicados anteriormente en Crise.

Estos son los artículos «La crisis general del capitalismo y el inicio de la civilización» del primer número, «La crisis y las dos reestructuraciones del capitalismo» del número 6, «La escasez, expresión de la anarquía productiva en el marco de la crisis general ”del número 13, finalmente y principalmente“ la crisis general, es la actualización de las fuerzas productivas ”del número 11.

En este último artículo se notó que:

“La conformación, o realización concreta del potencial productivo, tiene lugar en el marco de una situación concreta: es la lucha de clases en el centro de las relaciones de producción, con la apropiación privada de la riqueza tecnológica común y el dominio de trabajo manual por trabajo intelectual al servicio de esta misma apropiación privada. «

Esto significa que la actualización de las fuerzas productivas debe ser primero una movilización de la fuerza de trabajo. Pero a nadie se le ha escapado que la movilización de la mano de obra está agarrada actualmente, al menos lo está todavía en muchos sectores clave como la salud, la logística, la hostelería y la restauración …

En un post “los grandes hartos de los empleados”, publicado en el mensual L’Usine Nouvelle en diciembre de 2021, se advierte cómo el capitalismo se enfrenta a un bloqueo:

“Estados Unidos le dio un nombre al fenómeno: el“ gran abandono ”o la“ gran resignación ”. Las dimisiones se encuentran en un nivel récord (2,9% de los trabajadores a finales de agosto). Y las tarifas se están disparando en la industria hotelera y de restaurantes. Más de 20 millones de estadounidenses han dejado sus puestos desde la primavera de 2021 y la tasa de empleo es del 58,8%, frente al 61,1% de febrero de 2020. Ante unas condiciones laborales consideradas insostenibles, trabajadores mal pagados o con exceso de trabajo tira la toalla.

Quienes han probado el teletrabajo o que la pandemia les ha llevado a la introspección ya no están dispuestos a sacrificar su vida personal por trabajos alejados de sus aspiraciones. En la escuela de economía de París, en octubre, el economista Philippe Askenazy vio en estas dimisiones y la multiplicación de las huelgas en Estados Unidos el signo de «un momento de revuelta de los empleados y una especie de salida de la crisis sanitaria».

En octubre de 2021, Estados Unidos se vio sacudido por una ola de huelgas sin precedentes que afectaron a monopolios clave del ogro imperialista, como el fabricante de tractores John Deere. La empresa no conocía huelgas desde 1986 y el conflicto que movilizó a 10.000 trabajadores duró más de un mes.

Y este movimiento denominado «Striketober» (huelga de octubre mezclando las palabras «huelga» y «octubre») ha afectado a muchos otros sectores. Por ejemplo, ha habido 1.400 trabajadores en huelga contra este otro monopolio agroindustrial, Kellogg’s, 2.000 empleados de un hospital de Buffalo, diez o más empleados de McDonald’s, en los depósitos de Amazon, una huelga de un mes de 1.000 trabajadores de la industria agroalimentaria Nabisco perteneciente a el monopolio de Mondelez. En esta última empresa, la última huelga se remonta a 1969.

En Francia, una ola de huelgas también afectó al sector terciario comercial, con huelgas en Leroy Merlin, Decathlon, la Boulangère, etc., sector que fue central durante los encierros. En el trasfondo de estas huelgas, estaba la cuestión de la reestructuración. Con exceso de trabajo durante la crisis sanitaria, los trabajadores se enfrentan a reorganizaciones y renegociaciones de contratos laborales que no aceptan mientras las ganancias se han disparado para estas empresas.

Encontramos aquí el mismo fenómeno de apoderamiento de la máquina capitalista que en el período inmediato de posguerra de 14-18. La racionalización del tipo “taylorista-fordista” encontró huelgas y, más en general, una reticencia generalizada, como microconflictos en los talleres, aumento del absentismo, etc.

Por desgana, debemos entender que los trabajadores son reticentes a realizar el trabajo solicitado, persisten en una cierta negación de órdenes, practican un rechazo a la obediencia teniendo múltiples rasgos, múltiples características.

Por ejemplo, en junio de 1919, 1.500 trabajadores de las fábricas metalúrgicas de Puteaux se declararon en huelga contra el chantaje para garantizar que se aplicara la jornada de ocho horas a cambio de la semana de 48 horas con mayores tasas de producción.

Lo mismo ocurre con 10.000 mineros de Lorena que se declararon en huelga en marzo de 1919. Como escribió el comunista libertario Georges Navel en 1950 (que más tarde escribió para l’Humanité y trabajó allí como corrector de pruebas):

“Desde 1919, las huelgas eran frecuentes, no porque la situación fuera peor que en otras épocas, sino porque los hombres, después de los sufrimientos de la guerra, aceptaron más fácilmente la lucha por su bienestar. «

Esto, evidentemente, afecta principalmente a los sectores capitalistas que «se benefician» de la crisis: ayer Renault, que había construido su fortuna con órdenes militares y su famoso «tanque»; hoy, son particularmente las empresas agroalimentarias las que nunca se han detenido ni siquiera durante la «primera» ola.

Durante la primera crisis general, el corazón de la insubordinación de la fuerza de trabajo fue ciertamente económico, pero también y sobre todo sociocultural en el sentido de que la vida cotidiana se vio profundamente perturbada, con al mismo tiempo el resurgimiento capitalista por la reestructuración. La industria de la guerra se ha expandido más que nunca, los hombres han ido al frente y regresan «en el mejor de los casos» traumatizados, las mujeres han entrado en el trabajo industrial en masa, etc. Las condiciones culturales para la reproducción de la fuerza laboral han cambiado.

En los años 1960-1970, es el mismo fenómeno que ocurrió como una extensión de las condiciones sociales de la primera crisis general en un contexto de rápido aumento en el nivel de las fuerzas productivas. Allí también fue necesario reempaquetar (o recargar) una fuerza laboral para satisfacer las necesidades del capital, una fuerza laboral que se había vuelto reacia a recibir pedidos. Esto dio lugar a la “segunda” reestructuración denominada “toyotista” mencionada en el artículo “La crisis y las dos reestructuraciones del capitalismo” en el número 6 de Crise.

Cuando ahora miramos la segunda crisis general, vemos un fenómeno similar debido a los confinamientos vinculados a la crisis de salud.

Aquí también hay un aspecto económico capital, la ruptura de las cadenas de suministro, pero también y sobre todo un trastorno mental en términos del cese de la vida cotidiana. La gente ya no quiere trabajar como antes, mientras que el capitalismo quiere reiniciar la máquina rápidamente, además de reestructurar: el bloqueo es obvio.

Entre la primera y la segunda crisis general, el nivel de las fuerzas productivas experimentó un aumento importante en los años 1960-2000 y la herencia revolucionaria resultante de la primera crisis general sufrió tal derrumbe que la impugnación es limitada. Las posibilidades mismas de «desfiles» gracias a las ayudas sociales, a sectores parasitarios como el «autoemprendimiento», al nivel de consumo, etc., son tan vastas que limitan la reticencia sociocultural al único espacio económico.

La desgana se limita así a una especie de rechazo a determinados puestos de trabajo, sin que, sin embargo, lleve a una generalización de la protesta social en el campo político.

Nos referimos aquí al tema de la escasez de mano de obra en muchos sectores como la salud, la hostelería, la construcción, la logística y el transporte por carretera, el sector terciario “tecnológico”, etc. El sector de la hostelería ha perdido 27.000 puestos de trabajo, el transporte por carretera necesita entre 40 y 50.000 personas… Una de cada dos empresas tendría problemas de contratación y Pôle Emploi declaró que entre junio y agosto de 2021 se registraron 926.000 ofertas de trabajo, un 10% respecto al mismo período en 2019. En promedio, el tiempo para cubrir un puesto es de alrededor de un mes.

Eric Chevée, presidente de la Confederación de PYMES, declaró en octubre de 2021:

“Hoy hay un problema. El problema es que, ante estas 800.000-900.000 ofertas de trabajo y más de 3 millones de parados, no podemos igualar los dos (…). La pandemia dura bastante tiempo. Teletrabajo masivo, quedarse en casa mucho tiempo… Esta realidad ha llevado a cierto número de nuestros conciudadanos a preguntarse sobre su relación con el trabajo. Entonces hay una evolución en la mentalidad. «

La principal causa de esta escasez no es el salario, sino las condiciones de trabajo, prueba si es necesario de un trastorno mental de la población activa. El bloqueo incluso obstaculiza la recuperación económica.

Para comprender el fondo de esta toma, evidentemente debemos volver al concepto de fuerza de trabajo que no es un simple sinónimo de «trabajador», sino un concepto científico central en la base del marxismo, del materialismo dialéctico en el campo del relato. . Estamos en el modo de producción capitalista que se basa precisamente en esta realidad del trabajo, mientras que los modos de producción esclavista y feudal se basaron por una vez en la explotación del trabajo como tal.

Se sabe que al inicio de sus estudios en economía política, Karl Marx habló sobre la venta de trabajo. Así, en la pequeña conferencia dada en 1849 a los trabajadores alemanes y recogida en el folleto “Trabajo asalariado y capital”, Marx habla de la venta de trabajo.

Pero en la edición alemana publicada en 1891, Engels escribió una introducción en la que explica un cambio con respecto a la edición de 1849:

“Todos mis cambios giran en torno a un solo punto. Según el original, es su trabajo lo que el trabajador vende al capitalista por un salario; según el texto actual, vende su fuerza de trabajo .

Debo explicarme este cambio (…). Lo que los economistas habían considerado los costos de producción del «trabajo» eran los costos de producción, no del trabajo, sino del trabajador vivo mismo .

Y lo que el trabajador vendió al capitalista no fue su trabajo.

Por tanto, podría, a lo sumo, vender su trabajo futuro , es decir, comprometerse a realizar un trabajo específico en un momento determinado.

Pero luego no vende trabajo (que primero debe hacerse), sino que pone a disposición del capitalista por un tiempo determinado (en el salario diario) o con el propósito de una determinada devolución (en los salarios de las partes) su fuerza de trabajo contra un pago fijo; alquila o vende su fuerza de trabajo . «

La diferencia aparentemente sumaria es de hecho esencial porque es a través de ella que Marx pudo captar la base científica para la formación de ganancias en el capitalismo. También es en el corazón de esta concepción que encontramos en Karl Marx uno de los elementos esenciales del materialismo dialéctico.

Porque ¿quién posee este bien específico que se vende en el mercado laboral y cuyo precio fluctúa como cualquier otro bien? Ser humano. Ambos son seres históricamente limitados, por pertenecer a una clase social constituida por la progresiva disolución del feudalismo en la Europa del siglo XVI, y al mismo tiempo seres universales que pertenecen al género humano y, por tanto, a la Naturaleza misma.

Si olvidamos esta contradicción interna del proletariado, no podemos captar la dimensión científica del concepto de fuerza de trabajo y, por tanto, el principal antagonismo entre la burguesía y el proletariado.

Porque si hay seres humanos que se determinan socialmente como portadores de una fuerza de trabajo, entonces entran en una producción social donde su trabajo está sujeto a métodos organizativos y objetivos externos a la sociedad, impulsados por intereses privados con objetivos también privados.

Karl Marx explicó esto perfectamente con la contradicción entre trabajo vivo y trabajo muerto que se encuentra dentro de la producción. Si la dialéctica trabajador humano / mano de obra se ubica en el mercado, en este caso el del empleo, la dialéctica trabajo vivo / trabajo muerto es su extensión en la producción. En 1867, Marx habló con más precisión utilizando el concepto de «fuerza de trabajo viva»:

«El dominio del capitalista sobre el trabajador es, en consecuencia, el dominio de la cosa sobre el hombre, del trabajo muerto sobre el trabajo vivo, del producto sobre el productor, porque las mercancías, que se convierten en medios de dominación (de hecho, sólo sobre el trabajador ) son en sí mismos sólo el resultado del proceso de producción, sus productos. «

Como el trabajo lo realiza un ser humano, esto significa que está vivo y, por tanto, tiene las características del mundo vivo, es decir, una flexibilidad y una complejidad propias de toda la naturaleza. No puede ser un mecanismo formal.

Y esto es lo que plantea un problema para el capitalismo desde que se estableció como modo de producción en el siglo XVI. En ese momento, la mayor preocupación de los capitalistas era integrar a los campesinos proletarizados en las fábricas, problema que finalmente se extendió hasta el siglo XIX. La desgana de la mano de obra se vinculó aquí a las viejas formas de trabajo comunitario de un campesinado imbricado en la vida natural.

Para el capitalismo naciente, fundado en la extorsión de una plusvalía absoluta, se trata de movilizar a los trabajadores según un horario visible de manera objetiva en un reloj, cuando el campesino confiaba en los ritmos del sol.

La dificultad fue tan grande que a finales del siglo XVI Inglaterra creó «asilos», una especie de prisión con una organización ultra brutal para hacer trabajar a los «proletarios andrajosos».

Los restos de desgana resultantes de la descomposición feudal todavía eran visibles en el siglo XIX en Europa, en particular con la tradición del «Lunes Santo», que gradualmente se desvaneció y desapareció por completo en el siglo XX. El lunes, a veces llamado “azul” en algunos países, se convirtió en un día no laborable debido al marcado ausentismo que podría prolongarse. Luego, la maduración del capitalismo, que entonces se basa principalmente en la extorsión de una plusvalía relativa, es decir, la integración del trabajo vivo en el mecanismo automatizado del capital, transforma la dimensión del empleo de la fuerza de trabajo y la movilización del trabajo vivo.

Como sabemos, el gran medio histórico para resolver este problema fue el fordismo: vincular los salarios a las ganancias de productividad para permitir que los trabajadores accedan a la sociedad de consumo. Era la contraparte de una integración refinada y completa y la sumisión del trabajo vivo al trabajo muerto que se había racionalizado. Pero siendo las cosas como son, era obvio que las contradicciones no se podían eliminar, sino simplemente «mover».

Este «desplazamiento» es la cuestión de la ampliación de las fuerzas productivas en el período 1945-1975, luego 1990-2000, produciendo la dominación 24/24 del capitalismo. Ésta es la razón por la que la reticencia de la fuerza de trabajo en la segunda crisis general debe considerarse ciertamente en el nivel inmediato del lugar de trabajo, pero no solo: debemos mirar los contornos culturales de la insubordinación en una escala social-total.

¿Por qué la dominación en el lugar de trabajo no es el único aspecto, sino la dominación social total? Porque hemos pasado del proletariado de la década de 1870 a la de 1950, a la figura del proletariado metropolitano de la de 1970.

Una cosa llama la atención cuando uno es proletario metropolitano, es el tiempo que se apropia del trabajo en el sentido amplio del término. Si le sumamos el tiempo de preparación, un tiempo determinado por el ritmo de trabajo asalariado, el tiempo de llegada al trabajo, y finalmente el trabajo como tal, un trabajador ve su tiempo adecuado entre 40 y 45 horas semanales por capital, o mejor dicho capitalismo en el marco del 24/24.

En una sociedad de consumo, en el turbocapitalismo, es enorme y la contradicción es obvia. Hay una carrera tras una forma de vida, una carrera precipitada porque al final el mundo se mueve cada vez más rápido, y con un trabajador que siempre está más desposeído de este mundo.

La pandemia ofreció un descanso saludable, permitiendo que toda una franja de la fuerza laboral respire, se calme, deje de perseguir este mundo. Y la recuperación se produjo de acuerdo con la nueva subjetividad proletaria forjada durante este período.

Es claro que esta contradicción entre la subjetividad de la fuerza de trabajo, entre trabajo vivo y trabajo muerto, es sólo otra forma que toma la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

Esta reticencia es el reflejo de una ruptura en la marcha del capitalismo: es necesario removilizar la fuerza laboral en un contexto de reactivación agresiva del capitalismo. Es un reflejo del bloqueo en la acumulación de capital, porque es producto de la ruptura de las cadenas de suministro.

La mano de obra responde a los mismos criterios de mercado que cualquier mercancía, es natural que esta desgana sea un marcador de la crisis general, estando todo ligado.

Como tal, la desgana del proletario metropolitano se traduce en un fortalecimiento del proceso emigración-inmigración en el marco del imperialismo … Los trabajos más difíciles de ocupar una mano de obra menos «exigente» debido al desarrollo social desigual.

Este fue ya el caso con la primera ola de trabajadores inmigrantes polacos e italianos en los años 1920-1930 en las minas, luego con la ola de inmigración norteafricana en el sector del automóvil en los años 1960-1970.

A la vista de la segunda crisis general, basta con ver cómo el Brexit expuso esta realidad en Inglaterra, con el tema de la escasez de repartidores que eran principalmente trabajadores desplazados de países de Europa del Este. Al igual que los trabajadores de los mataderos de los puestos de matanza de la industria alimentaria francesa y belga.

Así, cuanto más se extiende la crisis general en el tiempo, más parece que el aspecto cultural civilizatorio será una clave, si no la clave central, para movilizar a los proletarios metropolitanos, los portadores de una fuerza de trabajo modelada por un alto nivel de fuerzas productivas. , pero para actualizarse de acuerdo a las necesidades de capital.

Desde este punto de vista, los residuos pseudo-revolucionarios están literalmente fuera del juego de la carrera histórica, porque no comprenden, y por tanto no asumen las modalidades del enfrentamiento revolucionario producido por la ola de los años 1960-1970. Contrario a las tesis sindicalistas “revolucionarias”, el “trabajador” no está fuera del capital, sino producto de la acumulación de capital. La fuerza de trabajo está determinada de principio a fin por el capital:

“En una inspección más cercana, vemos que el capital regula, de acuerdo con las demandas de su explotación, la producción de fuerza de trabajo y de las masas humanas explotadas.

Por lo tanto, el capital no solo produce capital, sino también una masa creciente de trabajadores, una sustancia por la cual solo él puede operar como capital adicional. «(Karl Marx, Grundrisse)

La contradicción, por tanto, no es mecánico-formal entre el capital por un lado y el «trabajo» por el otro, externamente, sino que es dialéctica.

Esto significa que el mecanismo de producción por capital de una fuerza de trabajo viva se encuentra bloqueado en un momento dado por el hecho de que la fuerza de trabajo es transportada por un ser humano vivo, cuyas necesidades sociales, culturales y de civilización entran en antagonismo con los del capital.

Como la fuerza de trabajo es sólo un elemento de las fuerzas productivas, su desgana humana muestra hasta qué punto su actualización por parte del capital se ve perturbada: el momento del que acabamos de hablar es, por tanto, la crisis general.

La perturbación de la actualización de las fuerzas productivas, la toma en la producción de una fuerza de trabajo condicionada a las necesidades del capital es un elemento que expresa en el plano antagónico la escasez de materiales, aquí de material humano.

De hecho, hay dos posibilidades: o la fuerza de trabajo viva se convierte en la clase trabajadora y produce un nuevo Orden socialista, removilizando el trabajo vivo en un nuevo sentido, compatible con el conjunto de la sociedad; o el capitalismo marcha hacia la guerra imperialista para removilizar la fuerza de trabajo desde arriba en un proyecto de alcance nacionalista.

La reticencia de la fuerza de trabajo es, por tanto, un marcador de la crisis generalizada de un capitalismo llevado por un alto nivel de fuerzas productivas, que lo hunde en el corazón de la guerra imperialista.

VIVELEMAOISME